R86S U1のファンはいかにも貧弱でいつ壊れても不思議がなかったので、壊れる前にもうちょいマシにしようと試行錯誤したログ。

やろうとしたこと

既存のケースを外し、ラズパイ用の大型クーラーをつけて適当なケースを作って冷やせるようにしようとした。

R86S U1の分解像

外観

裏ブタを開けたところ

本体を開けたところ

手前からCPUボード、NIC、NICの裏板の三層構造になっている。

各ボードを繋ぐケーブルが邪魔なので、作業するときは外すとやりやすい。

FPC(フレキシブル基板、フレキシブルケーブル)は以下の手順で外せる。左右についている爪を触ると折れるので触らない方がいい。但し折れても支障はない。

CPUボードを開けたところ

グリスが酷い。閉じ直すときは、ここまで塗る必要はなく、注射器から1mmほど出しておけばよい。

CPUヒートシンク?

蓋側にはケースに熱を伝えるための銅の板がついており、やはりグリスがたっぷりついている。

CPUファン

銅板やヒートシンクを冷やしているというよりはケース表面のヒートシンク形状を浸すための装置に見える。40 x 40 x 7mmの2pin形式なら互換性があるものと思われる。

ピンの形状は検証していないが、調べた限りJST SH1.0MMらしい。ハウジングはこの手の製品が使えると思われる。

耐久性が心配になるサイズだが、この方式であれば上に60mmファンを雑に置いておいても成立しそうな気はした。

CPUボード単体

CPUにはヒートスプレッダが二つ付いており、ノートPCによくあるタイプに見えた。

NIC側を開けたところ

NIC本体と裏板は特殊なコネクタで繋がっており、上に引っ張ると抜ける。調べた感じOCP2.0という規格らしい。

OCPはOpen Compute Projectの略で、ラックサーバー用の規格のようだ。一般的にOCP2.0メザニンカードと呼ばれているらしい?

このコネクタを備えた変換PCIeカードも流通しており、普通のPCに繋ぐこともできるようだ。

R86S U1の寸法記録

CPUボード

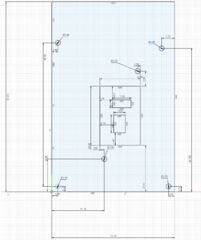

Autodesk Fusionで描いたもののスクショ。誤差+-0.50mm程度と思われる。

CPU本体

Autodesk Fusionで描いたもののスクショ。誤差+-1.00mm程度と思われる。

Rが付いて盛り上がった形をしているヒートスプレッダのサイズが上手く取れなかったので、大まかな図。特に上下のスプレッダの間隔は怪しい。

NIC

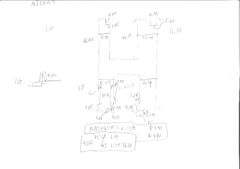

手描きのスケッチ。ネジ穴の直径を書いているが、実際はすべて3.00mmと思われる。

「チ」とあるのはNICのチップ。「チ」2.44mmはチップの高さ。

NICの裏板

NICがのっかってる板。NVMeSSDを挿すやつが載ってるやつ。ケース固定用のネジ穴とヒートシンク固定用のネジ穴で直径が異なる。

左にある凸型の図はNICを支えるスペーサーと、それが載った基板の寸法。

下にある「内側のネジがヒートシンク用」「ファンのネジ」とあるのはネジの寸法。

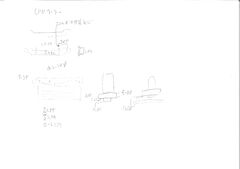

ラズパイクーラーの足回りの寸法

GeeekPi ICE Tower Plus クーラー Raspberry Pi 5、Raspberry Pi 5 4GB/8GB 用冷却ファン付き Pi 5 アルミニウム アクティブクーラーの寸法。

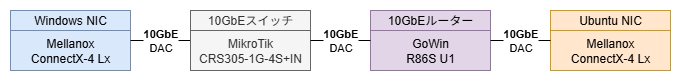

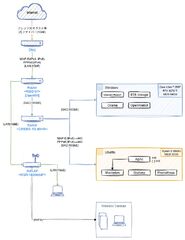

自作ルーターを作っていくのにR86S U1を買ったのもあり、遂にフレッツ光クロス、10Gbps対応に関する覚書で構想した10GbE LAN環境の構築を実行してみた。有線部分のみの対応で無線部分は放置している。

フレッツ光クロスとフレッツ光ネクスト隼のコスト比較をしてみた結果、クロスの導入コストが高すぎたのでLAN内だけ10GbE対応としている。そもそも出先から10GbE接続できるとは思えないのもあり、WANまで10GbE対応にする意味はNAS目的では薄そうだ。

恐らく現状で10G対応WANが活躍するシーンは、BitTorrentみたいに異なる相手から複数ストリームを並列でやり取りするみたいな用途くらいな気はする。

今回揃えたもの

| 分類 | 機器 | 詳細 | 参考価格 |

|---|---|---|---|

| スイッチ | MikroTik CRS305-1G-4S+IN | 10GBASE, SFP+ 4口, 1000BASE-T 1口 | 27,349円 |

| DACケーブル | 10Gtek CAB-10GSFP-P0.5M-30 | 10GBASE, CAT8, 0.5m Twinaxケーブル | 1,999円 |

| DACケーブル | 10Gtek CAB-10GSFP-P1M-30 | 10GBASE, CAT8, 1.0m Twinaxケーブル | 2,199円 |

| DACケーブル | 10Gtek CAB-10GSFP-P2M-30 | 10GBASE, CAT8, 2.0m Twinaxケーブル | 2,419円 |

| Windows用NIC | Mellanox ConnectX-4 Lx | PCIe3.0 x8, SFP28ポート * 2 | 3,359円 |

| Ubuntu用NIC | 同上 | 同上 | 同上 |

スイッチを除くと1GbE用の設備と比べてもそこまで高くない印象で、案外負担にならない印象だ。

特にMellanox ConnectX-4 Lxは中古が安く流通しているので、かなり助かる。このNICはQSFP対応の25GbE対応とオーバースペックだが、SFP28とSFP+には互換性があるため問題ない。

むしろSFP+対応で10GbEのX-3は最新のUbuntuに対応させるのに手間が掛かったり、Windows 11が起動しなくなるなどの問題があると聞くため、これが無難な選択肢だろう。しかし軽く見た感じボードメーカーの記載がなく、どこが作ったものなのかは不明だ。

価格的にも2ポートの方が1ポートより安いなど、SFP+対応NICはジャストスペックを狙うより、オーバースペックの方がコストを抑えられ、将来の拡張性も得られて嬉しいかもしれない。

なお、Windows側はx8に空きがなかったため、PCIe 4.0 x4に挿して使っており、Ubuntu側はCPUの制限によりPCIe 5.0 x16がPCIe 4.0 x4にダウングレードされたスロットを使っている。

リンク速度はWindowsはHWiNFOで確認した限り「バージョン: 3.0」「現在のリンク幅: x4」「現在のリンク速度: 8.0GT/s」で、Ubuntuはsudo lspci -vvで確認した限りSpeed 8GT/s, Width x4だった。これだけを見ると10Gbps出ない気もするが、実際のところはどうなのか、この後計測してゆく。

速度ベンチ

iperf3でWindowsとUbuntu間を計測した結果。

変更前(1GbE環境)

確認環境

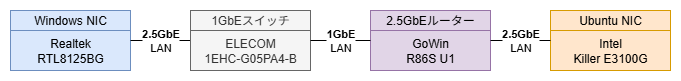

NICやルーターは2.5GbEに対応しているが、1GbEスイッチを挟んでいる関係で1Gbpsが上限となる。接続はすべてCAT6のLANケーブル。

Windows→Ubuntu

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-1.01 sec 119 MBytes 981 Mbits/sec

[ 5] 1.01-2.01 sec 112 MBytes 949 Mbits/sec

[ 5] 2.01-3.00 sec 113 MBytes 950 Mbits/sec

[ 5] 3.00-4.00 sec 113 MBytes 949 Mbits/sec

[ 5] 4.00-5.01 sec 115 MBytes 950 Mbits/sec

[ 5] 5.01-6.01 sec 112 MBytes 949 Mbits/sec

[ 5] 6.01-7.00 sec 113 MBytes 949 Mbits/sec

[ 5] 7.00-8.02 sec 114 MBytes 950 Mbits/sec

[ 5] 8.02-9.01 sec 113 MBytes 949 Mbits/sec

[ 5] 9.01-10.01 sec 113 MBytes 950 Mbits/sec

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-10.01 sec 1.11 GBytes 953 Mbits/sec sender

[ 5] 0.00-10.03 sec 1.11 GBytes 949 Mbits/sec receiver

Ubuntu→Windows

[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd

[ 5] 0.00-1.00 sec 115 MBytes 962 Mbits/sec 0 471 KBytes

[ 5] 1.00-2.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec 0 494 KBytes

[ 5] 2.00-3.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 520 KBytes

[ 5] 3.00-4.00 sec 113 MBytes 946 Mbits/sec 0 549 KBytes

[ 5] 4.00-5.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 577 KBytes

[ 5] 5.00-6.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec 0 577 KBytes

[ 5] 6.00-7.00 sec 113 MBytes 946 Mbits/sec 0 577 KBytes

[ 5] 7.00-8.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec 0 577 KBytes

[ 5] 8.00-9.00 sec 113 MBytes 946 Mbits/sec 0 617 KBytes

[ 5] 9.00-10.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 646 KBytes

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr

[ 5] 0.00-10.00 sec 1.10 GBytes 944 Mbits/sec 0 sender

[ 5] 0.00-10.00 sec 1.10 GBytes 941 Mbits/sec receiver

変更後(10GbE環境)

確認環境

Windows側はPCIe 4.0 x4、Ubuntu側は

1GbE環境とルーターが同じだが、これはR86Sが10GbEと2.5GbEの二種類のポートを持っているためだ。

R86SはSFP+ポートが10GbE、RJ45ポートが2.5GbE対応になっている。

Windowsにドライバ入れる前

Windows→Ubuntu

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-1.01 sec 1.08 GBytes 9.22 Gbits/sec

[ 5] 1.01-2.01 sec 1.10 GBytes 9.36 Gbits/sec

[ 5] 2.01-3.00 sec 1.08 GBytes 9.36 Gbits/sec

[ 5] 3.00-4.01 sec 1.09 GBytes 9.36 Gbits/sec

[ 5] 4.01-5.00 sec 1.08 GBytes 9.36 Gbits/sec

[ 5] 5.00-6.01 sec 1.10 GBytes 9.36 Gbits/sec

[ 5] 6.01-7.01 sec 1.10 GBytes 9.36 Gbits/sec

[ 5] 7.01-8.01 sec 1.08 GBytes 9.36 Gbits/sec

[ 5] 8.01-9.01 sec 1.10 GBytes 9.36 Gbits/sec

[ 5] 9.01-10.02 sec 1.09 GBytes 9.36 Gbits/sec

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-10.02 sec 10.9 GBytes 9.35 Gbits/sec sender

[ 5] 0.00-10.02 sec 10.9 GBytes 9.34 Gbits/sec receiver

Ubuntu→Windows

[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd

[ 5] 0.00-1.00 sec 256 KBytes 2.09 Mbits/sec 2 1.41 KBytes

[ 5] 1.00-2.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 1 1.41 KBytes

[ 5] 2.00-3.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 1.41 KBytes

[ 5] 3.00-4.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 1 1.41 KBytes

[ 5] 4.00-5.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 1.41 KBytes

[ 5] 5.00-6.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 1.41 KBytes

[ 5] 6.00-7.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 1 1.41 KBytes

[ 5] 7.00-8.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 1.41 KBytes

[ 5] 8.00-9.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 1.41 KBytes

[ 5] 9.00-10.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 1.41 KBytes

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr

[ 5] 0.00-10.00 sec 256 KBytes 210 Kbits/sec 5 sender

[ 5] 0.00-10.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec receiver

Windowsにドライバ入れた後

Windows→Ubuntu

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-1.01 sec 1.11 GBytes 9.51 Gbits/sec

[ 5] 1.01-2.01 sec 1.11 GBytes 9.50 Gbits/sec

[ 5] 2.01-3.01 sec 1.10 GBytes 9.49 Gbits/sec

[ 5] 3.01-4.00 sec 1.10 GBytes 9.49 Gbits/sec

[ 5] 4.00-5.01 sec 1.11 GBytes 9.50 Gbits/sec

[ 5] 5.01-6.01 sec 1.11 GBytes 9.50 Gbits/sec

[ 5] 6.01-7.01 sec 1.11 GBytes 9.49 Gbits/sec

[ 5] 7.01-8.01 sec 1.10 GBytes 9.49 Gbits/sec

[ 5] 8.01-9.00 sec 1.10 GBytes 9.49 Gbits/sec

[ 5] 9.00-10.01 sec 1.11 GBytes 9.49 Gbits/sec

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-10.01 sec 11.1 GBytes 9.49 Gbits/sec sender

[ 5] 0.00-10.01 sec 11.1 GBytes 9.49 Gbits/sec receiver

Ubuntu→Windows

[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd

[ 5] 0.00-1.00 sec 1.10 GBytes 9.43 Gbits/sec 0 1.33 MBytes

[ 5] 1.00-2.00 sec 1.10 GBytes 9.42 Gbits/sec 0 1.33 MBytes

[ 5] 2.00-3.00 sec 1.10 GBytes 9.42 Gbits/sec 0 1.33 MBytes

[ 5] 3.00-4.00 sec 1.09 GBytes 9.41 Gbits/sec 0 1.33 MBytes

[ 5] 4.00-5.00 sec 1.10 GBytes 9.42 Gbits/sec 0 1.54 MBytes

[ 5] 5.00-6.00 sec 1.10 GBytes 9.42 Gbits/sec 0 1.54 MBytes

[ 5] 6.00-7.00 sec 1.09 GBytes 9.41 Gbits/sec 0 1.54 MBytes

[ 5] 7.00-8.00 sec 1.10 GBytes 9.42 Gbits/sec 0 1.54 MBytes

[ 5] 8.00-9.00 sec 1.10 GBytes 9.41 Gbits/sec 0 1.54 MBytes

[ 5] 9.00-10.00 sec 1.10 GBytes 9.42 Gbits/sec 0 1.54 MBytes

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr

[ 5] 0.00-10.00 sec 11.0 GBytes 9.42 Gbits/sec 0 sender

[ 5] 0.00-10.00 sec 11.0 GBytes 9.41 Gbits/sec receiver

まとめ

| 回線状況 | Windows→Ubuntu(上り) | Windows→Ubuntu(下り) | Ubuntu→Windows(上り) | Ubuntu→Windows(下り) |

|---|---|---|---|---|

| 1GbE | 953 Mbps | 949 Mbps | 944 Mbps | 941 Mbps |

| 10GbE(Windowsドライバなし) | 9.35 Gbps | 9.34 Gbps | 210 Kbps | 0 bps |

| 10GbE(Windowsドライバあり) | 9.49 Gbps | 9.49 Gbps | 9.42 Gbps | 9.41 Gbps |

Windowsにドライバがない状況だとiperf3では何故かまともに疎通できない状態だった。何故かは不明。SFTPを使ったファイル転送は出来たのでiperf3との相性が悪かった可能性もあるが、ドライバを入れて改善したところから、ドライバレスでは何かしら不都合がある可能性がある。

またWindowsよりUbuntuの方が若干速度が落ちる傾向があることも分かった。

やったこと

デフォルトではIB(InfiniBand)だからETH(Ethernet)にモード変更が必要というのをネットで見ていたが、私の場合そんなことはなかった。ひょっとしたら中古なので設定が書き換えられたままだったのかもしれない。

Ubuntu

Ubuntu 24.04.3 LTSではNICを挿すだけで動いたので特に何もしていない。デフォルトでETH動作だった。

Windows

こちらもデフォルトでETH動作で、挿すだけでも動いた。

しかしConnectX-4用のドライバを入れることで性能が改善した。具体的にはiperf3で受信速度が0bpsだったのが9.5Gbpsくらいになった。

開封の儀

NIC

メーカー不詳のMellanox ConnectX-4 Lxボードだ。PCIe3.0 x8でSFP28ポートが二つ付いている。

Windows用とUbuntu用で二つ買っている。2ポートあるのは2ポートの方が安かったから。

ヒートシンクが付いてたり、SFP+用の長いソケットがついていたり、放熱用なのか穴が開いていたり、中々厳つい。

SFP+対応NICはショートブラケットが多く、ロングブラケットがないという話も聞くが、安心のロングブラケット入りを買ったので、ロングブラケットがちゃんと付いていた。

中身を取り出したところ。

ショートブラケットとロングブラケットでネジが異なるのだが、ロングの用のネジもちゃんと付いていて嬉しかった。というのも、このボードは中古なので不必要なパーツは紛失していても不思議がないからだ。

NIC装着(Ubuntu)

このNICをあてがう為だけに存在するようなPCIeレーンを解き放つ時が来た。見た目はx16だが、CPUが貧弱なのでx4しか出せない。

差し込んでみると中々いい感じだ。

いつも思うのだが、PCIeカードの窪みはケーブルを通すためにあるのだろうか?私はよくケーブルを通すのに使っていて、この写真でもケーブルを通している。

SFP+ジャックがいい感じに光る見た目になった。

スイッチ

MikroTik CRS305-1G-4S+INという、Amazonで売られている10GbE対応SFP+ジャック付きのイーサネットスイッチだ。Cloud Switch seriesとあるので、データセンター向け製品なのかもしれない。そもそもSFP+端子そのものがコンシューマー向けではないというのもある気はするが…w

こちらは新品で、中には簡単なマニュアルと本体、ACアダプタが入っていた。

外観はこんな感じ。ファンレスでパンチホールが沢山空いている。特に発熱のあるSFP+周りに穴が多い。PoE給電にも対応しているようだが、我が家には対応設備がなかった。

背中にはアースとAC入力が二つあった。どうやら電源を多重化し、片方が死んでも死なないようにするための仕組みらしい。RTX830にはなかった気がするので、こちらの方がよりハイグレードな設計といえるだろう。

裏面には壁にぶら下げる穴みたいなのもあった。

側面にはインジゲーターがあり、疎通状況などが確認できる仕組みになっていた。いかにも熱くなりそうなマークも目を引くポイントだ。10GbEは発熱が凄いと聞くので、恐らくその関係だろう。

なお今のところそんなに熱くなってはいない。

起動するとめっちゃ青く光る。

SFP+DACケーブル(Twinaxケーブル)

10GtekのDACケーブル。両端がSFP+端子になっているものをTwinaxケーブルというらしい。

こんな感じの袋に入っている。

中身はこんな感じ。端子がごつく、中の基板がむき出しで見えるのが面白い。

因みにこれは30cmのケーブルで、ケーブル延長が30cmだと思ったら、端子部分まで含めて30cmだったので使い物にならなかったやつだ。短すぎるケーブルを買う場合は注意した方がいいだろう。

マシンに差し込んだところ。金属端子がカッコいい感じだ。

NIC装着(Windows)

まずは元々使っていた玄人志向 GBE2.5-PCIE(Realtek RTL8125BG)を抜く。これはマザボ側のインターフェースが不安定なので使っていたカードだ。WindowsとIntelのネットワークインターフェースはここ数年相性が最悪レベルなのが困りものだ。

次に今回買ったNICを挿す。買う前から解ってはいたが、見事にスロットからはみ出ている。

こちらは抜き取ったRJ45端子のNIC(2.5GbE)。

配線状況

大まかな外観はこんな感じになった。逸般の誤家庭には程遠いが、それっぽさはあり、個人的には満足している。

しかしR86Sのファンはお世辞にも長生きしそうにない上に、凄い勢いでファンに埃が詰まっていっているのもあり、このまま使っていくのならば、ちゃんとしたクーラーを用意した方がいい気配がしている。

配線状況を図にするとこんな感じ。WiFi APを2.5GbEや10GbEに対応させることも考えたが、SFP+に対応したものは巨大すぎるので置き場所に困るし、SFP+とRJ45の変換は端子が90度に達するとも聞くので、運用できる気がしない。2.5GbEに絞ってみても高い端末や、やけにでかい端末しか見つからなかったので諦めた。

特に関係ないが、おまけで物理ネットワーク全体と言う事で、現在のデスク風景も残しておく。

感想

機材コストはそこそこしたものの、思ったよりトラブルなく移行できたのは良かった。

PCIeのリンク速度が8GT/sだったため、10Gbps出るかどうか懐疑的だったが、実効速度としては9.5Gbps出ており、1Gbps時代も950Mbpsだったことを考えればフルで出ていると考えて支障ない数値だ。8GT/sとは一体何なのかという感じだが、深く考えないでおこう。

ファイル転送速度も爆発的に上がり、LAN内でNASを運用する場合にも支障がだいぶ減った。とはいえ、流石にローカルのNVMeと比較すると全然物足りない速度ではある。

ストレージ面ではSATA IIIの速度が6Gbpsであるため、10Gbpsになったことにより、LAN内でSATAを扱う場合に遅延が無くなったと言える。NVMeSSDは7GByte/sとかなので、全く足りないがSATAを扱う場合は十分な速度といえるだろう。NVMeSSDをネットワーク越しに扱う場合には100GbEクラスが必要になってくると思われるが、ここまで来るとHPC(High Performance Computing)クラスになると思われるので、流石にやりすぎだとは思う。

但し実現自体は不可能ではなさそうで、アリエクでは100GbE対応NICであるMellanox MCX455A-ECAT ConnectX-4 EDR+100GbEが1.3万程度で売られているし、10Gtekも4~5000円で100GBASEのDACを売っているので、その気になれば構築は不可能ではなさそうだ。但しスイッチはMikroTik CRS504-4XQ-INでは13万円ほどし、ルーターは見つけることが出来なかったので、100GBASE対応NICを挿した適当なマシンでルーターPCを組む必要があると思われる。

今回の対応ではルーターまでが10Gbpsとなったため、宅内にボトルネックが仮にあればWANの速度も増えるかと思ったが、そんなことはなく、普通に据え置きで終わった。正直平均以上出てるので、ないとは思っていたが、まぁ、そうだよねという…w

それはさておきとして、一旦機材面では整ってきたと思うので、次はネットワーク機器やサーバーの監視体制を整えていきたいところだ。

投稿日:

コネクタを傷めないための備忘録。

死ぬほど硬いのでなかなか抜けなかったり、挿したつもりが刺さっていなかったりする。

抜き方

普通は紐をまっすぐ引っ張れば抜けるが、どうしても抜けない場合にロックを外す方法。

こう刺さっている場合、手前の凹の出っ張り部分に爪楊枝を差し込み、てこの原理で持ち上げるとロックが外れるので、この状態で紐を真っすぐに引っ張る。

挿し方

まず刺さっているかどうかの確認方法。確認環境はUbuntu 24.04.3 LTS。

ethtool enp1s0f0np0の出力に以下の内容が含まれることを確認Speed: Unknown!

Duplex: Unknown! (255)

Link detected: no- 以下のコマンドでカーネルレベルで抜けていることを確認

sudo dmesg | grep -i 'mlx5' | grep -i 'Cable unplugged' - NICのコネクタのランプが点灯していなければ挿しなおす

Amazonや公式サイトにある情報が本当に正しいとは限らないので実地検分。

やり方

# これでCPUの情報が取れる

cat /proc/cpuinfo

# これでメモリの情報が取れる

opkg install dmidecode

dmidecode -t 17

# これでCPU, NICの情報が取れる

opkg install hwinfo

hwinfo

# これでeMMCのベンダ情報が取れる

cat /sys/class/mmc_host/mmc0/mmc0:0001/name

cat /sys/class/mmc_host/mmc0/mmc0:0001/manfid

調査ログ

CPU

cat /proc/cpuinfoの結果から取得した情報。

model name : Intel(R) Celeron(R) N5105 @ 2.00GHz

メモリ

dmidecode -t 17の結果から取得した情報。

MicronのLPDDR4でDDR4-3200相当であるとわかる。

Physical Memory Array

Location: System Board Or Motherboard

Use: System Memory

Error Correction Type: None

Maximum Capacity: 8 GB

Error Information Handle: Not Provided

Number Of Devices: 2Memory Device

Array Handle: 0x003A

Size: 4 GB

Form Factor: Row Of Chips

Locator: Controller0-ChannelA

Type: LPDDR4

Speed: 3200 MT/s

Manufacturer: Micron Technology

NIC(RJ45)

hwinfoの結果から取得した情報。

pci 0x125cはI226-VなのでIntel Ethernet controller I226-V

Hardware Class: network

Model: "Intel Ethernet controller"

Vendor: pci 0x8086 "Intel Corporation"

Device: pci 0x125c

SubVendor: pci 0x8086 "Intel Corporation"

SubDevice: pci 0x0000

Revision: 0x04

Driver: "igc"

Driver Modules: "igc"

Device File: eth2

NIC(SPF+)

以前分解したときのラベルと、hwinfoの結果から取得した以下の情報と突き合わせるとMellanox ConnectX-3 En10*2 Gigabit Ethernet CX341Aであることが分かる。

Hardware Class: network

Model: "Mellanox MT27500 Family [ConnectX-3]"

Vendor: pci 0x15b3 "Mellanox Technologies"

Device: pci 0x1003 "MT27500 Family [ConnectX-3]"

SubVendor: pci 0x15b3 "Mellanox Technologies"

SubDevice: pci 0x0113

Driver: "mlx4_core"

Driver Modules: "mlx4_core"

Device File: eth3

ストレージ(eMMC)

以下の結果から、name: SCA128, manfid: 0x0000dfであることから、メーカー不詳のSCA128という製品であることが分かる。ググってもメーカー情報は不明だった。

cat /sys/class/mmc_host/mmc0/mmc0:0001/name

cat /sys/class/mmc_host/mmc0/mmc0:0001/manfid

まとめ

公式サイト?の情報やAmazonの情報と比べると微妙に差異があり、また、書いてない情報も取れたので調べてよかったなと思った。

| 構成 | 製品 | 備考 |

|---|---|---|

| CPU | Intel Celeron N5105 | 6T6C, 2.00GHz, TDP10W |

| MEM | Micron | LPDDR4-3200 4GB * 2 |

| Storage | SCA128 | 128G EMMC |

| NIC | Intel Ethernet controller I226-V | RJ45 2.5GbE * 3 |

| NIC | Mellanox ConnectX-3 En10*2 Gigabit Ethernet CX341A | SPF+ 10GbE * 2 |