Google Analyticsを廃止してMatomoを導入してから集めていたIPv6のアクセス比率を集計した結果をメモしておく。

集計期間は2025/08/17~2025/10/21。

| サイト | IPv6ビジット | IPv4ビジット |

|---|---|---|

| lycolia.info | 56 (55.0%) | 77 (45.0%) |

| ブログ (blog.lycolia.info) | 2,018 (43.4%) | 2,644 (56.7%) |

| ECO-Wiki (eco.lycolia.info/wiki) | 7,946 (40.5%) | 11,291 (59.4%) |

| ツールサイト (tool.lycolia.info) | 13 (65.0%) | 7 (35.0%) |

| 合計 | 10,033 (41.7%) | 14,019 (58.2%) |

以上の結果からIPv6は約四割、v4は約六割ということが分かった。また最もアクセスがあるのはECO-Wikiで、ツールサイトにはほぼアクセスがないことも明確になった。まぁツールは私が使えればいいので仕方ないね。

lycolia.infoは突出してIPv6のアクセスが多いが、実数が少なすぎるので余りアテにならない。ただ恐らく、リンク元の特性的に、ITオタク周りのアクセスが多いことが想定されるため、この結果はある程度妥当かもしれない。ツールサイトもそういう人が興味を持って踏んでるのだとしたら納得だ。ブログも技術記事がある関係で比率が高い可能性がある。

逆にECO-Wikiは比較的一般向けのサイトなので比率が少なくなっていると思った。

あとがき

まだまだIPv4の環境は多く、IPv6シングルスタックへの移行はやや戸惑うレベルだ。GitHubのWebhookもIPv4だったりするので、しばらくはデュアルスタックで運用していくのが無難だろう。

現状さくらのレンタルサーバー上にある資源を自宅サーバーにフル移行する場合、DNS側の制約でマルチドメインのDDNSが面倒な問題があるため、専用のスクリプトを作る必要が出てきそうだ。

これは契約しているDNSサーバーのDDNSが1回に1レコードしか更新できず、レートリミットが60秒に1回という面倒な仕様なため、ドメインが複数あると厄介なのだ。現状Mastodonだけが自宅サーバーにある状態なのでどうにかなっているが、どうにかして対処しないといけない。

契約しているDNSサーバーにはDDNS API以外にも、DNSレコードを全部書き換えられるAPIがあり、こちらは1回に複数レコードを触れるため、比較的レートリミットを気にする必要がなくなる。なので、これを使って自力で書き換えるスクリプトを組めばDDNS APIのレートリミットは無視できるようになる。まぁ、こっちのAPIはレートリミットが緩いので何度でも叩けるのだが、バルク編集できるAPIを何度も叩く意味もないので…。

これとは関係なく、将来的には自宅サーバー側に権威DNSを立てて、レジストラのDNSサーバー側にはNSレコードだけというのもやってみたさがある。この場合、ドメインの追加や削除で一々レジストラの管理画面にアクセスする頻度が減らせ、管理が楽になるメリットがありそうだし、レジストラのDNSでは実現できないことが出来るようになる可能性もあるだろうから面白いかもしれない。

確認時のApache2のバージョンはApache/2.4.58 (Ubuntu)

Apache2のインストール

sudo apt -y install apache2

公開ディレクトリを触りやすくする

公開ディレクトリの所有者はデフォルトだとroot:rootで、そのままでは扱いづらいため自分自身でも手軽に扱えるように権限を調整する。

# 公開ディレクトリを見たりいじる為に自分をwww-dataに入れる

sudo usermod -aG www-data <自分のユーザー名>

# 公開ディレクトリを扱いやすくするためwww-data:www-dataに変える

sudo chown -R www-data:www-data /var/www

# 公開ディレクトリを扱いやすくするためにグループに全権限を付与する

sudo chmod -R g+rwx /var/www

mod_rewriteやmod_cgiを使えるようにする

CGIの実行に必要なPerlなどのランタイムは必要に応じて別途入れておく。PHPは一般的にCGIとして実行しないため、次項の方法で動かせるようにする。

sudo a2enmod rewrite

sudo a2enmod cgi

sudo service apache2 restart

PHPを使えるようにする

バージョンの部分は適宜書き換える。PHP本体をインストールしていない場合は別途インストールしておく(依存解決で勝手にインストールされるかもしれないが)

sudo apt install -y libapache2-mod-php8.3

sudo a2enmod php8.3

sudo service apache2 restart

nginxでhttps://example.comを受けて、https非対応のApache2にリバプロし、Apache2側でもhttps://example.comでアクセスされているように振舞わせる方法。取り敢えず最低限こんだけあると無難だろうという内容。

Apache2(後段)の設定

/etc/apache2/ports.conf

80や443を開けるとnginxと衝突するため、適当にずらしておく。

Listen 8080

/etc/apache2/sites-enabled/001-example.conf

ServerNameは外側と同じものにする。

<VirtualHost *:8080>

ServerName example.com

ServerAdmin webmaster@localhost

DocumentRoot /var/www/html

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/example-error.log

CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/example-access.log combined

</VirtualHost>

nginx(前段)の設定

/etc/nginx/nginx.conf

httpセクションにupstream apacheを追記することで、conf.d/配下の設定ファイルから共通的に参照できるようにする。同じことを複数の設定ファイルに書くと構文エラーで起動しなくなる。

user nginx;

worker_processes auto;

error_log /var/log/nginx/error.log notice;

pid /var/run/nginx.pid;

events {

worker_connections 1024;

}

http {

include /etc/nginx/mime.types;

default_type application/octet-stream;

log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '

'$status $body_bytes_sent "$http_referer" '

'"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';

access_log /var/log/nginx/access.log main;

sendfile on;

keepalive_timeout 65;

upstream apache {

server [::1]:8080;

}

include /etc/nginx/conf.d/*.conf;

}

/etc/nginx/conf.d/example.conf

ここでは/etc/nginx/nginx.confで設定したupstreamにプロキシする設定を作っている。

proxy_set_header Host $host;はnginxが受けたホストヘッダをそのままApacheに飛ばすことで、Apache側がバーチャルホストでルーティングできるようにしている。Apacheとnginxで別々のホスト名にすることもできるが、そうした場合、Apache側はApache側で定義したホスト名で動作するため、CGIなどのスクリプトを動かすときに支障があるうえ、Apache側のホスト名をhostsに書かないと疎通できないこともあり、手間なので基本的に前段のドメインに合わせておくのが無難だ。

proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;はnginxにアクセスしてきたクライアントのIPをApacheに渡すための設定。そのままだとnginxのIPが渡ってしまう。

proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;もホストヘッダの転送と似ていて、nginxが受けたプロトコルスキーマをApacheに飛ばすための設定。こうしておくとApache側はhttpで受けているのに、httpsでアクセスされたものとして認識させることが出来るため、プロトコルスキーマ付きでURLを生成するCGIがいるときに都合がいい。単にスキーマを誤魔化しているだけなので実際は暗号化されていない。

server {

listen [::]:443 ssl;

server_name example.com;

ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem;

ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem;

access_log /var/log/nginx/example.access.log;

error_log /var/log/nginx/example.error.log;

location / {

proxy_pass http://apache/;

proxy_set_header Host $host;

proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

}

}

余談:HTTP通信に用いられるHOSTヘッダーについて

HTTP通信で利用されるドメインは単にHOSTヘッダーにドメインを書いているだけなので、以下のようなことをするとhostsを書かなくとも疎通できる。

curl -H "HOST: lycolia.info" http://"[2403:3a00:101:13:133:167:8:98]"

これは一般的なHTTPクライアントの仕組みとして、まずドメインをDNSに問い合わせ、IPを取得したのち、ドメインをホストヘッダーに載せてIPアドレス宛にHTTP要求を出しているからだと思われる。

hostsの書き換えができない環境で、任意のドメインに対してHTTP要求を出したい時にも重宝するので、覚えておくと何かと役に立つ。

投稿日:

luci-app-statisticsとcollectdを入れて下図のように各メトリクスのグラフを見れるようにした。collectdは、システム情報を定期的に収集し、さまざまな方法で値を格納するメカニズムを提供する小さなデーモンで、luci-app-statisticsはそれをLuCI上に表示するためのものっぽい。

確認環境

| Env | Ver |

|---|---|

| OpenWrt | 24.10.0 |

セットアップ

- LuCIを開く

- System→Software

- luci-app-statisticsを入れる

- 画面リロード

- Statics→Graphからグラフが見れることを確認

この時点で幾つかのプラグインが導入されたが、消したり入れたりして、結果として以下のものを導入した。

Collectdのプラグイン設定

/etc/collectd.confをいじると変更できる。

基本的にはLoadPlugin hogeでhogeプラグインを読み込み、以下の書式で設定するようだ。設定がなければLoadPlugin hogeだけでよい。

<Plugin hoge>

Foo true

Bar 1

Baz "fuga"

</Plugin>

Collectdのプラグイン

collectd-mod-cpu:CPU使用率

| 設定 | 内容 | デフォルト |

|---|---|---|

| ValuesPercentage | trueであれば、パーセンテージで取れる |

true |

| ReportByCpu | trueであれば、コアごとに取れる |

true |

| ReportByState | trueであれば、システム、ユーザー、アイドルなど、状態ごとに取れる |

true |

設定はデフォルトのままで良さそう。

collectd-mod-interface:ネットワーク転送量

Network→Interfaces→Deviceにあるものが見れる。

br-lanとMAP-E、PPPoEが見たいので以下のようにした。

LoadPlugin interface

<Plugin interface>

Interface "br-lan"

Interface "map-wanmap"

Interface "pppoe-wanppp"

</Plugin>

collectd-mod-load:負荷(Load Average)

uptimeコマンドで出てくる内容と思われる。1を超えていれば過負荷、割っていれば余裕がある。

Wikipediaによると、1ならその時間平均で全てのプロセスが実行され、1.73なら73%のプロセスが実行待ちになったと言う事のようだ。これを1分、5分、15分の平均で出しているとのこと。

設定項目がない。

collectd-mod-memory

メモリの使用量を取れる。

| 設定 | 内容 | デフォルト |

|---|---|---|

| ValuesAbsolute | 物理メモリ使用量の絶対数で報告するかどうか(つまりどういうこと?) | true |

| ValuesPercentage | メモリ使用量をパーセンテージで報告するかどうか | false |

設定はデフォルトのままで良さそう。

collectd-mod-thermal

デバイスの温度を取れる。

| 設定 | 内容 | デフォルト |

|---|---|---|

| ForceUseProcfs | Linuxインターフェースではなく、procfsから熱源を取得する | false |

| Device | 温度を取得するデバイス名 | |

| IgnoreSelected | trueにするとDeviceで指定したデバイスを集計外にする |

false |

R86S U1の場合、thermal_zone1以外無価値に見えたので、thermal_zone1のみとした。thermal_zone0はマザーボードの温度のようだが、固定値しか出てこない。

LoadPlugin thermal

<Plugin thermal>

Device "thermal_zone1"

</Plugin>

これだけだと余計なグラフが出てくるため、設定後に余計なグラフデータを削除する。

collectd-mod-uptime

公式にマニュアルはなさそうだが、起動時間を見れる。

LoadPlugin uptime

collectd-mod-rrdtool

collectdが取得したメトリクスを保存したり、メトリクスのグラフを書くのに使われている模様。特に設定せずとも勝手に設定されるため設定を気にする必要性はなさそう。

ログは標準では/tmp/rrd/OpenWrt/に保存されているようなのでストレージの摩耗は気にしなくていい。(/tmp/はオンメモリストレージ)

トラブルシューティング

Thermalタブに壊れて表示されていない画像や、集計対象外のグラフが表示される

上図の青枠のように壊れて表示されていない画像や、集計対象外のものが表示されている場合、/tmp/rrd/OpenWrt/配下にある不要なメトリクスを削除することで非表示にできる。

例えば上図にあるthermal-cooling_device*にはまともにデータが入っていないため、画像が壊れて表示されている。rm -Rf thermal-cooling_device*で消すと出てこなくなる。

上図の状態になると、下図のように不要なグラフが表示されなくなる。

但しcollectd.confで以下のようにデバイスを絞っていないと、再び出てくると思われるので、設定で表示したいものだけに絞ってから消した方がよい。

LoadPlugin thermal

<Plugin thermal>

Device "thermal_zone1"

</Plugin>

参考

投稿日:

PCでもやれるが、スマホが必須になるためPCでやる意味は余りないと思う。

事前に必要なもの

- 証明写真

- 写真屋で一枚撮っておくとJPEGを貰えて様々な場面で使えるので一枚作っておくと良い

- 自筆署名の画像

- コピー紙などの白い紙に署名してコンビニのスキャナで画像に落とすと良い

- スマホの写真で撮ると影が入って却下されるかもしれないので…

- ペンタブがある人はそれで作ってもよいだろう

- コピー紙などの白い紙に署名してコンビニのスキャナで画像に落とすと良い

- マイナンバーカード

- PaSoRi

- PCでやる人向け

- マイナンバーカードに対応したスマホ

- Androidの場合、Chrome(Chromeでしかできない)

やったこと

途中までPCでやっているため内容が煩雑になっている。

- パスポート(旅券)申請について | マイナポータルを開く

- 適当に進めていく

- 旅券を受け取る場所を聞かれるので受け取る場所を入れる

- 受け取る窓口をクリックして先へ進む

- 各種情報の登録画面が出るので事前準備を受けから順に登録する

- 事前準備が終わったら「保存して中断」を押してファイルを保存する。これをしないと何かでエラーになったとき全部最初からやり直しになり、非常に面倒

- 申請へ進む

- ここから先PCは役に立たないため、先ほど保存したファイルをスマホに転送して、スマホで手続すると具合が良い

- 作りたいパスポートの年数や過去に不法行為をしたかどうかなど聞かれるので答える

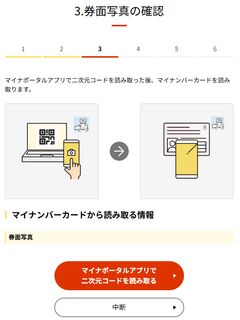

- そのまま適当に進めていると「券面写真の確認」というのが出てくるが、私はここでPCからスマホへのQR転送が上手く行かなかったので、スマホでやり直す羽目になった。

- スマホに移動し再開

- 「顔写真を読み取る」では「生年の表記」「マイナンバーカード有効期限」「セキュリティコード」の入力が必要だが、これらはすべて券面に記載されている内容を読み取って入力する。間違えた情報を入れるとセキュリティロックされる恐れがあるため、ここで暗証番号を入れてはいけない

- あとはそのまま適当に進めていけば完了画面が出て終わった

備忘録

- パスポートの受け取りは実際に事務所に行く必要がある

- クレジットカードを事前に登録して決済できるが、お知らせは特に来ない

- 支払いは受け取り時に発生するので、受け取らなければたぶん請求は発生しない

- パスポートができたかどうかの連絡は来ない

あとがき:何故パスポートを取ろうと思ったのか?

卓球少女 -閃光のかなたへ-(原題:白色闪电 Pingpong!)が余りにもよすぎたので、実際に現地杭州を見てみたくなったからだが、結構めんどそうなのと予算の関係で、今のところはやめようかなという感じもしている。