投稿日:

今使っているチェアがだいぶヘタってきて、そろそろダメそうなので買い換えたいがディスコンになっていて困ってしまった…。

椅子に求めるもの

個人的に椅子に求めるものは次のようなものだ。

- 汚れに強く、清掃性が高い

- 加水分解しない

- 座面に程よいクッション性があり、硬さやツッパリ感がない

- 上で胡坐をかける

- 一番高い状態のまま机の下に入れられる

ファブリック vs メッシュ vs レザー

で、これを求めると選択肢としてはこの辺りだろう。

まずファブリック素材は汚れに弱く、清掃性も終わってる。家具屋の座面や、会社の椅子などは悲しいほど汚れているし、悪臭を放っていることさえある。あんなのは耐えられない。

次にメッシュチェアだが、こちらは突っ張っていて苦手だ。それと椅子の端っこ、太ももが乗る部分が硬くて痛い。アーロンチェアだろうがオカムラだろうが痛いものは痛い。

すると残るのは革張りになってくる。革張りの椅子は汚れが染み込まず、表面の汚れも落としやすい。また、座り心地はファブリック並みによく、親水性がないためクッションの中に湿気が溜まることがないのもメリットだ。

今の椅子

三年ほど使っていて、食べこぼしや飲みこぼし、血などの付着があったりもしたが、軽微なものはトイレクイックル、油汚れであっても食器洗い洗剤で擦れば綺麗になくなるので、汚した内容に対する状態はいい。

構造的には左右にパイプが張っていて、その間に革をハンモックのように張っている面白い構造だ。クッションと呼べるものはないが、革の伸縮によるクッション性がある。

しかし三年も使っていると革が伸びてダメになってくる。これは三代目なのだが、四代目はどうにも手に入りそうにない。

素材はニトリのNレザーで、そのためか加水分解など一切せず、非常に表面の状態はいいのが特徴だ。

更に肘置きがなく、机の下にそのまま入るのも便利だ。

ただ本来は肘置きで背もたれを固定する構造のため、肘置きがないと背もたれが前に折れてくるのが難点だ。この椅子は運搬の都合、背もたれを半分に折って小さくできるようになっているのだ。

これも初期のころは何もせずとも立っていたのだが、ついここ半年ほどで具合が悪くなってきている。

そこでガムテープで固定しているのだが、ガムテープだと緩んで機能しなくなることもあり、なんとも言えない。

背もたれが倒れているのは非常に腰によくないので、限界を感じる。

因みにこの椅子は製品としてはニトリのNシールドカルカというものだ。

次の椅子探しの旅

類似品を探して発見するリプロダクトというジャンル

ニトリ製品はOEMも多く、ニトリでディスコンになった後もホムセンなどで見かけることがあるので調べていたが、残念ながら同じものは見つからなかった。

ただ類似品はECサイト上に多くあり、調べていくうちにイームズ社の開発したアルミナムチェアのリプロダクトであることが分かった。リプロダクトというのは要は設計の権利が切れたもののコピー品のことである。

「イームズ アルミナムチェア リプロダクト」とかでググると山のように出てくる。ローバックならニトリビジネスにもオフィスチェア(EX338 GTS129 BK)として存在した。

オフィスチェア(EX338 GTS129 BK)を実際に買ってみたが、座面実測が44cmで今の椅子が50cmなので、6cmも低く、更に座面が後ろに倒れており、作業椅子としては使えそうになかった。いわゆるエグゼクティブチェアの類に近いと思うが、グランフロント大阪にあるニトリビジネスの展示などを見る限り、会議室での使用を想定してそうだった。

しかし、イームズ アルミナムチェア リプロダクトが、これほど人気のジャンルならニトリさんにもイームズ アルミナムチェア リプロダクトとしてもう一度出しなおしてほしいものである。

まぁないものは仕方がないので諦めるしかない。

家具屋巡礼

実際に座ってみないことには何とも言い難いので、実物を展示している店舗を探すことにした。

まずそんじょそこらの家具屋にはオフィスチェアがそもそも置いてない。これを置いている家具屋を探すだけで一苦労である。

ググって出てくるオシャレな家具屋には確実にない。置いてあるのはニトリ、IKEA、東京インテリア家具、大塚家具くらいだ。

ニトリに期待できる品がない以上、他をあたるしかないだろうと思って、まず訪問したのが新神戸のプラスカーサだったが、こちらにはハーマンミラーのアーロンチェアやセイルチェアしかなかった。

次に向かったポートアイランドのIKEAには革張りのオフィスチェアで求めるものがなく、ファブリックが多かったと思う。向かいの東京インテリア家具には何の期待もせずに向かったがハーマンミラーとオカムラのチェアはあったものの、そもそもハーマンミラーとオカムラに求める品がない私には意味がなかった。

最後に向かったのは大阪南港にある大塚家具のショールーム、IDC大塚家具大阪南港だ。

ここは非常に品ぞろえが多かったが、リプロダクト品の扱いはなかった。予約なしで訪問したが、ここでは店員からアドバイスを受けることができた。

一番近いのはオカムラのコンテッサセコンダの総革張りとのことだった。しかし本革で価格は70万円、コンテッサの売りは肘置きということで、「肘置きが不要ならそれだけの価値はなく、更に本革はガシガシ汚す用途では不向きという。価格的に無理なのもあり、撤退することにした。

ここまでの旅で分かったこととしては、革張りの椅子にはエグゼクティブチェア、要するに社長椅子が多く作業に不向きなものが多いということだった。そして作業椅子は代替ファブリックかメッシュである。

結局次の椅子をどうするか

ひとまず世の中の椅子はファブリックかメッシュが多く、革張りがあっても社長椅子では話にならないし、作業椅子でも価格が70万では話にならない。

そこで着眼したのがゲーミングチェアだ。ゲーミングチェアは革張りが多く、ゲームをしながら使うものなので飲み食いが想定されている。肘置きは高さ調整が効いたり、外せそうな見た目のものも多く見えるので、ここにならチャンスがないかということを思ったので、次はゲーミングチェアを見ていこうと思う。

私は布団を床に敷いている、いわゆる万年床生活を送っているが、ここ数年布団がずれる問題に悩まされていた。

そこですべり止めを色々試していたのだが、ニトリのすべり止めシートが効果的だった。

今回購入したのはニトリの「ハサミで切れるすべり止めシート 130x185cm」だ。

布団はこんな感じに置いていて、奥の棚との間にスペースを作っているのだが、今まではこれが日に日にズレるので困っていた。

今は設置から九日立つが、全くズレていないので、非常に助かっている。

布団の構造としては、敷布団の下に厚手の防湿マットを敷いていて、その下に滑り止めマットを敷く構造になっている。

布団がずれないことによりクイックルワイパーをスムーズに挿入でき、掃除も捗るようになった。

棚と布団が接触していた時は、その隙間に埃が溜まっていて掃除に難儀していたり、右側の電源ボックスが挟み込まれてしまい、奥の引き出しを出すのが手間だったりした。これが解決したので随分楽になった。

あとがき

これまではすべり止めシールや、すべり止めテープを使っていたのだが、どうも接触する面積が少ないからか滑ったり、逆にシールが剥がれたりしてうまく機能していなかった。

今回は接触する面積がほぼ全体になり、摩擦抵抗が増えたからだろうか、うまく機能するようになったという具合だ。

投稿日:

ここ数年ARMノートを追っていて、ここ最近は国内メーカーからもARMノートが出てきたので、ちょっと見てきた話。

ARMと言えば近年のMacbookに代表されるように、低発熱でバッテリー持ちがいいというのが話題だが、つい最近までは海外製で1kg越えだったり、JISキーボードがないものが主体だったが、遂に東芝や富士通も出すようになり、JISキーボードを備えた軽量ノートも出てきていい流れなので、実際にどんなものか、軽く見てくることにした。

ヨドバシの展示機を使って発熱とバッテリー持ちを比較してきたので、その内容をまとめる。

今回見てきた端末

富士通のノートPCで、Snapdragon XとCore Ultra 7のものを見てきた。

比較するにはバッテリー容量が異なる。これはヨドバシの店頭展示品で試してきた都合、同じものがなかったためだ。但しバッテリー持ちはバッテリー容量に比例するため、本記事では単純に倍換算にして計算する。

| FMVUQSL1BC | FMVUXSK3BC | |

|---|---|---|

| CPU | Snapdragon X X1-26-100 | Intel Core Ultra 7 255U |

| 画面 | 14.0型ワイド FHD | 14.0型ワイド FHD |

| バッテリー | 63Wh | 31Wh |

| 消費電力:標準時/最大時/スリープ時 | 約5.6W / 約65W / 約1.0W | 約5.3W / 約65W / 約1.1W |

| 重量 | 876g | 634g |

数値上はCore Ultraが有利そうだが…実際のところはどうか比較してきたので下に続く。

比較結果はARMマシンの圧倒的有利

Intel、Core Ultra シリーズ2正式発表。Armより低消費電力で高性能なんて記事もあるので、Core Ultraに期待していたが、勝負にすらならなかった。

発熱

電源オプションを「最適なパフォーマンス」にした状態で、CPU負荷ツール.jsでカウンタが6Gに到達するまでぶん回した結果。

CPU負荷ツール.jsのカウンタが6Gになるまで回したところ、ARMマシンであるFMVUQSL1BCは、ファンがかなりの音を立てて回っていたが、ほのかに暖かくなる程度で、膝の上で使っていてもパフォーマンスの不安はなさそうに感じた。

対するCore UltraのFMVUXSK3BCは、ファンは静かなものの、600M辺りで明らかに熱くなり、カウンタの周りの劣化が明らかで、2Gになる前に止めてしまった。恐らく負荷をかけるのには全く向かないだろう。

バッテリー持ち

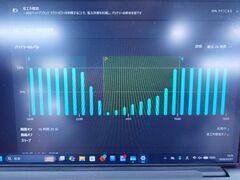

こちらは電源オプションを「最適なパフォーマンス」にした状態で、アイドル状態のバッテリー持ちを比較している。

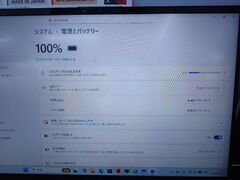

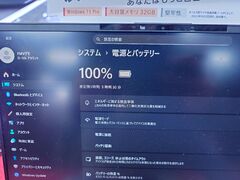

ARMマシンであるFMVUQSL1BCは推定残り時間が1日1時間31分と驚くべき時間が出て、すぐに13時間24分となった。「最適なパフォーマンス」で13時間は驚異的な数値だ。

バッテリーの低下速度も見てみたが、恐らく閉店後にブレーカーが落とされてからは緩やかに減っているのがわかる。このグラフは電源オプションが「バランス」の状態で出ていると思われる。設定変更前は「バランス」だったからだ。

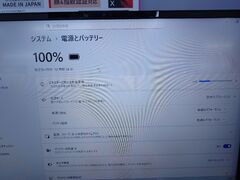

対するCore UltraのFMVUXSK3BCは、3時間30分と出ており、なんとも頼りない。本機はバッテリーが前述のARM機の半分しかないが、仮に同一容量であったとしても、7時間しか持たないだろう。これは基本的にバッテリー持ちはバッテリー容量に比例するからだ。

バッテリーの低下速度もすさまじく、閉店時間中に尽きてそうな勢いだ。このグラフも電源オプションが「バランス」の状態で出ていると思われる。こちらの個体も設定変更前は「バランス」だったからだ。

あとがき

ARM PCと言えば、2020年あたりにAppleがいわゆるM1 Macを出してからARM化の波が来ていて、MicrosoftもWindows 10を乗せたSurface Pro XからはARM対応を進めているが、初期はMicrosoftくらいしかなく、後にLenovoやDell、HPが出てきて、そのうちASUSも出てきたが、長らく国産機は出てこず不満だった。

しかし去年Dynabook初のSnapdragon搭載ノートPCをリリースしたのを皮切りに、年初に富士通の最軽量ノートシリーズからもARM対応版がリリースされた。

ARMと言えばRISCアーキテクチャなので、かつてPowerPCを採用していたMacからすると先祖返り感があるが、Windowsは長らくCISCで、例えばIntelのx86が長らく主流で、今もAMD64が主流であることから、長くCISCが続いている。

そしてこの流れは当面変わらないだろう。何故ならWindowsはMacのように端末を丸ごと出すのではなく、各ベンダーの設計や自作PCも可能な設計にしているからだ。まさかこれを取り崩すことはしないだろう。

コンポーネントが分かれていて色々組み合わせられるのは様々な用途のマシンを作るうえで都合がいいし、ここを標準化してしまうとつまらないし、Appleみたいに寡占された市場ができてしまい不健全でもある。

しかし、ことモバイル端末に限って言えば別だ。ゲーミングノートのように常時電源に繋いで高パフォーマンスが求められる環境ならともかく、事務作業レベルさえできればいいようなレベルではバッテリー駆動でどれだけ長く作業できるかが重要だ。

例えば出先でデジカメの写真を加工したり、記事を書いたりするのには左程高スペックはいらない。そうなってくると元々特に高くなかったハードウェアの多様性はあまり必要ではなく、ARMでも十分になってくるだろう。

取り敢えず私としては大半のノートPCのカーソルキーとサイズに不満があるのでLavieの13.3型ノートにARM版が来てほしいところなので、NECに期待したい。

投稿日:

プログラマーやシステムエンジニアを始めとした、情報技術者のリアルな年収感がネットにほとんど出てないし、ネットには転職サイトの「想定年収800万〜」みたいな煽り気味の数字か、SNSにいる強い人たちの景気のいい話ばかりで、普通に働いている人の参考になる情報が少ないので、個人的に2025~2026年にかけて転職活動の中で得た情報を備忘録として残しておく。

主にスコープは中堅SIer・受託・大きすぎない事業会社くらいに勤める情報技術者を想定している。GAFAMとかStripeのエンジニアや、NTTデータやLINEヤフーの凄い人なら貰えるみたいなのはそれはそうなので、ここでは扱わない。

内容としては、100社ほど選考を受け、20社ほどグレード別給与を聞き、ネット上にある求人情報や、LLMが持っている情報、8社ほどのエージェントから聞いた情報を総合的に勘案して出した数値だ。

年収別ポジション

基本的に全国区で出しているつもりだが、地方のローカル企業だと当てはまらないケースもあると思う。東京だから飛び抜けて高いかというと、たぶんそんなことはないし、大阪の受託会社やメーカー、SIerでもこんくらい出せるところはあるし、福岡や沖縄にもあるだろう。単に出せる企業の比率が少ない程度の話だと思う。

下の表の経験年数はSIerや受託開発企業がベースなので、サイバーエージェントやLINEヤフーのように、若くしてポジションを上げていける事業会社だと、また変わってくると思う。

700万より上は私が把握していないので書けていないが、基本的に何かしらの役職持ちになるとは思う。700万円以上となればマネジメント能力は必須だろう。マネジメント能力そのものは大なり小なり500-600万レンジでも求められる。

| 年収 | ポジション | 備考 |

|---|---|---|

| 100万 | 恐らく存在しない | 昔は存在したが、最低賃金が上がった関係で恐らく現存しない |

| 200万 | テスターなどの作業員 | 商流が8次より深いくらいの最底辺のSESに存在すると思われる |

| 300万 | 新卒か未経験中途 | 大阪の三次受けの受託でも一般的にはこのラインに来ると思う |

| 400万 | 一般メンバーPG | 経験2-3年が目安 |

| 500万 | 中堅メンバーPG/SE・サブリーダー | 経験4-6年が目安 |

| 600万 | 上級メンバーPG/SE・リーダー | 経験8-10年が目安 |

勿論、会社の規模や売り上げによって増減するので、これを基数として会社の規模や売り上げを掛けてやるといい塩梅になると思う。

例えば年商3億で従業員数60名の受託開発企業で単純計算すると3億/60人で500万円が限界であることがわかる。当然、売上を100%給与原資にすることはできないため、役職による給与差もあり、実際には500万以上貰っている人もいるだろうし、それ以上少ない人もいるだろう。しかし、フルタイムの最低賃金ベースで考えると200万円台が下限であるから、200~400万円が一般社員のボリュームゾーンと言えそうだ。

幾らどれほど技術スキルがあっても、恐らくこの企業で年収500万を超えることはできないだろう。

あとがき

給与の相場観がわからないと変に低い数字を採用面接や年収交渉で出してしまい、評価を下げられたり、選考落ちしてしまうと思うので、こういうのを知らない人が減ってほしいという思いで書いた。

当たり前だが400万しか出せない企業は400万しか出せないので、受けないか、どうしても出してほしいなら、それだけの価値がある根拠を言える必要はあると思う。

投稿日:

一昔前、物理本を電子書籍に変換する行為としての自炊が流行ったと思っているが、最近ではあまり聞かない気もするので個人的なやり方を紹介する。

内容としては一般的な漫画同人誌を自炊代行を利用し、安く楽に24時間365日、高品質にいつでも電子化するための方法について書いていく。

概要としては自炊代行業者にネットから申請を出し、コンビニにあるメルカリ用の箱に同人誌を詰めてクリックポストをネットで注文してポストに投函するだけだ。

私は基本的に一冊500円のプランでやっており、直送管理手数料が200円、送料が185円、箱代が70円程度でやっているが、オプションを削れば一冊200円も可能だ。

前提条件

- 自炊代行にはジェットスキャンを利用する

- 送る同人誌のサイズはB5サイズ(257×182mm)の一般的なものを扱う

- 総重量は1kg以下とする

- 発送方法にはクリックポストを用いる

- Yahoo!ウォレットかAmazonPayのアカウントがある

- Amazonやヤフオクを使っていれば普通はある

やり方

1. 自炊代行業者に依頼する

まずはジェットスキャンにアクセスし、利用申し込みを行う。

基本情報を入力した後の内容としては私は次のようにしている。以下の条件での費用は1冊辺り500円だが、ギリギリスキャンを抜けば200円に抑えられる。

| 項目 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| データカラー | フルカラー | 紙そのものの色合いなどもあるため、モノクロ誌でもフルカラーにしている |

| 解像度 | 300dpi | 最安のプランだが必要十分だと思う |

| 圧縮率 | 標準圧縮 | 特に画質が悪いということはない |

| 通常OCR加工 | 希望しない | 基本的に漫画しか頼んでいないため |

| 特殊OCR加工 | 希望しない | 同上 |

| ハードカバー部分のデータ化 | 希望しない | ハードカバーの同人誌を頼まないため |

| 本の帯部分のデータ化 | 希望しない | 帯がないため |

| 折込ページのスキャニング | 同じ箇所にデータ化を希望する | 存在しなければ0円 |

| ギリギリスキャン | 希望する | 希望するとノリ閉じの部分まで開いてスキャンしてもらえる |

| 特別加工のご依頼 | なし | 過去に頼んだことがあるが、個人的にはていねい加工の有無の違いは判らなかった。プレミアム加工は依頼経験がない。 |

| 納品方法 | クラウドストレージより納品(Dropbox) | 他のオプションが有料であるため |

| お支払方法 | クレジットカード払い | 弥生会計の決済プラットフォームでの支払いとなる |

| 書籍/冊子/書類の処理 | 弊社にて雑紙として処分(無料) | 著作権の絡みで本が戻ってくることはない |

参考までに上記条件でB5サイズの漫画同人誌を電子化してもらった結果、以下のフォーマットのJPEGが入ったPDFを受領できた。サブサンプリングやビット数は依頼時期によって変動があるのを確認しているので、あくまで一例。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 形式 | JPEG TrueColor (v1.0) |

| 幅 | 2126 |

| 高さ | 3024 |

| 寸法 | 6.4 Mpixels |

| ビット数 | 24 |

| カラーモデル | RGB |

| DPI | 300 x 300 |

| 印刷サイズ | 18.00x25.60 cm, 7.09x10.08 インチ |

| データ圧縮 | JPEG |

| プログレッシブモード | いいえ |

| サブサンプリング | 2x2,1x1,1x1 |

| 画像/フレームの数 | 1 |

| 起源 | 左上 |

| 埋め込みコメント | ScandAll PRO |

2. 自炊代行業者へ同人誌を送付する

- ファミリーマートなどでネコポス用の段ボールを買ってくる。寸法は310x225x30mmなので、B5サイズ以下の同人誌なら収まるし、厚みのある同人誌でも1kgを下回っていればクリックポスト的には問題ない

- ネコポスの箱に同人誌を入れる

- クリックポストのサイトを開き、YahooかAmazonのアカウントでログインする

- 住所を入力し、送料を支払い、PDFをコンビニで印刷して箱に貼り付けてポストに投函する

あとがき

自分で本をばらしてスキャンするとか、非破壊スキャンはスキャナが必要だったり、手間が掛かったりするので自炊代行は非常にありがたい。

また通信フリマの発展により、梱包資材が手軽に入手でき、ECの発達によりクリックポストという定形外より安い送付手段が生まれたのもうれしいところだ。

結果として、近所のコンビニで資材を入手し、クリックポストに金を払い、梱包してポストに投函する程度の手間で電子化できるというのは非常に便利な世の中である。

ジェットスキャンは一度申請すれば二回目以降はそのまま送り付けると同条件でやってくれることもあるので、とても楽ちんである。支払いも昔はPaypalだったが、弥生の決済Misocaに変わったおかげで、これも随分楽になった。

個人の申し込みを調整なしで普通に受け付けてくれるところは意外と多くないので、ジェットスキャンは非常に便利な存在だ。

そういえばジェットスキャンの利用時に直送管理手数料というのがいつの間にか増えていた気がするが、梱包資材の廃棄手数料とかだろうか?潰れてもらっても困るので、事業の継続のためなら、この程度は特に問題ないが、地味に増えていて、サイトにも記載がないので気になった。

最後に、本記事はジェットスキャンによる広告記事ではなく、単なる個人の感想であることを付記しておく。