モダンからレガシーへ~調理器具編で鉄の包丁を購入した経緯を書いたが、実はこの時に砥ぎ器も買っていたので、それを使ってみた話。砥ぎ器を使うのは初めてだったのだが、結論から言うと、驚くほど切れ味がよくなった。とはいえ、流石に買った時ほどではない。

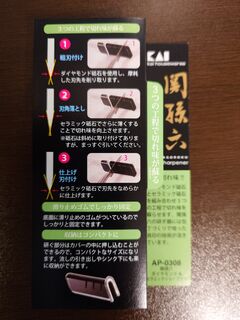

この時購入した砥ぎ器は包丁のブランドと同じ関孫六だ。

使い方はこんな感じで、手軽に使うことができる。

包丁砥ぎというと包丁に水をつけて研石の上をこするイメージがあるのだが、この製品は乾式らしく水は不要とのことだった。

包丁を研ぐ前は刺身の柵を切るのに刺身包丁があったほうがいいかもしれないと薄っすら考えていたが、研いだ後は切れ味がよすぎて別に三徳包丁でも問題ないかもとなったくらいにはよくなった。

貝印によると、このような簡易研ぎ器では週に一度の研ぎなおしが必要なようで、一年半もの間研いでいなかったのは研がなさすぎだったのかもしれない。また平砥石のほうが推奨されているようだ。

詳しく読んでいくと以下の記述があるため、基本的には砥石のほうがよさそうだ。

簡易砥ぎ器は、刃先先端だけのリフレッシュ(砥ぎ直し)が主な役目になります。ですので、繰り返し使用されると先端だけが減って切れ味が戻りにくくなります。切れ味が回復しにくくなったら、本格砥石(平砥石)で刃先き上部1~2cmのところから砥ぎ直し(切刃を付ける)をするようにしましょう。

貝印による研石や研ぎ器の比較もある。

包丁を研いでいると、そのうち刃が消滅して使えなくなるのでは?と思ったが、堺市にある實光刃物によると家庭用なら30~50年は使えるらしい。業務用はすり減る速度が尋常ではないので、そんなに持たないのだとか。

サメを一尾買った関係で、魚の煮つけを作ろうと思い立ち落し蓋を買った。

これによって私は魚切り身の煮つけを作ることができるようになったり、料理酒と料理清酒の違いについても実際に食べてみることで学ぶことができた。

特にこだわったわけではないがメーカーは以前まな板を買った時と同じメーカーで、国産のまな板となった。

料理酒と料理専用清酒と清酒の違いについてメーカーに聞いてみたでその差は分かったものの、実際はどうなんよということで実際に食べて比較してみることにした。

スーパーへ

まずは買い付けるためにスーパーへ向かう。

価格を比較すると料理酒は400mlが158円、1000mlが178円なのに対し

料理清酒は400mlが378円と、500mlが578円の高級品の二つがあった。どちらにせよ高い。

今回は400mlで378円の純米料理清酒を買うことにした。こちらは兵庫県稲美町産もち米100%使用の品だ。

単純比較

まず見た目だが、料理酒と比べた場合に色が違う。料理酒は透明なのに対し、料理清酒は黄みがかかっている。

匂いも料理清酒は酒臭く、これを嗅いだ後に料理酒の匂いを嗅いでも無臭に思えるほどだった。

ついでに1ml程度飲んでみたが、料理酒は特に味がなく、後から塩味がやってくるだけで不味いのに対し、料理清酒はフルーティな味わいだった。

比較用に本みりんも飲んでみたのだが、こちらは舌や喉が焼けるような感覚があるのに対し、料理酒や料理清酒にはそれがなかった。

料理比較

原液を比較しても、そのまま飲むわけではないので、実際に料理して比較してみた。サメの煮つけで比較している。

左が料理酒で作った時の煮つけ、右が料理清酒の時のものだ。

画角や光の具合が違うので何ともだが、料理清酒のほうが色濃くできているように見える。

肝心の味についてだが、料理清酒を使ったほうは甘みとコクがあり、舌触りの滑らかさも上だったように思う。甘みについては料理清酒には塩が入っていない分引き立っているのだと思う。コクについても料理酒が単なる塩水の味で、料理清酒がフルーティーであったことから差が出ているのだと考えている。舌触りについては身の部位の関係もあるので何とも言いづらいが、そもそも成分がかなり違うので、差が出ても不思議はないだろう。

結論

結果としてはサメの煮つけに関しては料理酒より料理清酒のほうが美味しくなるということが分かった。

ただまぁ料理清酒は非常に高い上、ドバドバ使うものなので普段使いよりかは、ここぞというときに使い、普段は料理酒を使うのが無難に感じた。