投稿日:

香川漆器を買ったでも書いたが、スプーンの損耗が激しいので買い直すことにした。ついでに菓子切も買った。

今回購入したのはこちら。菓子切は高松の漆器工、中田漆器のもので竹の拭き漆。スプーンは三重県桑名市の籐芸という木のスプーンを専門に作っている会社の品で、材質はインドネシア産のサオの木とのこと。サオの木とはサワノキのことで、インドネシアの木だそうだ。

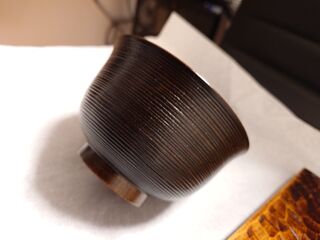

判り辛いがスプーンは曲面部分が完全な曲面でなく、多角形のようになっているようで、角の筋目が見えるのが面白い。形的にも以前より自然なので使いやすそうだ。

菓子切は五本もあるが、ひとまずはこの一本を使うことにした。五本あって選べるのは贅沢だ。香川漆器の技術は使われていないが香川県産の漆器という意味では香川漆器に含められるだろう。

これまでに買ったものと合わせると漆器もだいぶ増えてきた。

ただどうも漆器のスプーンは長持ちしないという話をちょいちょい見聞きするので、これもどれほど持つのかは謎である。前のよりは確実に持つと思うが…。

ひとまず漆器シリーズはいい感じに揃ってきたので、あとは育てていきたい感じだ。

投稿日:

去る7月5日、EXPO 2025 大阪・関西万博にもう一度行ってきたのでその記録。

予定では日本館→サウジアラビア館→関西館→中国館の順で見る予定だったが、時間の都合で中国館は見れておらず、実際に回った順序も幾らか前後や変更がある。

前回の記事はEXPO 2025 大阪・関西万博に行ってきたを参照。

前回の失敗を踏まえて入念に準備した万博

前回は万博の予約システムの理解不足や、何とかなるやろ感でナメていて予約が必要なパビリオンを巡ることが出来なかったが、今回は執念を掛けたのもあってよくできたと思う。

特に今回は関西館と日本間を絶対に見たかったが、これは予約が奏功した。

事前予約で関西館の予約に成功したほか、日本館も当日予約で執念を掛けて取得に成功した。

これらは事前の情報収集による部分が大きい。特に当日予約はノウハウが必要で、知識がないとうまくいかないこともあるだろう。

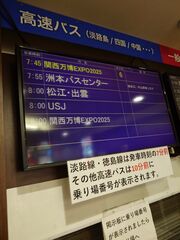

旅の始まりとEXPO神戸号の混雑状況

行列が酷くて乗るのが大変と聞いていたEXPO神戸号の07:24時点の行列は思ったほどではなかった。ぶっちゃけ山側の高架下まで伸びているかと思ったが、精々横の半分程度だった。

バスが一便出た後はこのくらいの状況で、余裕をもって乗れる状況だ。実際私はこの後に並び、次便に乗車できたため、15~30分並べば乗れると思った。15分前に消えていれば基本乗れるのではなかろうか?

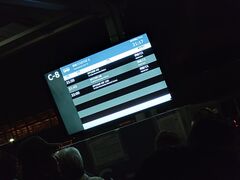

神姫バス三宮バスターミナル

15分刻みの高頻度運転のため、案内にはEXPO神戸号が同時に表示されていて面白かった。

ビラ置き場には万博ツアーの案内らしきものが刺さっており、万博人気の高さが伺えた。以前喫茶店で隣の人が神姫の万博観光は高齢者に絶大な人気だというのを隣の人が話していたのを聞いたことがあるので納得だ。

出発

やはり神姫バスは窓際に小物を置けるスペースがあって便利だなと思った。

往路途中のビルには万博の掲示が行われていた。ずっとこのビルが何なのかわかっていなかったがGoogle Mapsによると関電のビルらしい。

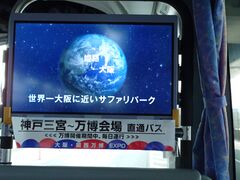

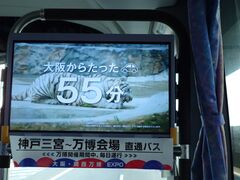

世界一大阪と岡山に近いサファリパーク

バスの車内では姫路セントラルパークが斬新な宣伝を流していた。この理屈で言えば姫路城も世界一岡山と大阪に近い現存天守とか言えそうだ。物は言いようである。

西ゲート

人の多さは初日とそこまで変わらないと感じたが、並ばない万博から並ぶ万博に姿が変わっていた。セキュリティが強化されたのか、明らかに初日より列の進みが悪い。

スポットクーラーや給水場があるなど、暑さ対策がされていたのは良いと思ったが、肝心の列部分にクーラーはなく、ほぼ空気だった。

08:46に整列地点に着いたが、入場できたのは09:55と、並ばない万博とは何だったのか…という感じである。とはいえ、万博組織や会場の方も頑張られていると思うので、これは仕方のないことだろう。初日は奇跡だった。

日本館への道中

日本館は09:30の入場では予約なしで入れるので日本館に向かっていた。とはいえ、時刻は10時近く軽く諦めていた。

ベルギー館の前には謎の装置が並んでいた。

真ん中の森では何かがメンテナンスされていた。

住友館の奥に日本館の片鱗が見えてもうすぐだと思っていたが、進むと行き止まりだった。

どうやら日本館の入口は大屋根側にあったようで、私はここでタイムロスしてしまう…。

万博マップからは入口がどこにあるかわからないため、さながらアドベンチャーゲームのようだ。

熱すぎるからか電気バスが休憩施設として使われていた。

タイムアップで日本館に到着

時刻は10:18、列の影も形もなく当然のように予約なし入場は打ち切られていた。目の前で予約なし入場のビラが剥がされて持ちさられていたので、道に迷ってなければワンチャン…いや…なかったかな…。

ひとまず大屋根に戻り日本館の予約が取れるまで執念深くリロードと予約ボタンを連打して何とか夕方に日本館の予約を取ることが出来たので、時間潰しに次のパビリオンを探すことにした。

予約時刻が帰宅予定時刻を過ぎていたうえ、自由入場時刻に近かったため微妙な面持ちであったが狙った時間に取ろうとすればどれほどかかるかわからなかったので妥協した。

後述するが、予約なしは地獄だったようなので、予約して入れていたことは良かったと思っている。

アラブ首長国連邦館へ

一旦近くにあったアラブ首長国連邦館へ入ることにした。

中々インパクトのある外観だ。見ての通り並んでないので余裕で入れた。

大地から天空へというテーマで実際の国土と、宇宙開発に関するテーマが主だったように思う。

外から見えた壮観な柱はナツメヤシをモチーフにしているらしいが、柱に巻き付けられているのは細すぎるため、断面から見た感じサトウキビか何かだと思われる。

内部は床に透明感のあるパネルがあるなど、独特の感じがあった。

伝統的な短剣はかなり曲がっており、太い鞘に収められていたが、これは抵抗面積を稼ぐことで砂漠に落とした時に沈み辛くするためらしく、面白い発想だなと思った。

UAEの砂も置いてあった。蓋を開けて触れるようだが、触っている人はいなかった。触ろうとした子供をなだめる親はいた。

こういう場にあって開けられると言う事は普通触っていいはずであるし、係員も止める素振りがなかったので、きっとそういう事だろう。

過去の万博を通して展示され続けてきたお城?が飾られていた。

お香が置いてあったが、お香をたく壷は飾りになっており、実際は箱の中からモクモクと出ていた。仕方ないね…。

各モニタが独立して機動的に動く展示があった。モニタはDell製だった。

写真は撮れていないが横斜めに傾いたり、右から左へ波打つように動くモニタはちょっと面白かった。

宇宙科学関連の展示ではロケットの形をした塔にモニタが張り付いており、ユニークだなと感じた。

人工衛星を入れた箱にTHE EMIRATESとあるが、エミレーツ航空とは関係なく、首長国という意味だそうだ。つまりエミレーツ航空は首長国航空という意味の社名なのだろう。アラブ首長国連邦を表すUAEもUnited Arab Emiratesの略らしいので納得だ。

しかし宇宙空間にアラビア文字が浮かんでいる光景は新鮮だなと思った。

月に探査機が着陸しているシーンでは日本の名前が大量に書かれており、これは興味深かった。説明を見つけることが出来なかったが、ググった感じ日本の宇宙開発企業アイスペースがUAEのムハンマド・ビン・ラシード宇宙センターの月面探査機を打ち上げた時に利用したものと思われる。

万博会場という集客が見込まれる場所に映し出されることで、SMBCや高砂熱学などは予期せぬ宣伝になったかもしれない。

昼食会場への道中

時刻は11:00、関西館の入場開始が13:30なので昼食を取るために移動した。時間が微妙すぎて並ぶようなところは無理なので、ひとまずアニメイトがある辺りのフードコートを目指して歩いていた。

やたら寿司のキャラクターが並んでいる謎エリアがあった。

セコムの警備ロボは小さな子供のおもちゃにされていて、道を塞がれたり、なでられたり、大変そうだった。

JRキューポをデザインした人の作品っぽいものが展示されていた。

前回無料の水飲み場を発見していたおかげでタダで水にありつけて助かった。

会場のいたるところにミスト扇風機が設置されており、場内はそこまで暑さを感じなかった。

時間があったのでサウジアラビア館へ

時刻は11:25。やや時間があったのでサウジアラビア館に寄ることにした。ここは今回寄りたかったスポットの一つだ。

列の長さ的に入れるか訝しんだが、列の進みが早かったので、すぐに入ることが出来た。

アニメ的な絵があったボタニカルエリア

列の道中にはサウジアラビアの植物らしきものが展示されており、ボタニカルな感じを出していた。

中でも驚いたのは比較的日本的なアニメ的イラストが存在したことだ。これは大変驚いた。これは一番最後に答え合わせが出来る要素なので、覚えておくとポイントになる。

アラビアン空間

列はどんどん進み、サウジ広場といういかにもアラビアンな広場に出てきた。列空間までをここまで文化要素で支配しているところは珍しいと思う。

絵画を展示しているスポットもあった。配置的に恐らく時間帯によっては作業風景が見れるのだろう。

サウジアラビア社会の革新的変容と、女性の自由化

最初に迎えてくれたのは文化視覚芸術スタジオだ。まず目に入るのはヒジャブ・アバヤ・ブルカといった民族衣装に身を包んでいない女性の姿だ。

私は最初別の国のパビリオンに来てしまったのか?と軽く首をかしげた。しかし私はその意味をすぐに理解することが出来た。

次の瞬間にモニタにサウジアラビアの女性と、その変容を描いた内容の資料が表示されたからだ。

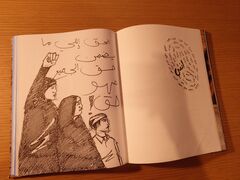

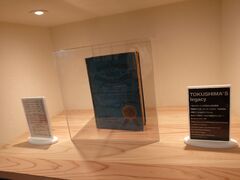

この部屋の中央には一冊の本が安置されていた。みんな列を進むのに一生懸命で誰も読んでいなかったが、私は軽く手に取ってみることにした。

すると、怒った表情の女性が拳を掲げているページを見かけた。書いてある内容は読み取れなかったが、先ほど見たモニタの内容と照らし合わせて考えると恐らく女性が権利獲得のために声を挙げているシーンではないだろうか?

参考までにClaude Opus 4に読ませてみたところ、上の三行は以下の内容ではないかという返事が出てきた。

الحق لأجل ما (al-haqq li-ajl ma) - 「〜のための権利」

يضمن (yadman) - 「保証する」

حق الجميع (haqq al-jamee') - 「みんなの権利」

女性のための権利を保障せよ!という内容なのかもしれない。

別のモニタを見ると女性の困難と社会の変化についての内容が流れていた。やはり、そういう展示なのかもしれない。私はここでサウジアラビア館が非常に楽しみになってきた。

一体サウジアラビア館は私に何を見せてくれるのだろうかとワクワクした。

次は中庭に出てきたが、ここは特に何もなかった。

日本の機材もある音楽スペース

その次は文化音楽スタジオに入ることになった。

ライブスペースらしきものがあったが、今はやっていないようだった。時間によっては演奏を見ることが出来るのだろう。

機材にはYAMAHA, TRUETONE、BOSS、DELLなどのブランドが見えた。YAMAHAを見るのはトルコ館以来である。やはり日本のものが使われていると嬉しい。

何よりサウジアラビアにここまで電気楽器が充実していることに驚いた。失礼ながら伝統的な楽器を使っていると勝手に思っていた。

またヘッドホンはロゴの形からSONYの赤帯ないし、青帯と思われる。少なくともSONY製だろう。

出口には水汲み場があった。砂漠だから?

進化するサウジアラビアの都市

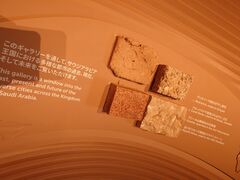

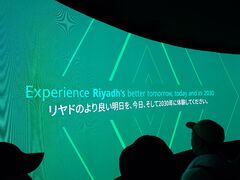

次は進化する都市という部屋に案内された。

まず出迎えてくれたのは歴史的日干し煉瓦から近代的な石材?だった。

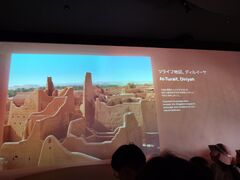

この部屋には大きなスクリーンがあり、様々な都市を映し出していた。

地形と建造物を利用して侵略から人々を守り続けてきたディルイーヤ。

テラスに植生を作ることにより快適に過ごせる環境にしたリヤドのキング・サルマン公園には、驚くべきことにTシャツを着た女性がランニングをしている姿が映し出されていた。

サウジアラビアといえば女性は民族衣装に身を包み、肌を完全に隠し、許可がなければ外出すらできない印象だったので、これは衝撃的だった。

アルウラという数千年の歴史を持つ伝承地域。

Welcome Saudiによると、これは古代の墓で、建造物は西暦1世紀に建てられたと言われる、クザの息子リヒヤンの墓だそうだ。

またサウジ観光局を見ると、巨石を掘って作ったものであることが推測できる。これほどの岩を削り、これだけ建造物にしてしまうのは、とんでもないことだ。

アル・アハサ・オアシスには大量のナツメヤシが植えられていて、ターバンを巻いた典型的なアラブの人がよじ登って採るイメージが描かれていた。実際にこんなことをしているのかは果たして謎だが…。

持続可能な海と、サウジの先端技術

次は持続可能な海というところに出てきた。入口は歴史的な公開技術や遺産類の展示に見えた。

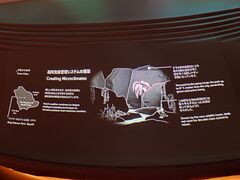

次は二酸化炭素を吸収するマングローブの紹介。恐らくSDGsがらみだろう。石油大国サウジの技術で気候変動を逆転させられたら、それは凄く画期的で面白いことだと思った。

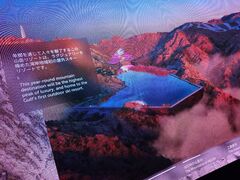

他にも再エネで運営されている高級リゾート地という、石油大国のイメージを払拭するような展示もあった。

3Dプリンタによるサンゴも興味を引いた。フィギュアとしての価値はありそうだが、宝石としての価値はなさそうではある…。

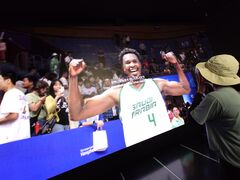

人類の無限の可能性と、サウジのスポーツと、女性の進出

次に来たのは人類の無限の可能性と書かれたシアターだ。ここではサウジのスポーツに関する取り組みを見ることが出来た。

スマホのカメラと映写方式の相性が悪くイマイチだが、ここではサウジでは女性のプロスポーツ選手も活躍していることが大きくアピールされていた。どうやらサウジアラビア館では今までの女性に対するイスラム的文化を打破し、西洋的文化に迎合、女性の自由を開放するといったイメージを伝えたいのではないかと思えた。

勿論男性の活躍もちゃんと出ていたが、どちらかというと女性の活躍の方が目を引く構成になっていたと思う。

最後に流れるまとめのシーンでも女性を贔屓していることが割とあからさまだ。

イノベーションの頂点

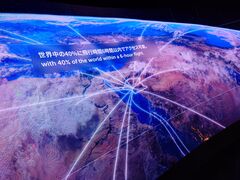

次に訪れたのはイノベーションの頂点という部屋だ。ここではサウジラビアの宇宙開発や、将来像について知ることが出来た。

まず出迎えてくれたのはパネルの数々だった。宇宙開発をメインにアピールされており、やはりここでも女性にターゲットが向けられていた。女性宇宙飛行士の活躍や、専用装備の開発は、いかにもそれっぽく、効果的な請求に繋がっているなと感じた。

恐らくサウジアラビア館では先進的なサウジというテーマでのプロパガンダを主体としたいのかもしれない。例えば今まで抱かれていた、封建的で規律と戒律に縛られ、石油が中心で時代遅れな伝統的サウジのイメージを払拭し、宇宙開発や女性活躍といった、先進的開発、人権表現を取り入れた内容を万博という場を利用し、喧伝することが出来れば、人々の意識を塗り替えるという意味で、一定の成果が出る可能性がある。

次に現れたのはNEOMと呼ばれる新世代都市の紹介だ。名前がNEO + Mと言う事で、いかにもそれっぽい。変に洗練されておらず、誰にでもわかる感じがよい。

しかし個人的には配置がやや気になった。イスラエル・ヨルダン・エジプトの国境に近く、ここは政情が不安定だったはずだ。こんなところに作って大丈夫なのだろうか?

サウジの山間部にスキー場を作るという大分夢物語風なイメージが流れてきた。そういえばスポーツシーンでもサウジらしさのない変な雪山が出てきた記憶があるが、あそこを指しているのだろうか?

NEOMにはOXAGONという瑞々しい都市が造成され、世界市場との接続性を提供する工業都市になるらしい。UAEのパーム・アイランドみたいな感じだろうか?

左の島が居住区で、右の島が工場だろうか?左の島との架橋が一箇所しかなく随分アクセスが不便そうに見えるし、棟数から見ると規模も神戸市西区にある西神ニュータウンや西神工業団地と変わらない気がするので、大規模プロジェクトなのかどうかはイマイチ判別がつかない。車が走れるようなスペースがなければ線路も見えないし、どうやって暮らすのかは謎である。

他にも海岸線に超豪華リゾートを作るとかのが出てきたが、パット見はすごく見えるが、段々石油パワーをフル活用した幻想に見えてきた。なんというかパーム・アイランドやブルジュ・ハリファの現代版というか…。

ネオム諸島なるものも出てきたが、街灯の場所には砂州程度のものしかなく、容易に水没してしまいそうだ。

締めくくりはNEOMが世界を結ぶ要所として機能するという内容だったが、結んだところでこれまでの内容では中身がなさすぎるため、今後に期待したいと思った。

このメッセージもリヤドとNEOMは距離がありすぎて何ら関係がないと思うので、あまりよくわからなかった。

出口とサウジの漫画が並ぶ土産店

出口には「さようなら」的な絵が描かれていたが、タッチして何か起きる仕掛けとかは特になかった。

会場の出口にも名前がついていた。

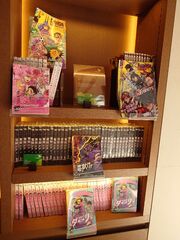

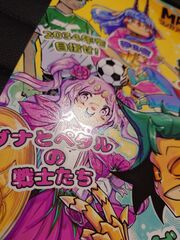

出口には各パビリオン恒例のお土産屋さんもあり、伝統なものなどが売られていたが、中でも目を引いたのは漫画の存在だ。

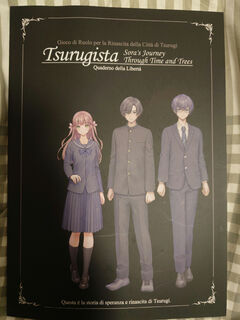

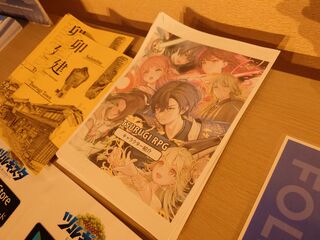

この漫画はManga Arabiaから刊行されている実際の漫画で、一巻だけを特別に日本語訳して製本したものらしい。見かけも内容も相当サウジアラビアとは思えない内容で、だいぶ驚いた。サウジアラビアでは日本の漫画が人気らしく、その活気から自国でも漫画産業を作ろうというので生まれたそうだ。

Manga Arabiaのサイトのサムネイルにはこんな作品も行けるのか…!?というのが出ていて軽く驚いた。

閉まっていたレストラン

パビリオンで食事をとろうとしたが、残念ながらレストランは閉まっていた。

想像より西洋化が進み、先進的だったサウジアラビア館

古くからの風習からの解放による女性の自由や、全体的な西洋化、自由の受容、オリンピックや宇宙開発への参画、漫画の出版、NEOMの開発といった風に、全体的に西洋化が進み解放され、自由・先進化の進むサウジアラビアといった印象を受けた。

ただそれと同時に、これらがどれほど浸透しているのかは気になった。例えばNEOMは現実を見るとほとんどできておらず、大幅に遅延しているという情報があり、これはGoogle Mapsで当該地の衛星写真を見ても明らかだ。

またNEOM諸島の建設予定地も砂州にしか見えず、実現性が大変怪しい。実際、動画の中でも海抜が非常に低く、特に防波堤もないように見えた。これはOXAGONにも通じるところがある。

OXAGONも発表されているスケールの割に、明らかに小さい。NEOM 公式サイトによると48㎢ とのことで、これは箕面市や明石市程度のサイズだ。前述した西神ニュータウンは6.3㎢ 程度のため、これよりは大きいが、この規模で一体何を作るのかは謎だ。まずサウジアラビアで工業が成立するのかという部分が非常に気になる。

全体的に夢物語色が強い内容だが、背景を調べると死刑を伴う土地の強制収容や、石油マネーにものを言わせた強行的な宣伝などの歴史も出てきて、実際のところは中々難しい内容だと感じた。

UAEのブルシュド・ハリファやパームアイランドの例を見るに、一定は達成できると思うが、再エネの部分などは明らかに厳しいか、石油マネーで解決されるなら、実質的な炭素問題はクリアにならないだろう。

深く考えるとあれなので、SF的で見てて面白かったといったところに落としておくのが良さそうだ。

謎の神戸感が漂ううどん屋で伊勢海老を食らう

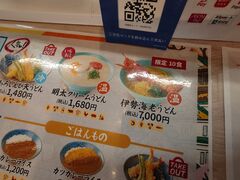

昼食は安く軽いものにしようと、つくもうどんにやってきた。フードコートのすぐ横にある、THEうどん屋みたいなところ。

机の上には小さな衝立が立っており、謎の神戸感があった。富士山や東京タワー、日本海の波や大阪城みたいなのが混ざったカオスな絵で、何より神戸505という謎の文字が、謎の神戸感を漂わせていた。

あとで調べたら法人名が神戸ゴマルゴとのことで、元々は神戸を中心に万博にも出店していた企業だそうだ。

店内はとにかく日本らしさを醸し出そうという感じだったが、客の九割以上が日本人だったため、なんとも言えない光景だった。

モニタには謎のアニメが流れていた。

また、お冷は無料で提供されており、これは非常にありがたかった。

後ろがつっかえているので安く早く済むものを頼もうとしていたはずが、なぜか私は限定10食と書かれた伊勢海老うどんを頼んでいた。ここの麵は見ている限りシマダヤの冷凍うどんだったので、手抜き讃岐うどんとかでは全くなさそうだったし、クオリティも丸亀製麺レベルが予想されたが、それでもあえて頼んだ。

待つこと20分、時刻は13:02、伊勢海老うどんがやってきた。明らかに他より出てくるのが遅かったうえ、作っている行程を見ていると海老味噌をだしに掻き入れたりしていて、結構手間暇をかけていそうだった。

見た目もなかなか立派で、特に和傘を身に刺しているなど、風情があるのもいいところだ。肝心の味の方は、これまで伊勢海老を食べたことがなかったので何ともだが、上等な車海老を食べている感じで中々よかった。

関西館の道中にあった変なトイレ

そもそもこの万博には変なトイレしかないというのはさておき…。まず目に飛び込んできたのは宙に浮いた手洗いというか、水を受け止める場所がどこにもない斬新な手洗い場だった。しかもやたらカラフル。色合いも、マットな感じで主張し過ぎないところがいい。

男子小便器が個室なのも特徴的だった。他のトイレでは個室でない場所もある。

荷物を下げるフックがあるのもいい。これも男子小便器だとあるところとないところがある。

お待ちかねの関西館

本当は前回来たかったけどこれなかったところ。関西人の入場比率が65%といわれているこの万博においては超人気ともいえるパビリオンだろう。知らんけど。

自由入場時間のある日本館とは異なり、完全予約制のため、予約なしに入ることはできない。

エリアについても関西の定義が割と謎気味だが、恐らく近畿地方というよりは近畿地方に所縁のある府県くらいのノリだろう。

入口の道にある各府県の風景

表にある各府県の絵柄も見ごたえがある。

予約制なので並ぶことはなく、列はスイスイと進む。

入口壁面には関西館の対象となっている府県の様々な風景が描かれていた。

エントランス

天井には東証のリングみたいな感じで各府県のバナーが表示されていて、ちょっと壮大な感じがあった。

中央には各府県の紹介の垂れ幕もあった。

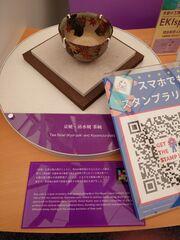

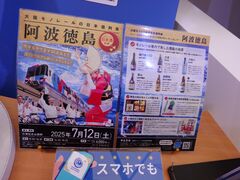

垂れ幕の下には各府県の特産品も置いてあった。ほとんどの府県が伝統工芸一点勝負みたいな感じの中、徳島だけバリバリで観光アピールや、阿波踊り用具一式展示にすだちくんまでいて力の入れようが凄かった。印籠みたいなやつはちゃんと開けられて、ガチで来てるなという感じが凄かった。

また兵庫県は淡路瓦の展示があったが、これは前回つるぎ町に行ったときに折目邸の玄関で見た内容と一致して、淡路島の伝統を新たに知れていい気分になったりした。

あまりパッとしなかった京都

色々な展示があったものの、イマイチ京都感がなくてパッとしなかった。そもそも京都感ってなんだ…?神社仏閣…?

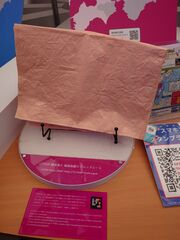

これはアフリカンプリントと呼ばれるもので、アフリカでよく使われる布地だそうだ。かつては日本でも作られていたそうで、それを京都で復刻したものなのかな?ちょっとよくわからなかった。

こちらは木津川市で作られている世界シェアトップらしい織物壁紙。手をかざすとLEDが光り、これで「証明が要らなくなるかも?」とあったが、強引すぎて理解が及ばなかった。織物とLEDと人感センサーに繋がりがなさすぎる…。

アニメやゲームなどとコラボして、タペストリーとして売り出せば面白そうだが、どうなんだろうか…。

西陣織は京都の伝統工芸らしい。展示方法がモダンすぎて、どうにもしっくりこなかった。

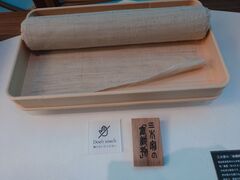

次は生糸をガラスに織り込んだ製品で、島津製作所の製品にも採用されているというものだった。蚕の繭の実物を触ったり生糸や、練糸を触ることが出来大変面白かった。繭は本物で中に蚕が入っているが、出てくることはないとのこと。

蚕の繭から生糸を作り、そこから絹になることは知っていたが、それより深い話を聞くことが出来た。まず生糸は蚕の繭を糸にしたものだが、そのままではガサ付きがあり、これはセリシンというたんぱく質によるもので、3時間茹でてセリシンをそぎ落とすことで柔らかい布にするらしい。茹でずにハリのある素材にすることもあるのだとか。

ここでは他にも絹を挟み込んだガラスや、生糸で作った布も置いてあった。生糸で作られているのでざらざらしていた。

こっちの織物は確か練糸で作られていて、つるつるしていた気がする。

他にも伝統工芸士による金泥(きんでい)描きの実演もあった。

金泥というのは金箔の粉を膠に溶かしたものらしい。

絹織物を使ったUSB行燈もあったので、興味本位で裏をのぞき込んでみると、当たり前な結果とはいえ、ちょっと残念な気持ちになった。

黒染めでTシャツを復活させる試みや、市松人形に着せたもの?もあった。この黒染めは触り心地がつやつやになるのが特色らしい。

頭原作熊倉聖祥とあるが、調べたところ日本のひな人形の頭の8割を作っている工芸士の方らしい。埼玉県の工房にいらっしゃるそうで、京都とはあまり関係がなさそうだった。

SOMABIRODOなる、化繊で作られたパフの展示があった。触るとふわふわしていて気持ちよかった。

最後は和紙畳を染めてかばんや、椅子、オブジェにする取り組みを見た。和紙畳の良さを熱心に説明されたが、い草産地の出身者としては何とも言えない気持ちになった。

次は、隣にあった滋賀に入ろうとしたが、これ以上並べないとのことで後で来ることにした。滋賀に来たいかどうかの投票もあり、来たくない人が一定数いたのに笑ってしまった。

忍者屋敷だった三重

前述の通り、滋賀は入れなかったので、滋賀の隣にあった三重にやってきた。やたら綺麗な空間が入口になっていた。

まずは三重は美し国三重と古くから言われていたという歴史が紹介されていた。

金庫のような装置があったので撮影していたら「お客様これは除湿器ですので見ても仕方ないです…」といわれてしまった。恐らく下の箱は水を貯めておくやつなのだろう。

内部は壁の中に展示が埋め込んでいるタイプでアトラクション性があった。

引き出しの形も色々あり、写真はないが中には忍者屋敷の回転扉のような仕組み(どんでん返し)もあって楽しかった。

香りに関する展示もあり、酒は良く香りがしたが、茶は香りが飛んでいる気がしたのが残念だった。

伝統的な品から、近代的な品まで幅広い展示がありこれも面白かった。漆器はどこにでもあるなぁとか。和歌山にも漆器があるのでその流れなのかもしれない。

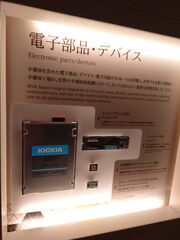

国産のNVMeSSDが存在することにも驚いた。一般流通に乗ってるようなので次回購入時は検討したい。

東海道や、松坂商人の紹介もあった。東海道新幹線は特に東海道に沿っているわけではないようだった。

三重を代表する食材として松阪牛や、伊勢海老、真珠も展示があった。伊勢海老さっき食べたなとか。

料理や加工品としては鰹節や、てこね寿司というのもあった。鰹節は高知のイメージだったので意外だったし、ここのからくりは引き出し+更に引き出しと二重引き出しになっており、中々ユニークだった。引き出しの網からは鰹節の香りがした。てこね寿司もカツオを使った寿司らしい。

繊維品として松阪の染色技術を使った松阪もめんや、伊賀くみひもという忍者が使ってそうな紐もあった。

三重といえば伊賀、伊賀といえば忍者と言う事で、忍具や忍者の食べていたものも展示されていた。手裏剣は大変高価で、実際にはほとんど使われていなかったらしい。きっと真備氏なんかもそうだったのだろう。また、かたやきという忍者食は非常に硬く、小さな槌で叩いて割って食べていたようだ。

海女さんの視界を再現しアワビか何かを取るアトラクションもあった。これは中々新鮮で楽しかった。

盤をくるくる回して色んなミカンが見れるのもあった。本当に良く凝っている。

秋刀魚を一尾丸ごと使ったお寿司もあるのだとか。

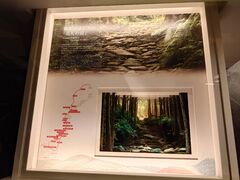

熊野古道というと和歌山のイメージだが、調べたところ結構広く、伊勢路という部分は三重県にあり、伊勢神宮までを結んでいるようだ。

森の香りをかげる場所もあり、ここは普通にヒノキの香りだった。

全て見終えると三重の名所を紹介するモニタがあり、各場所をタップすると詳細が出てきて、これは中々観光し甲斐があるなと思った。しかし最近妙に手延べそうめんと縁がある…。

関西館は府県ブースごとにスタンプがあり、スタンプ稼ぎ場になっているのだが、三重だけは名張市の職人謹製の手作りスタンプらしく、なかなか興味深かった。スタンプ帳買っておけばよかったと若干後悔した。

特に何もなかった和歌山

和歌山ブースにはびっくりするほど何もなかった。しかしこの何もないことが特徴でもあった。

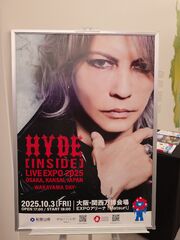

万博の終わりの方になるとHYDEも来るらしい。かつて和歌山に何もないと言われてころ流星のように現れたスターだったので個人的にはかつて和歌山の星として印象的だった存在だ。

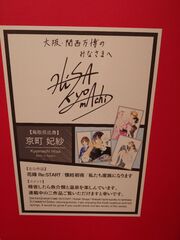

壁面には和歌山の紹介とHYDEのサインや、何かのアートが描かれていた。

奥の方にあるカウンター席では練切りが提供されており、あまりにも何もないため「えっ?これだけ?」と正直思ってしまった。

中心には立派な太鼓群があり、大太鼓には浅野太鼓祭司株式会社の文字があった。なんで和歌山に石川の太鼓が…?いったい何の展示だ…?と思って眺めていた。あとで調べたところ現在の株式会社浅野太鼓楽器店に当たる企業で、太鼓の製造やリースを手掛けていることが分かったが、この時点では全く謎の存在だった。

後ほどこの太鼓群の真価が分かることになるが、この時は和歌山はなんもない謎のブースだなというので通り過ぎた。休憩にちょうどいい椅子があるのもあり、この後和歌山ブースのは足繁く足を運ぶことになる。

出藍の誉れと大爆笑された徳島

徳島は入口からしていい雰囲気を醸し出しており、右側には出藍の誉れが書かれていた。令和七年七月四日とあるので、どうやら私はほぼ掲示タイミングジャストに来ることが出来たようだ。

記述からして、徳島ブースでは期間ごとに展示が変わるようだ。

入っていすぐのところには藍染和紙が展示されており、団扇本体は万博団扇でもおなじみの四国団扇が使われているようだった。展示品とばかり思っていたが、よく見ると値段がついていた。中々風情があるのでうちわ兼部屋のインテリアに一本ありかもしれない。

1893年のシカゴ万博で展示されていたという公式記録集には染のほか、阿波和紙や刺繍ラグが徳島県から出展されていたという。

阿波踊りからくる徳島の精神も掲示されていて面白かった。

藍染体験コーナーもあった。小学校のころに家庭科の授業辺りでやった気がするので懐かしい。

今回の企画展示として藍も展示されていた。藍染の原料は、このどう見ても緑色の植物からとれるようだ。Wikipediaによると、藍染を行うと虫食いが減るほか、耐火性が上がるため、かつては火消しの半纏や蒸気基幹社の乗務員の制服を染めるのにも使われていたようだ。

触ることが出来なかったため、実際に藍色の液体が出てくるのかは確かめられなかった。

辰砂という水銀の元になる鉱石が阿南市から採掘されるというので、それの展示もあった。

美馬市の三木家に伝わる麻織物の展示もあった。特別に許可された大麻を栽培とあるので、トチギシロのようなものを栽培しているのかもしれない。忌部というとつるぎ町の「ソラ」関係の伝承にも出てきたのでなんだか感慨深い。

植物としての愛や、染(すくも)に関する説明と乾燥させた藍が展示されていた。どうやら長く乾燥させ発酵させることで、あの色を出すらしい。

大谷焼という伝統的な焼き物があるようで、大きな甕を作るときは足でろくろを蹴りながら作るのだろうか?一度見てみたい光景だ。

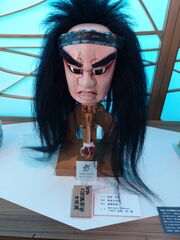

他にも人形浄瑠璃の人形の頭や、遊山箱という、遊山をするときに弁当や菓子を詰める箱の展示もあった。

阿波踊り会場もあり、壁に踊っている人が映像として出てくる面白い仕組みがあった。壁には深度カメラ(Depth Camera)と思われるものが埋め込まれていて、中々力が掛かっているなと感じた。以前仕事でDepth Cameraを使っていたこともあり、少々懐かしい気持ちにもなった。

阿波藍の未来双六というものもあり、阿波藍が暮らしに浸透していくという内容の展示になっていた。実際にプレイすることもでき、子供たちが楽しそうに遊んでいた。未来の藍染め師になる子もいるかもしれない。

他にもいくつかのデジタルアトラクションがあり、子供は楽しく遊べそうだと感じた。

出口付近にはやはり青染めがあった。

出場時に今回徳島ブースによる最大の目的だった「徳島県への招待状」を頂いた。なんと京阪神和から徳島県に500円で行けるお得なチケットだ。これを貰うときに間違えて「徳島県への挑戦状ください」と言ってしまい、受付の人のツボに入ったのか大爆笑されてしまった…wぜひ挑戦してくださいとのことなので、次回のマチアソビに行くときに使えたら使いたいものだ。

予算に達すると失効するほか、使えるのは窓口限定なので注意したい。

徳島ブースを出ると和歌山に人だかり、驚きの演武

徳島を出てすぐ横を見ると和歌山に人だかりが出来ており、覗いてみると太鼓群の演武が始まるところだった。会場の都合でボリュームは大分控えめだったが、まさかこんなのがあるとは思わなかったので、だいぶ驚いたし、これが見れただけで何もなかった和歌山は大満足に変わった。

演武が終わると太鼓を叩く体験も始まり、どうしても全力は無理なものの、ポコポコ叩くことが出来た。ポンポンが付いた撥と、付いてないただの木の棒の撥があり、場面によって使う撥が変わるのも面白かった。

また台座をよく見ると撥を収納できる筒が両側に二双あり、ただの台ではなく、収納機能も兼ね備えていることに驚いた。

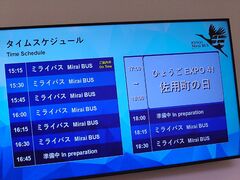

佐用町パビリオンだった兵庫

わが兵庫ブースに来ると未来バスというものの発車時刻表が表示されていた。どうやら兵庫ブースではシアター上映がコンテンツとなっており、これはその上映開始時間のようだ。

なぜか佐用町の主張が激しかった。

シアターへ向かう通路では佐用町と兵庫県のアピールが並んでいた。

書いてある通り兵庫には歴史的なルーツが多くあり、他にも日本サッカー発祥の地、日本マラソン発祥の地、近代登山発祥の地といわれている。

日本の縮図はWikipediaにも書かれている内容で、兵庫には神戸といった大都市(旧五大都市のひとつ)から、淡路島といった架橋された島、家島のような離島もあれば、県央~県北ののどかな田舎まで、幅広くあり、産業も農業や漁業、畜産業から重工業、医療まで広くあり、IT産業としてもmonotaROを擁するし、空港や港があり、私鉄やJR、新幹線もあり、温泉や観光地もそこそこあり、非常に多面的な県になっている。

世界一はちょっと謎だが、日本一も多く、日本最長の吊り橋である明石海峡大橋や、架橋された離島としては日本最大の淡路島があるほか、日本最短の国道があったり、ため池の数も日本一だったりする。産業では、手延べそうめんや、日本酒、酒米、養殖のりの生産量が日本一である。

交通についても新幹線駅を四つ有し、新神戸にはすべての新幹線が停車するほか、阪神間では地下鉄を含めた私鉄も多くあり、関西の基幹空港の一つ伊丹空港や、三宮から近い位置にある神戸空港、四国と九州を結びフェリーや、上海行のフェリーまでもが訪れる神戸港もあるし、都市高速や臨港道路、山を縦貫する有料トンネルなどもあるため、交通利便性も高いと言える。

通路には名産品の展示があり、三木金物や、淡路島の線香、丹波焼に、赤穂段通、灘の酒などが展示されていた。

酒米の生成度合いレベルに米粒を見れるのは中々ない機会かもしれない。

通路の天井にはコウノトリも見られた。

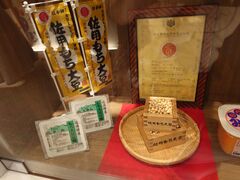

通路の奥では佐用町の展示もあった。佐用町推しが激しい。

とりあえず和紙は四国団扇のうちわに貼っとけばいいみたいな感じがあるのだろうか。このうちわも大分見慣れてきた。

作用では大豆が特産になっており、味噌や黄な粉、豆腐といった大豆製品が陳列されていた。

ひまわりも有名らしく、ひまわり油や、ひまわり油を使った手延べうどんも展示されていた。

壁からくるオール兵庫のアピールが凄い。

シアターはHY5.0という名の玉ねぎ型ロボのキャラクターがおり、HYが兵庫、5.0は兵庫県を構成する五つの律令国である淡路、播磨、但馬、丹波、摂津をああ和していることが一目でわかり、いいセンスだなと感じた。

内容は大まかには国産み、酒、金物、丹波焼、登り窯、コウノトリ、尼崎工業地帯と工業汚染と浄化、明石天文科学館、震災とルミナリエみたいなコンテンツだったと思うが、淡路成分が伝承なのに対して、他が史実だったため、どうにも淡路だけハブられているような感じがした。

全体的に軸がなく、何を伝えたいのかよくわからなかったという印象が強い。恐らく観光招致が目的だとは思うのだが、「尼崎工業地帯の工業汚染と、そこから立ち直った尼崎」みたいなシーンは観光要素が謎すぎて理解不能だった。尼崎城やあまろっくでも流していた方がよかったのでは感…。ルミナリエはまぁ判る。

コンテンツ的にも播磨と摂津に偏りが見られ、但馬はコウノトリ、丹波は丹波焼、淡路は国産みだけで流されているように感じたが、但馬なら浜坂温泉や香住のカニ、余部橋梁、氷ノ山やハチ北、城崎温泉。丹波なら竹田城、生野銀山、ケヤキの根橋、篠山城や丹波大納言小豆。淡路も渦潮や人形浄瑠璃や古墳などあると思うので、もしかしたら単に私が覚えていないだけかもしれないが、もうちょい観光に繋がる要素があってもよかったのではないかと思う。しかし淡路なんも浮かばんな…。瓦は手前に展示あったしな…。

ここのプロジェクターはパナソニック製だった。私は機材確認職人なのでついチェックしてしまう。

シアター出口にはアンケート装置があった。明らかにデータ取得を目的としており、あくまでアトラクションの一部になっていた滋賀県とは趣が違うのが面白く感じた。

兵庫県立美術館とやり取りできるどこでもドア的なものもあって面白かった。

漫画化の輩出地だった鳥取

鳥取ブースは入っていきなり障害者対応の充実が見えた。この車いすは是非乗ってみたいものだが、今回は時間の関係でパスした。いつか鳥取に行くことがあれば見てみたいものだ。

無限鳥取砂丘なるものがあり、面白そうだったが列が長く、時間の関係もありパスした。三宮から鳥取はスーパーはくとで一本なので、鳥取砂丘にはそのうち行ってみたいと思っている。

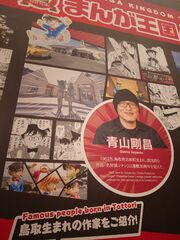

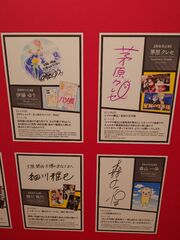

さてここからは漫画王国鳥取を名乗るエリアに入っていく。名探偵コナン、ゲゲゲの鬼太郎、あともう一人は…誰だ…?

孤独のグルメの人だった。孤独のグルメだろそこは!?と思わず思ってしまったが、よく見ると鳥取の風景とセットで展示されているように見えるので、鳥取の作品と言う事でプッシュされているのかもしれない。

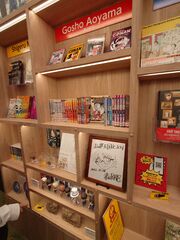

青山剛昌先生のコーナーには倉吉で作られている名探偵コナンのねんどろいどや、鳥取砂丘の砂を使ったレリーフ、実際のコミックなど、様々な展示があった。

水木しげる先生のコーナーにもコミックや鬼太郎のグッズがあった。こちらも鳥取砂丘の砂を使ったものがあり、焼き物の皿があるのは趣深いと感じた。

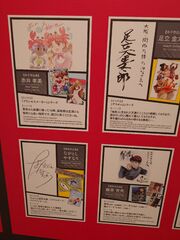

他にも鳥取県出身の漫画家の先生らからメッセージが寄せられており、プリンセスメーカーや、うちゅう人田中太郎といった作品も鳥取出身の作家のものだと知り、結構な衝撃を受けた。鳥取、マジで漫画王国だったよ…。しかもキャバクラを舞台にした作品までもが紹介対象になっていることに、鳥取県の気概というか、懐の深さを感じざるを得なかった。ジャンルを問わず、それが鳥取県出身者であれば紹介するのだなと。ちょっぴり感動してしまった。

他にも著名人などのサインも掲示されていて面白かった。

鳥取は三宮からだと2時間強で行け、徳島と大差ないどころか、巡礼で訪れた、つるぎ町や川崎市、山口市なんかよりよっぽど近いので、全然ありである。

鳥取砂丘とかにっこ館だけでも一日満喫できそうだし、わらべ館も興味がある。青山剛昌ふるさと館のある由良駅周辺は名探偵コナンに関するモニュメントなどが多くあるらしく、こちらも楽しそうだ。調べたところ、鳥取砂丘周辺はバスの本数が比較的多く、毎時一本はありそうなので、そこまで不自由しなさそうなのもいいところだ。

境港や米子にも水木しげる関連の展示や博物館があり、見る場所は多くありそうだ。

鳥取には、はわい温泉もあり、旅館組合のトップページが温泉むすめだったのもあり、隣接する東郷湖も魅力的そうなので、期待できそうだ。

和歌山で休憩しつつ、滋賀解放を待つ

和歌山ブースは椅子があり休憩に便利なので度々座りに来ているが、座っていたら柱モニタの説明を伺うことが出来た。

この7本の柱状モニタは和歌山の過去と現在、未来を表現してるそうだ。ただ芸術度が高すぎて私にはちょっと理解が追い付かなかった。

和歌山ブースから滋賀ブースが見れ、滋賀ブースは入場規制時の整列が出来ないため、休みつつ解放のタイミングを眺めるのにうってつけだった。

でっかい焼き物スクリーンと光蠢く滋賀

和歌山ブースから虎視眈々と滋賀ブースを眺めていたら解放されたので入ることにした。滋賀はブース前で整列できず上手くやり過ごすテクが必要で難易度が高い。

入ってまず目に入るのは、まん丸のスクリーン。普段はお風呂を焼いている職人が万博のためにろくろを回し特製した信楽焼スクリーンだという。どえらいサイズだ。今やこれだけのものを焼けるのは3人しかいないそうだ。

焼き物なのでよく見ると焼き物らしく、粘土の不純物が入っているのがわかる。

奥へ進むと230度くらいの円形スクリーンになっており、中央では様々な色に変化する球がリズミカルに揺れ動いていた。

一例としてはこんな感じだが、その時々によってだいぶ異なる色彩や動きをするので、実際に見ればより楽しめるだろう。

上映としては概ね琵琶湖に始まり、琵琶湖に終わるような感じで、琵琶湖の源流は本流117本あり、その支流は450本もあるが、出口は瀬田川一本のみであるとか、琵琶湖は500万人の水瓶だとか、琵琶湖には淀川水系固有種60種類が住んでいるとか、琵琶湖の鮎は栄養不足で小さく小鮎と言われているが、他のところに移すと普通サイズになるとか、びわ大ナマズはブラックバスさえ食べてしまう琵琶湖の主だとか、概ね琵琶湖博物館で見れるような内容だとは感じたが、光る珠の雅な動きもあり、中々に楽しめた。

他にも比叡山延暦寺、エリ漁、篠田の花火辺りはキーワードだなと感じた。

美し国の土産屋

恐竜展と言う事で興味がわかなかった福井以外を一通り回り切り、外に出ると美し国(三重)の土産屋が商売をしていたので入ってみることにした。

伊勢うどんや手裏剣クッキー、赤福といった、THE三重みたいな感じのラインアップだった。時刻は17時を少し回った頃だったが、赤福が売れ残っているのは驚いた。三ノ宮駅や京都駅だったら売り切れてる時間帯だと思う。

腹ごしらえへフードコートへ

関西館を満喫し、日本館までは、まだ余裕があったため、軽く腹ごしらえをしようと近くにあったフードコートに入ることにした。

見るものが尽きない道中

この万博という奴はどこを歩いても目を見張るものがあり、ちっとも飽きない。歩いているだけで楽しいのだ。

フードコートへの道中にはミストをだしながら走るBellabotらしき物体がいて、どうやって改造したのかや、涼しさに対する執念に対して少し感動してしまった。

フードコート前にはステージがあり、ハローキティが推しの子のアイドルなどを流しながらDJをしていて、ちょっと驚いた。DJコントローラーはPinoneer DJの製品が使われていた。

フードコートへ進入

いざフードコートへ。まずはほっかほっか亭と韓国系のお店、そして右手にはドラッグストアが見える。

入ってすぐ、左手にはスパイファミリー系の飲食店があって親子連れが喜びそうな感じだった。

聞いたこともないドラッグストア、アカカベ

反対側にはアカカベという薬局が展開されていた。調べたら大阪の地場チェーンらしいが聞いたこともない。大阪のドラッグストアチェーンといえばコクミン、キリン堂、ダイコクドラッグの印象だったが、私の辞書にアカカベも追加された(見かけないからすぐ忘れそう)

アカカベではしこたまセンスが売られていたが、意外と価格は良心的だった。別に万博の外でもこんなもんだろう。

店柄的には立ち食い点が主体だった内部

フードコートの中にはいろんなお店があったが、基本的には立ち食い可能なメニューを提供しているお店が多かったように思う。

ほっかほっか亭もスパムむすびの改造版みたいなものを弁当として開発していた。中々画期的なのでぜひ各種イベントにも出してほしい。

われらが神戸QBBも!

われらが神戸からはQBBも出店していて誇らしい気持ちになった。また、この記事を書いているときに気が付いたが、店員がダブルピースしててワロタw明らかカメラ目線だし完全に狙ってそう()しかし、観光地において、こういう気前がいい人がいると、こちらも楽しくなるのでうれしいものだ。

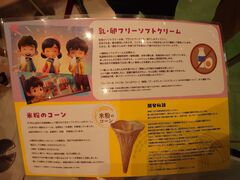

可愛らしいアイスクリームマシーンのあるNISSEIコーナー

まずは一番奥まで進みNISSEIのアイスクリームコーナーにやってきた。NISSEIというのはアイスクリームメーカーやアイスクリームコーンなどを供給するアイスクリーム大手企業で、アイスクリーム屋さんにはNISSEIの箱やキャラクター、ロゴがあしらわれていることも少なくない。地味に大阪の会社らしい。

プラントフリーソフトクリームかつ、自動ソフトクリームマシーンによる提供を体験することが出来るというので、万博らしい面白さがきちんとあるお店だった。

注文するとコーンが貰え、自分の番になるとマシーンの所定の位置にコーンをセットすると指定のフレーバーのアイスクリームが出てくるという仕掛けだ。スロットはフレーバーごとにあり、中にはこのマシーンでしか味わえないものもあるそうだ(マシーン体験なしで、普通の提供を受けられるフレーバーもある)

演出も凝っていて、コーンに3D映像をオーバーレイしているのは、さながらVRのようで、可愛らしいアニメーションや、ハートエフェクトが描写されていたりするのも可愛らしく、非常に和んだ。

アイスクリームは少し独特の風味だったが、全然ありだった。

スパムむすび風弁当を提供するほっかほっか亭

ほっかほっか亭ではワンサンド弁当と言って、スパムむすび風の弁当が提供されていた。

お客さんが多いのですごい勢いでストックを作っている。奥にはフライヤーや冷蔵庫などが見えるため、どうやらここで調理しているようだ。作り立てが食べられるのはありがたい。

隣にはおにぎり屋さんもあった。謎の高知推しが見えるが、砂糖で作った塩を作られている高知の方らしい?

目線をほっかほっか亭に戻すと、回転を上げるためにバシバシとストックが積まれていた。

私は軽食が欲しかったので唐揚げを買うことにした。からあげくんみたいなパッケージでその場で食べられるのがいい。レモンも大きく切られていて贅沢だが、意外と価格はお手頃(600円)だった。

フードコート前にあった無料水飲み場

万博会場で無料水飲み場を見つけるのはこれが三度目だったと思うが、これによって飲料水代を節約できるのは便利だった。

日本館へ向かう

腹ごしらえも済ませたので、今日の最終目的地、日本館へと向かう、その道中。

自販機に国産白桃エキス使用万博限定ペプシがあるのを見かけた。

まだ開館していないパビリオンがあった。大阪関西万博は常に現在進行形である。来る度に変わる姿を楽しめるのは皮肉抜きに目玉の一つといえるだろう。少なくとも私はそう思う。

アゼルバイジャンパビリオンの正面前あたりに空の広場というものがあり、丸太に浜松市と書いてあった。浜松市の木が使われていると言う事なのだろうか?

調べてみたところ浜松市による天竜材(FSC認証材)の展示らしい。浜松市で生産される木材によると、天竜材は浜松市で産出される木材のようだ。恐らく山と森に囲まれた天竜区辺りで取れるのだろう。

愉快な茶番と歴史と伝統と技術の無駄遣いの日本館

さて、しばらく歩いたところで朝に入り損ねた日本館に戻ってこれた。

自由入場者による地獄の行列

この行列を見た時、自由入場枠で来なくてよかったと、心の底から思った。可能であれば自由入場から離れている時間帯がよりよいだろう。私は館内でゆったり展示を眺めていたら、あとから入場してきたであろう自由入場者の怒涛の人波に襲われて資料観覧や写真撮影が困難になるシーンがあった。

余裕のある予約列

幸い予約列は空いていて助かった。

いよいよ入場

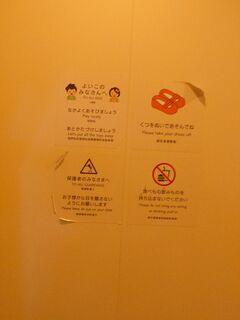

待望の日本館へ入ってゆく。地味に禁止事項が多い。他の国などのパビリオンでは見られなかった気がするので、日本の規律性や厳格性みたいなのが出ていてよい。

外周は日本建築をイメージしているのか、木の板が目立ち、モダンな和を感じさせるデザインだ。

通路を進んでいくとテーマを表示しているパネルが並んでいた。どうやら日本館では廃棄物と循環みたいなのがテーマになっているようだ。「3つの入口と3つの出口」、「どこから入る、どこから出るか」というメッセージがあるが、特にパビリオンの入口や出口を選べるわけではなく、これに関する説明もなかったと思うので、ポエムだと思う。

この木の溢れる佇まいがいい。この外観には意味合いがあり、館内の後半で説明される一つの構成要素にもなっている。

進んでいくと館内図が現れた。ごみからみずへ、みずから素材へというのはよくわからないが、循環型社会を表しているようだ。実際、中を進んでいっても私は理解することが出来なかったし、核となる部分は茶番によってマスクされていたため、きっと誰もわかっていない。深く考えず芸術かなんかだと思った方がよいだろう。ドラえもんやハローキティがいるのは日本のIPを強調したい感じなのだろう。

しかしシロッコファンのようなデザインだ。

音声ガイドもありQRコードをスキャンすると解説サイトが開く。

流れを知るPlantエリア

まずは最初の入口、Plantエリアだ。どのエリアも似たり寄ったりな作りのため、ここで日本館の基礎みたいなのを知ることが出来る。

入ってすぐの通路は脇に石が詰めてあったり、焼杉のような壁があったりで、和を意識した感じがした。

少し先には、ちいさないのちがささやくという詩的な文言がちりばめられていた。

次に現れたのは砂時計型のモニタだ。幻想的なイメージが流れていたが、これは各エリアのイメージになっているようで、各エリアの入口にそれぞれのテーマを流している砂時計モニターがあったと思う。

ここではおそらく水を表しているのだと思った。

ごみはいのちのはじまりだ。生ごみから電気を生み出し、その電気で排水を浄化し、きれいな水にしていくらしい。

このブースではベルトコンベアの上をごみのオブジェが流れており、その下で謎のマシーンが右往左往していた。このマシーンの走行パターンは完全に固定されており、固定ルートを走行する以外、特に何もしていなかった。日本館では、このように特に意味はないが、それっぽく見せる茶番のような展示が多くあり、奥に行くほど極まっていき、最後に茶番明かしがある。

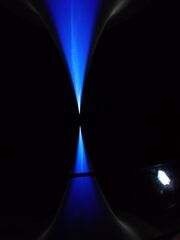

ほのかにぼんやりと光る通路をたどっていくと、発酵で発光中?というところに出てくる。

ここでは一定パターンでLEDオブジェが点滅を繰り返していた。先ほどバイオガスや微生物の仕事などとあったが、これ自体は普通の電力で点灯していると思われ、あくまでイメージだと感じた。

ライトの下には謎のタンクや配管があり、演出としては凝っているなと感じた。

次は日本館、ただいまお食事中

ここでは生分解性プラスチック容器が分解されていく様子を表したオブジェや、微生物の生きざまを表現したアニメーションの展示があった。

同じ部屋の中にはコウジカビの模型展示があった。先ほどの生分解性プラスチック容器といい、日本館は立体的に実物を造形し、このように展示する傾向があるようで、今後もこのようなものが出てくる。

部屋の中には休憩できる椅子が設置してあり、歩き疲れた脚には大変便利だった。

パッと見、畳なのか木なのか漆なのかよくわからない見かけだが、明らかにプラスチックだった。コンテンツの一つになってる生分解性なのかな?とも思ったが、特に説明はなく、この時点では判らなかった。

相変わらず演出用の謎の装置はある。

制御盤が気になったのでズームしてみると「サブ機械室演出制御装置」とあり、特に隠す気もなさそうだった。

中央の水場

未来を移すまっさらな水とあり、大きな池が現れる。

特に目を見張るものもなく、ここまでの流れ的に水道水か何かのような気はした。

雨が降っていても大丈夫なように屋根が設置されており、主張が薄く、中央の池に視線をフォーカスさせる作りなのはよいなと思った。

謎の大阪節が炸裂する火星の石コーナー

壁に火星の石が埋め込まれたコーナーがあり、係員が大阪節を炸裂させていた。

例えば石がハマってないとこ触ってる人に「そこ触っても何もないですよ〜エレベーターのボタンでも触っといてくださいね〜」とか、やたら触りまくってる人に「こんなん触ってもなんもないですからね。時間の無駄なんで他のパビリオン見てくださいね〜」とか言っており、めちゃくちゃ大阪感があるなと感じた。

このパネル自体は触るとつるつるしていて、石というよりエレベーターのボタンを撫でているという方が感覚的には近かった。一応むき出しにはなっているとのことだったので、ひょっとするとプラスチック感のある石なのかもしれないが、個人的にはプラスチックの中に封印している可能性を拭い去ることはできなかった。何故ならここまでずっと茶番だったので、ここが茶番であっても何ら不思議ないからだ。

火星の石塊も展示されていた。

茶番が加速するFarmエリアへ

さて、次の「いのち」は何になろう?と言う事で、ここから次のエリアに入っていく。

Plantエリアの冒頭にも書いたように砂時計型のモニタがここにもある。流れている映像は別のもので、たぶん藻を表している。

リレーはめぐる。姿を変えて

Plantエリアにあった微生物的な表現と、発酵で発光中を組み合わせたような表現だろうか?子供が喜びそうな区画だ。

進んでいくと日本館がごみの再生工場であると言う事を熱心に語りかける説明があった。通路には同一の内容を流す、複数のモニタがあり、ある程度の人数が来ても無理なく見れる設計になっていた。

微生物がごみを分解して資源に変えるのはかろうじて理解できなくもないが、CO2を資源に変える微生物というのはよくわからなかった。燃焼してCO2になるはずのものが微生物によって資源になると言う事を言いたいのだろうか?

ひとまず日本館は現時点では実用化されていないものの、微生物を使った資源再生の仕組みをアピールしたいようだ。

あれ藻 これ藻 それ藻 ハローキティ

あれ藻 これ藻 それ藻ということで、藻で何でも作れると言う事らしい。どうやらここからは微生物から藻に話がシフトしているようだ。

但しモニタには藻ではなく微生物とあった。

室内にはCO2でなに作ろう?とあり、二酸化炭素ボンベのようなものも置いてあった。

真贋のほどは定かではないが、CO2で作られた器なるものが置いてあった。これは「日本館、ただいまお食事中」に置いてあった器と同じものだろう。

部屋の奥には、またもや謎装置とライトの組み合わせがあった。

更に進んでいくとハローキティと藻のコラボレーションという、中々マニアックなものが展示されていた。ハローキティに凄まじいバリエーションがあるのは知っていたが、まさか藻になる日が来るとは…。

恐らくこれ目当てに来ている人がいるレベルの存在だろう。勿論、最後にあるグッズ売り場に行けば藻キティのグッズもあった。

様々な藻の説明。

藻になったキティちゃんのアニメーションまであった。

次は「個性いろいろ、藻類のフシギ」という部屋だった。

藻類が日本館の中を変えるという説明に変わった。

藻類がどれだけ優れているかの展示があった。

- 藻類が吸収するCO2は杉の14倍

- 藻類が生産できるオイルの量はひまわりの14倍

- 藻類が生産できるたんぱく質の量は大豆の36倍

- 同じ水の量で藻類が生み出すたんぱく質の量は牛肉の50倍

最後の二つは比較対象が異なるため、やや疑問に思った。同じ水の量で藻類が生み出すたんぱく質の量が牛肉の50倍だとして、それと大豆のたんぱく質の量を比べた時はどうなのだろう、とか。

次は、いのちみなぎる藻のカーテンという部屋に来た。

網目のようになった細いチューブの中を気泡入りの緑の水が流れており、藻が流れているように見せかけていた。

スタッフの案内によると、これはスピルリナ培養で、スピルリナは螺旋状をしているため、この名を持ち、タンパク質やアミノ酸が高いとのこと。また、このチューブはフォトバイオリアクターという装置だそうだ。

次は「お前が藻になるんだよ!」と言わんばかりのメッセージがあった。

おみやげに「循環」をどうぞとのことで、緑色の粉をたっぷり詰めた瓶が置いてあった。藻を詰めたものをモチーフにしているのだろう。

茶番の最終形態と、日本の伝統技術とその設計のFactoryエリア

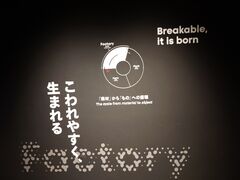

「こわれやすく生まれる」何を言っているかさっぱりわからないが、最後まで行くと理解できる内容になっている。結論を言うと疎結合であると言う事だ。

疎結合であれば分離しやすく、分離しやすいと言う事は「こわれやすい」。そして分離したものを再び組み合わせることで「生まれる」ということだと私は解釈した。具体的な事柄については後で触れるので、しばらくは茶番について紹介していく。

いつもの砂時計。今度は紫色だった。

次の部屋に入ると何やら実験施設のようなところに出てきた。どうやらここでは以前に見た変な椅子を作っているお芝居をしているようだった。

小型の自走マシーンは車輪の跡が付くほどに同じ場所を往復しており、ロボットアームも椅子の破片を掴んで右往左往するだけ、現場にいる人もそれらしい振りをするだけという、ここまでにあったそれっぽさの究極系、茶番がここにあった。

設定上は先ほどの流れからして、藻類を使って、あのへんな椅子を作っているのだろう。きっとスピルリナの力で作っているに違いない。

とはいえ、小道具はそれなりに本格的で、DENSOと書かれていたり、それっぽい制御マシーンには表示がされていたり、ノートパソコンで何かをしているようにも見えた。

時として何かをメモしたりもしていた。VSCodeらしきものが映っているのも興味深いが、明らかに何も開いていない。

手すりのあるガラス壁には機械音が表記されており、拘りの深さ、細かさを感じた。いったい何人が気付くのだろうか…。

日本の伝統的なアーキテクチャと技術の無駄遣い

ここでは日本の伝統技術で使われているアーキテクチャ、設計が柔らかさという軸で展示・紹介されていた。ここは展示物が多すぎるので気になったものを中心にピックアップしている。

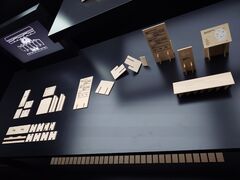

まずは木桶だ。木桶は複数の木の板で出来ており、そのうち一枚が壊れても交換できる。それが柔らかく作ることで長持ちすると言う事だった。これは疎結合の思想に通じるものがあり、感慨深くなった。

組み立て式のサッカーボールもあった。

次は和釘の展示があった。最後まで打ち込むために途中で曲がるというのが面白い。

しかもこれ、映像でなく実物を動かして見せている凄いギミックで技術の無駄遣いというか、そんな感じがする、非常に日本らしい展示だと感じた。

次は和裁で、一つの布を無駄なく使え、糸を抜けば布に戻すことが出来る柔らかさがアピールされていた。

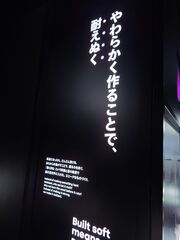

次は流れ橋、やわらかく作ることで吸収するコーナーだ。

資材がない時代に橋を架ける方法として、川の流れに耐えるのではなく、橋桁が流されることで橋にかかる負荷を軽減するという発想だ。

この展示も面白く、橋桁は映像なのだが、橋脚は模型が動いているのだ。こういうギミックの面白さや、技術の無駄遣いは、個人的にFactoryエリアの魅力だと感じた。

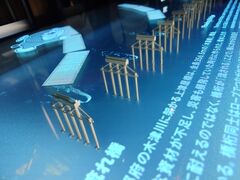

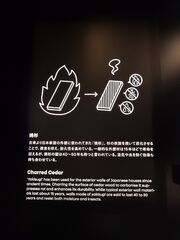

次はやわらかく作ることで耐え抜くコーナーとして、焼杉の展示があった。

杉の表面を焼き、炭化させることで腐食を抑え耐久性を高めているそうだ。一般的な外壁材が15年で寿命を迎えるところ、焼杉は40~50年も持つと言われており、湿気や虫を防ぐ効果もある万能材なのだとか。

次はやわらかく作ることで、受け継ぐコーナー。ここで紹介されているのは式年遷宮だ。式年遷宮といえばシステムのリプレースを揶揄する言葉としても印象深い。昨今のモダンシステムの開発に携わった人であれば、一度は聞いたことがあるのではなかろうか?

最後はやわらかく作ることで、日本館も次へ活かすというコーナー。種明かしコーナーでもある。この時点で写真撮影に時間をかけすぎて自由入場枠の人がどっと来たので写真を撮るタイミングに少々難儀した。一瞬ズレると人で埋まるくらいの盛況だったが、大半の人は人の流れに飲まれて、展示をほぼ見ていなかったと思う。

こちらでは日本館の外装や看板をはじめとし様々なものが分解可能だったり、容易に再資源化できる状態で作られていることが紹介されていた。

段ボール箱は綺麗に降りたため、自分自身で畳んだ状態を保持できる設計になっているほか、変な椅子もバラせるらしい。

各物品がどういう思想で作られ、どう再資源化できるかが説明されている。そしてここであのへんな椅子が藻で作られていないという衝撃の事実が告げられる(判っちゃいたが)

真なる藻の芸術

次は二度とみられない、はかなすぎる芸術という部屋に来た。展示場としてはここが最終区画だ。

今までは今後実用化されるであろう微生物や藻による資源の生産がテーマだったと思うが、ここにきてなんと、珪藻土という藻が作り上げた資源の実物を見ることが出来た。藻の可能性を感じるシーンだ。

場面としては珪藻土パネルを敷き詰めた円盤がくるくる回っていて、その上に独特の音をリズミカルに立てながら回っていた。なんてことはなくすごい地味な展示なのだが、個人的には美しく見え、ちょっと感動した。

グッズ売り場には様々なメーカーの品があり、IP物も多く、客でごった返しており、ここまで混んでいるパビリオンは他に見たことがなかったため、商いとしては良さげな感じに見えた。

出場するとすっかり夕刻に

一通り回って出てくると時刻は19:50、18:10くらいに入ったことを考えると一時間四十分もいたと言う事で、かなり満喫していたようだ。実際、こんなに長く滞在したパビリオンは過去になかった。関西館は日本館より長居したが、あそこは実質内部の府県コーナーが1パビリオン扱いの、複合パビリオンなので例外だ。

外にはバイオガスプラントなるものがあった。これまでがこれまでなので本物なのかどうか定かではないが、本物かもしれないし、そうでないかもしれない、そんな存在感だった。

日本館から出るまでの通路は長く、ハイタッチで触れ合う伝話というのもあった。関空と繋がっていてコミュニケーションできる仕組みだったが、兵庫館にあった兵庫県立美術館とやり取りできる奴とデジャヴを感じた。

夜なのでモニタには蚊のような虫が張り付いているように見える。

長い通路をぐるぐる回っていると凄い行列が見えた。これも自由入場枠だろうか?絶対に予約してくるべきだと感じた。

外へ向かうと何やら壮大な光景が見えた。ここはEXPOホール シャインハットといい、毎日19:30~19:50と、20:10~20:30に、その時期に応じたプロジェクションマッピング映像を流している場所らしい。

会場出口には警備ロボがいたが蚊まみれだった。明るいうえに温かいので集まっているのだろう、きっと。

日本館の感想

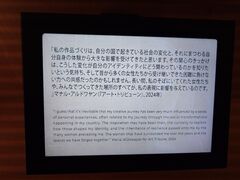

日本館の感想としては、正直テーマが迷走しすぎていてよくわからない部分が多かったものの、Factoryエリア最終盤にあった、日本の伝統技術の部分が非常に良かった。技術の無駄遣いもそうだが、疎結合を愛する私にとって、疎結合要素が多い展示は非常に楽しめた。それらに対してドラえもんのアニメーションによる解説動画もあって、これもよかった。そして最後の珪藻土アートもよかった。勿論、序盤の光の芸術は楽しめたし、中盤のハローキティも面白かった。

全体的にみると、これまでに訪れたパビリオンで最も充実しており、最も楽しめたパビリオンだった。

EXPOホール シャインハットのプロジェクションマッピング

会場の近くに寄ってみると丁度カウントダウンが始まっているところだった。ジャストタイミングだ。

僅か6分程度の間だったが、幻想的な作品を見ることが出来、とても充実した時間を過ごせた。

最後には前回見たOne World One Planetのドローンショーで閉められていたので、似たような性格のものなのかな?

帰る前の夕飯にワンハンドBENTO

時刻は20:42。終バスまでにどうにか間に合うか、どうかギリギリの中、とりあえず腹は収めていこうと言う事で、ほか弁のワンハンドBENTO、チキン南蛮を購入してその場でそそくさと食べた。サクサクの衣と御飯がマッチして、中々ありだったのでレギュラーメニューにあってほしい感じだ。

帰りのバスへ

時刻は21:06。バス乗り場の案内を見ると21:15以降のバスが表示されていた。近くでは「予約無しで乗れるのは夢洲行きと三宮行きだけでーす」という警備員の声が響いていた。

よく見ると22時便は(2台)とあり、何とかして積み残しを減らそうという神姫バスの心意気や企業努力が見て取れる。

バスターミナルには各社のバスが止まっていたが、立ち止まる時間が惜しかったので写真はブレ気味だ。

いよいよ三宮行きの神姫バス乗り場に到着した。すごい人の数だ。

着いてしばらくするとバスが出ていき、案内表示には「出発済」と出ていた。この手の案内は出発したら単に消すことが多いと思うので、なんか珍しいなと思った。2分ほどすると表示行が消えたので、タッチの差で間に合わなかった人向けの親切なお知らせという感じなのだろうか。

また、この段階で一台当たりの収容人数が、おおよそ二列強であることが分かった。私は五列目の前の辺りだったため21:45のバスには乗れるだろう、仮に乗れなくても確実に終バスには乗れるだろうという確信を持った。

時刻は21:21になり、21:30発のバスが来た。神姫バスは万博に全力をかけており、使えるバスは全部投入しているのか、明らかに場違いなバスが来ていて面白かった。君は淡路島用でしょw

このバスが発車して少しすると「22時のバスまで乗車定員に達しています」という自動音声が流れ始め、「ついに来たか…。どうにか間に合ってよかった…。」という気持ちになった。

atoaラッピングのハーバーライナーがターミナルに入ってくるのも見たが、乗るまでにこれが来ることはなかったので恐らく終バス用だろう。

先ほどの淡路島仕様ハーバーライナーが消え、発車案内は二行になり、確実に乗れるとはわかっていても緊張感が漂った。

時刻は21:41。余裕をもって乗車できた。前回バスに乗り損ね、トラブルに巻き込まれながらクソ遠い東ゲートに行き、長蛇の列を待ち、地下鉄に乗ったのと比べると存外楽だった。

バスは確実に座ることが出来、乗り換えも不要で、疲れのまま寝ていれば勝手に三宮についていた。

お土産

前回は割としこたま買った気がする(記事にはしていない)が、今回は大分控えめとなった。

Manga Arabiaで実際に刊行されている漫画を日本語訳した一巻を買ってきた。+10とあるのはマンガアラビアキッズということもあり、対象年齢が十歳以上と言う事だろうか?

想定は凝っており、エンボス印刷がされていてゴージャスだった。石油パワーを感じる。

なお価格が一冊1920円もするため、漫画単行本としてみるとかなり高額だ。しかし販売部数を考えた場合、翻訳や印刷製本などの費用を考えれば安いだろう。

本の重みのせいか紙袋は底が破れていた。

全体を通して

まず万博攻略という意味では無対策で訪れた前回と比べるとかなりスムーズに回れ、良かったと思う。幾らかのトラブルはあったものの前回と比べると知れている。

充実度では前回以上に高く、見たいパビリオンをすべて見れたので非常に満足いく結果となった。

サウジアラビア館は完全に予想外の内容で、社会の変容や、それに伴う女性の自由化、NEOM計画といった今まで知らなかったサウジの一面を知れたことは非常に大きい。Manga Arabiaは個人的にかなりの衝撃があった。中東でも日本の漫画やアニメが人気という話は見聞としては持っていたものの、現地で作られ、それが流通しているのは驚きだった。

これは日本がどれだけ国内向けの文化を保ち続けられるかというのは一つの挑戦になるだろう。何故なら昨今の中国や韓国によるオタク産業の隆盛や、ドキドキ文芸部といった欧米発のコンテンツの人気を長らく見ていると、日本が相対的に弱体化しているような気がするからだ。

関西館も徳島の藍や阿波踊りを中心としたやたら主張が強く、無駄にハイテクな展示は興味深かったし、なんといっても徳島まで500円で行けちゃう切符は強すぎるだろう。エリアが京阪神和に閉じていることも、万博客の需要をよく見ていると思う。いや、全国津々浦々のバス会社と契約していられないとか、予算の都合とか、現実的な話もあるだろうが。

鳥取は想像以上に漫画王国で、文化に寛容なことも印象的だった。他にも京都館で生糸に触れたり、三重の忍者屋敷型展示、和歌山の和太鼓を使った演武、滋賀の巨大な信楽焼スクリーンの展示もよかった。兵庫も兵庫五国を全面的に押し出し、各国のことを紹介しているのは良かったと思うが、各地の微妙な紹介と阪神地域は負の歴史紹介が強く、これといった軸を感じられず、どうにもインパクトが薄かったように思う。

日本館は茶番とIPと技術の無駄遣いの印象が強かったが、伝統技術の文脈で「やわらかさ」を強調し、疎結合的な文脈に繋がる部分は個人的に面白いと感じたし、あからさまな茶番部分にも茶番なのかガチなのか境界が微妙にあやふやな部分があり、解釈の余地を残す部分は面白かった。ドラえもんやキティちゃんといったIPを前面に押し出し、ファン層を掴むのも、日本らしく面白いと感じた。特に歴史技術でのドラえもんを使った解説動画は分かりやすく、好感が持てた。

初手で行き損ねた日本館だったが、どうにか入れて良かったし、なんだかんだ結果的に時間配分としても丁度良くなった上に、展示内容はこれまでの全パビリオンの中でも個人的には断トツで好きになれたので、本当にここに来れてよかった。

そして今回も中々の長大記事になってしまった。前回は22,724文字書いたようだが、今回は執筆時点で30,127文字と言う事で、前回を超える文字数になった。前回の記事には番外編など、調節関係ないコンテンツもあると考えるとすさまじい文章量だ。

他にも面白そうなパビリオンはあるものの、時間や予算の都合もあるため、一旦今回で最後にしようと思う。通期パスも買ってないし、ちょっと今年お金使いすぎなので…。

今回も前回同様、いやそれ以上に満喫できたので、非常に良かった。伊勢海老を食べられたのも貴重な経験となったし、行きも帰りもバスで行けたのは良かった。少なくとも7月5日時点では現実的な時間で乗車できたのは良い体験になった。

参考までに今回は万博開幕から84日目で関係者を含めた来場者は約14万4000人、一般来場者は12万8000人だったそうだ。

投稿日:

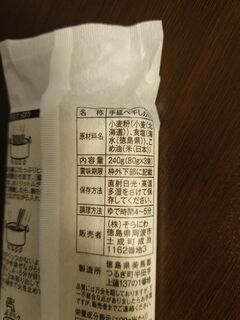

20分程度で作れるお手軽レシピ。徳島の郷土料理。そば米はほろほろして、味染みもよく、雑穀とは思えないほど美味しい。

材料

二杯半分くらい。夕飯に作って、余りを翌日食べることもできる。

| 材料 | 分量 |

|---|---|

| 人参 | 20g |

| 鳴門金時 | 20g |

| ごぼうささがき | 20g |

| 玉ねぎ | 50g |

| しいたけ | 1本 |

| 鶏もも肉 | 50g |

| そば米 | 40ml |

| 水 | 500ml |

| ヒガシマルうどんスープ | 1袋 |

参考までに国産のそば米が欲しい場合、徳島駅の地下や、貞光ゆうゆう館で買うことが出来る。調べたら兵庫県産そば米もあるらしいので、機会があれば手に入れてみたいが、このサイトのものは脱穀されていないように見えるため、そのままでは微妙そうだ。

調理方法

備考

そば米は普通洗うらしいが面倒なので洗っていない。また人参や鳴門金時も皮付きのままである。

投稿日:

去年の末に漆器を買ったわけだが、また買った。

今回は汁椀とお盆で、川口屋漆器店さんの工房に伺い、買わせていただいた。

汁椀

汁椀は側面に細かな筋目が沢山入っており、ちょっとした高級感がある。外側は象谷塗という真菰の粉を漆の上に撒きて仕上げる香川漆芸の技法が使われていてマットな仕上がりになっているが、内側はすり漆塗になっており、木地が透けて見えるのが特徴だ。

木の密度が高いのか、薄いのにずっしりしており、硬い感じがする。特に高台は薄いのに、とても頑丈そうだ。

素材としては国産のミズメザクラを使ったものと伺った。

前回買った汁椀の現状

前回も汁椀を買ったので、本当は二個もいらないはずだった。

しかしわずか半年でここまで漆が剥げてくると何とも言えない。しかし色合いや生地の見た目はこちらの方が好きなので、今回買った汁椀がどれほど摩耗していくのかを見つつ、古い椀も残しておこうと思う。

もし新しい椀も同様に摩耗するのであれば、そういうものだと割り切れるからだ。

とはいえ、新しい椀は12,000円ほどし、2.4倍ほどするため耐久性には期待したいところである。

参考までに同時期に買った箸は目立った摩耗が見られないので、工房によって耐久性の差があるのではないかと感じている。当たり前だが汁椀より箸の方が使用頻度は遥かに高い。

旧椀と同じ販売元のスプーンも摩耗が顕著なので、そうだと考えている。ちなみにこのスプーンは500円くらいで、非常に安く若干心配になった記憶がある。

上のスプーンと同じ日に買ったミニスプーンは摩耗がほとんど見られないが、これも確か旧椀と上のスプーンとは別の工房の製品だったと思う。こちらは1,000円ほどした記憶がある。

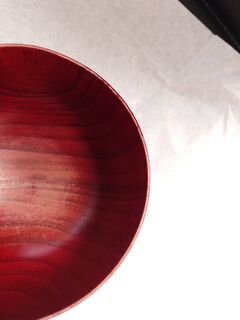

汁椀の新旧比較

一見すると今回買った椀の方が大きく見えるが、これは口縁(飲み口)が反っているためであり、容量的にはほぼ同じだ。

測ってみたところ新椀が360ml、旧椀が350mlだった。

お盆

お盆は独特の表面になっており、裏面にも柄ある。これは木地に鑿を打ち表情を作っていると伺った。これを作れる木地職人はもう2人ほどしか残っていないそうで、後継者もおらず、手間がかかるため、貴重だそうだ。全面がすり漆塗になっており、木地がよく見えるが、鑿の入れ方や生地の密度の差によって、濃淡が現れているのが美しい。

盆としては厚みと大きさの割に軽く、持ちやすい。素材としては国産のトチノキを使ったものだそうだ。こちらも価格は12,000円ほどだったかと思う。

盆を買った理由としてはランチョンマットが欲しかったというところがある。そんなの100均のでも良さそうだが、100均のは使い捨てや布や竹ひご製など取り回しがイマイチよくなさそうで避けていた。

個人的にランチョンマットに求めるものはパッと水洗いして干せば乾くとか、ゴミ箱にクズを叩き落としたら終わりくらいのがよかった。なら安いお盆でいいじゃんと思うじゃん?

最近のお盆は滑らないのがウリになっていて、盆の上でトーストを食べたかすを落とそうとしても落ちないとか、板を組み合わせてる関係で目詰まりするとか微妙だったのだ。

だからと言って12,000円もする漆器の盆は行き過ぎでは?とは思わなくもないが、こういうのが家に一個でもあると風情があるじゃないか、というので買ったのである。

しかしトチノキというと、ツルギスタ巡礼で見てきたばかりなので、なんだか感慨深いものがある。

その他

店内には飯椀もあり、こちらは汁椀より厚みがあり、高台も太く高かったが、その体積の割に軽いことに驚いた。その軽い飯椀は国産のホオノキを使っていると聞き、基本的に木の密度で重さが変わるとのことだった。ホオノキは木目も美しく、正直どちらにするか悩んだが、口縁が反っている方が飲みやすくてオススメという言葉に押されて、今回のミズメザクラのものにした。

結果として、既存の汁椀と体感重量に差がなかったので良かった。

旅路

さて四国といえば先週、つるぎ町に行くために来たばかりだが、今週もまた四国に行くはめになってしまったため簡単に旅路を書く。

旅の始まりは三宮バスターミナルから

今回もフェリーで行くため、三宮バスターミナルから始まる。フェリーで行く理由は単純で圧倒的な安さによる。

往復で取ってもバスの片道程度で行けるので非常に安い。因みに新幹線を使っていこうとすると4倍ほどする。つまりフェリー往復=バス片道、バス往復=鉄道片道という具合だ。

バスは安くない上に疲れる上、満員が多く乗りづらいため、選択肢としては微妙だ。

またもや新船あおい

乗船したのはまたもや新船あおい。先週は事故でドック入りしていたりつりん2がドック開けして正常ダイヤに戻ったため、二連続で乗ることになった。

向かいには宮崎カーフェリーの「フェリーろっこう」もいた。あおいと比べるとかなりデカい。

朝便は積み荷も車も少なかった。

意外と快適だった自由席

自由席に期待はしていなかったが、雑魚寝席があり、これが意外と快適だった。もう個室取らなくてもいいかもしれないと思った。

畳は折目邸で見た和紙畳とよく似たものが使われていた。

荷物置き場もあり、簡単な鍵もあるためセキュリティも多少はあった。

靴を脱ぎ履きするための椅子があるのも便利だと感じた。

キッズルーム

船内を歩いていると小さなお友達が描かれたピクトグラムがあった。

中には児童向けのプレイルームがあり、遊べるようになっているようだった。

アダルトルーム(ゲーセン)

大きなお友達向けの部屋もあった。こっちにはそういうピクトグラムはなかったと思う。

切符や耳栓をガチャガチャで売るという面白い光景も見られた。確かに自販機の設置コストを考えると安価な選択だ。

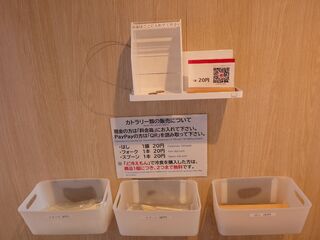

ただ、カラトリーは無人販売方式だったため、耳栓もこの方式でいいのでは…?とか思ったりはしたw

風光明媚な離岸風景

出航し、神戸の町並みと山を背景に見れる光景はとても見晴らしがよかった。これは夜行便では見れない景色だ。

海を切り、白波が立つ光景も見れた。

須磨の山肌に並ぶマンションと山の向こうに見えるタワマン

須磨の辺りに来ると山肌に張り付くようにマンションが叢生しており、山の向こうにはUR高倉台団地の一号棟と二号棟と思われるタワーマンションが見えた。

船上デッキと明石海峡大橋

船上デッキは消しを眺めるにちょうどいい場所で、更に瀬戸芸で作られたであろう作品の展示や、緑の広場もあり、充実していた。

オリーブの植木もあったが、今は植わっていないようだった。

明石海峡大橋をくぐることもでき、中々壮観な景色を見ることが出来た。夜行フェリーだと見れない光景なので貴重だ。

淡路島をまじかに見れたり、本州側も遠景出来たり、中々いいビュースポットだった。

橋をくぐると明石丸と書かれた釣り船もいた。

デッキ上にあったドコモの基地局

船の上で安定して通信できるようにするためなのか、ドコモの基地局らしきものがあった。他のキャリアのものは見当たらなかったが、やはりこういうカバー範囲の広さはドコモの強みだなと思った。

かつて2023年9月22日に、りつりん2に乗った時より、圏外が少なく、電波も安定しているように感じた。

一面の海原と小豆島

船はしばらく一面の海原を進んでいたが、しばらくすると何かの陸地が、ぼんやりと見えてきた。

船が近づくにつれ、陸地はみるみる明瞭となり、小豆島が現れた。

島の周辺にはプレジャーボートがぽつぽつ見られた。

島は意外と建物が多く、栄えてそうだった。

小さな属島にはペンションのようなものが見えた。

船はみるみる小豆島に接近し、街並みがよく見えた。新築も目立ち、活気がある。

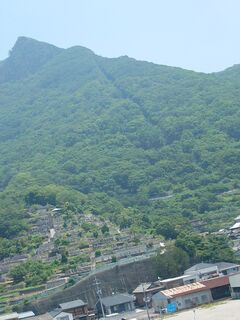

山に縦筋のように張っている割れ目が気になる。少し調べた範囲では判らなかったが、少なくとも沢や登山道ではなさそうだ。

小豆島に接岸

時刻は11:28、小豆島に接岸した。

割れ目をズームしてみると電柱と電線が通っているように見えるので、その割れ目なのかもしれない。山上に最短経路で配電する電気の道なのだろう。

港側には何やらモンスターがいた。きっとあおいの上にいる猫と同じ、瀬戸芸のやつだろう。

ここからは主張の強い佃煮工場や、廃ホテルらしきものも見えた。Google Mapsで調べた感じ廃ホテルは寒霞渓荘というらしい。

下船客が多く、小豆島が人気の観光地であることを認識できた。

フェリーへのコンテナの扱いはなく、橋が下りることはなかったが、数台のトラックの乗降は見られた。

時間が時間なので乗船客はそんなに多くなかった。

小豆島から離岸し、軽食を摂る

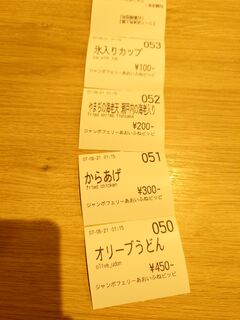

下船後何かを食べる余裕がないことを思い出し、ここで昼食を兼ねた朝食を摂ることにした。

この時間帯はうどんの提供がないらしく、瀬戸内レモン味のチキンナゲットと単なるからあげ棒、オリーブポップコーンを頂いた。

オリーブポップコーンは独特の風味があってよかった。神戸の映画館でも売ってほしい。

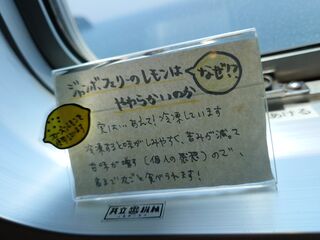

窓際にあったPOPを見ると、ジャンボフェリーのレモンは冷凍しているので種まで食べられるらしい。健康的かもしれない。

POPの下にはudon-eatersなる謎の単語が書かれていた。

新たなる陸地、四国

何やらぼんやりと陸地が見えてきた。

陸地は徐々に姿を顕現し、香川のどっかであることが見て取れた。四国本島である。

しばらくすると高松っぽい景色が見えてきた。

高松着

まさか二週連続でここに来る羽目になるとは思わなかった。時刻は12:57、真昼間なので夜行便が着く早朝と違って明るい。

この時、送迎バスが見えないことに軽く違和感を覚えた。13:15にバスが来るというアナウンスが聞こたが、バスは一台しか来ず、積み残しが発生。次便は13:50と言う事で、時間が間に合わずタクシーに頼る羽目になってしまった。せめて志度線と長尾線がまともに接続してくれていれば…。

川口屋漆器店

時刻は14:09、来店予約より1時間も早く着いてしまったが、送迎バスと琴電を使うと想定より30分以上遅れることがわかっていたため、遅れるよりはマシだった。

着くとそこは、THE 家だった。入っていいのかわからないが、店の矢印ついてるし大丈夫だろうと高をくくり、息を吸うように中に入った。

鍵は開いており、家の中にも工房こっち、みたいな矢印があったので多分問題なかった。

誰もいない無人の店舗で品定めをしているとお店の人がやってきて色々お話を伺うことが出来た。

昔は旅館や料理店からの要望を聞き、それを作り問屋に卸していれば商売になったこと、座敷机の需要が強く、これがかなりの収益源だったこと、畳が無くなり、座敷机の需要も消え、食器は洋食器になり、最近は苦しいこと。問屋に卸しているだけでは成り立たず、地方巡礼が必要なこと、それさえも最近は陶器に押され厳しくなっていることなど。

伝統工芸を取り巻く環境は厳しく、ウレタン塗装や、漆器としての基準を最低限満たす安価な紛い物が増えていること、江戸切子のようなものも海外で安価に作られたものが出回っていること。

そもそも近代化の影響で伝統工芸品の需要そのものがないこと、何より作り手も使っていないので理解できると言う事。これは例えば伝統工芸人が伝統的な和服を着ているかといえば着ていないとか、そういった話。ユニクロのTシャツ着てるよねとか。

高齢化に伴い、前述のように木地を作る人や鑿を打つ人は減ってゆき、中々従前のようにはいかず、新しい道を模索するしかない中で、三代目がカラフルな漆器を使って洋食器に対抗しようとしている、生活する中で普通に扱える漆器を作る取り組み、代々続いてきた屋号を87.5みたいなのにされたりしたが、意外と話の掴みとして悪くないなど、興味深い話も色々と聞かせていただいた。

ちなみに塗師は多くいるらしく、これは石川と香川に無料で塗師を目指せる学校があることが大きいという。香川では毎年10人程度の塗師が誕生しているが、職人になっても食えないし、組合からの依頼をこなそうとすると専業にならざるを得ないため、大半は趣味でやっていると聞いた。

神戸からわざわざ来てくれたのだからと言って勉強して頂いたり、帰りは駅まで送迎して頂けるなど、休日なのに無理を言って開けて貰ったにもかかわらず、非常にありがたい配慮もいただき、大変いい思いが出来た。

他にも、もし漆器が痛んだ場合、物を送ってもらえれば見積もりののち、修理もしていただけるとのことで、出来るだけ長く使えるような配慮も嬉しかった。

ことでんの長尾駅

本来であれば往路はここから川口屋漆器店まで歩き、帰路も川口屋漆器店から歩くはずだったが、行きはそもそもタクシーで通過したし、帰りも送って頂いたため、結局歩くことはなかった駅。

終点の駅にしては小さいなと思ったが、駅舎は立派だった。

駅前はさびれていたが、四国八十八箇所の八十七番札所、長尾寺が近くにあった。この八十七番札所と八十八番札所の間にあるので川口屋漆器店は87.5というブランド名になっている。

駅には観光案内があった。87番札所と88番札所も描かれている。

ことでんでは全国共通ICカードを使うことが出来、便利である。当然SF扱いだが、PiTaPaも使えた。

券売機は更新する予算がないようで、そのうち無くなりそうな気配すら感じる。

列車本数は多くはなく、乗り継ぎを考えると少々ばかり制約を受けるのを感じた。とはいえ毎時2.5本あることを考えれば十分贅沢で、実用的である。

ホームにも名所案内があり、距離の単位表記が昭和レトロであった。

駅に入ると丁度列車がやってきたので乗車する。長尾ではそこまで乗っていなかったが、水田辺りで大量に乗ってきて、着席率は八割ほどまで増えた。

乗車口の戸が伊予鉄や徳島線同様、片開きであることや、連結部の貫通扉が伊予鉄同様存在せず、貫通孔の間口が広いことも興味深かった。

瓦町で下車

瓦町はさながら都会のターミナル駅である。松山における松山市駅というと大げさだが、そんな感じはする。

但し松山と違い高松はJRの需要も多いので、観光客を運んでくるだけのJR松山とは事情がだいぶ異なる。

JR高松は通学通勤需要があり、琴電瓦町は地域輸送の需要があるが、JR松山は観光需要しかなく、伊予鉄市駅は地元民の鉄道利用のほぼすべてといえる程度には需要があるだろう。

なんだか可愛らしいイラストの広告があったので撮影した。

祭事スペースではうちなーフェアが開かれていたので、三宮のわしたショップに売ってないようなものを幾つか買った。

IruCaの申し込みカウンターには毎日駅員が真心を込めてめくってそうなカレンダーがあった。こういうのがあるのはとても良い。

飯屋探しに商店街へ繰り出す

時刻は18:00、いい時間なので晩飯屋を探す。

これからアーケード街マンションにでもなりそうな空き地には青鬼の柵があった。松山はみきゃんだったが、高松は青鬼なのだろうか?すると徳島はスダチくんかなぁ…?

歩いていると徳島県のご当地VTuber、蒼藍アオのコラボカフェがあった。香川出張…?

しかしまさかこんなところで徳島との出会いがあるとは、今年は徳島と縁があるなと思った。

うどん屋は長蛇の列ができていたため、本格握りずしなのに59円から食べられるという怪しい寿司屋に入ることにした。

晩御飯、本格にぎり や台ずし

本格とは思い難い凄いハンマープライスだ。

店に入ると実際に人間が寿司を握っており、すしマシーンの姿はなかった。

しかも給与待遇もいいらしい。恐ろしい店…!

食べ物はどれもおいしくサイコーだった。

瓦町に戻る

食ったのでフェリーの時間まで休憩するため瓦町へ戻る。

先ほどの飯屋が入っているビルにソレイユという映画館があることを発見した。

名画座とロードショーが同居していることが興味深い。

商店街に戻ると古墳シスターズというだいぶファンキーな垂れ幕がぶら下がっていた。左から二人目が近所の八百屋の人に激似である。きっと神戸の八百屋から瓦町までライブに行ってるに違いない(それはない)

調べてみると古墳シスターズはバンドらしい。パンクバンドで、最初のころは音楽が出来なかったので奇声をあげたり全裸になったりしていたのだとか。ホームページの写真がすでにファンク。

土讃線と土讃戦をかけている?

そして瓦町に戻ってきた。

ここが新宿歌舞伎町ですと言えば信じてくれそうな人がいるくらい渋滞していて都会に見えてくる。ちなみに私は歌舞伎町に行ったことがないため、完全にいい加減なイメージだ。

瓦町駅に戻ると謎の展示があった。ガンダムに雪印、ケロロ軍曹にCCさくら、あのちゃん。びっくりするくらい何ら脈絡のない謎の展示があった。

STU48ではなく乃木坂を採用する百十四銀行を三度見くらいした。

最近は少子化で文化祭も県合同になってしまったのか…と思ったら、調べたところ文化祭の大会のようなものがあり、優勝すると東京に出られるみたいなのがあるようだ。

高松駅へ移動

高松築港、本日の最終電車ですに乗車しに向かう。フェリーバスに合わせてもうちょい後ろにあってくれると嬉しかったが、言っても仕方ない。

ホームに向かう途中で、琴電ではアクロバティックな遮断機くぐりが行われているのだなと眺めていた。

そして終電がやってきた。ワンマンだが瓦町からは車掌が乗っていた。

高松築港に着き、券売機を見るとこちらは新500円と新札に対応しているようだった。そういえば瓦町もしていた気がする。長尾が非対応だったのは利用者数の差だろうか。

築港から高松駅に向かう途中でまたもや徳島と出会ってしまう。

うどん県へようこそ!

夜の高松駅

潮の香りがするなと思ったら、海水を引き込んでいる池があった。

駅前では若い女性らがはしゃぎまくっており、高松感を感じた。

高松駅は終電を終え、すべて終わっているように見えたが、しばらくすると続々と列車が到着し、ぞろぞろと人が下りてきたので少し驚いた。

デジタルサイネージにデイパークがいて、こんなところでも徳島を感じた。

夜の高松駅前。

しばらく待っているとジャンボフェリーのバスがやってきた。

神戸行きジャンボフェリー

地味に高松から神戸にフェリーで戻るのは初めてだったのでワクワクした。

夜の高松東港

薄暗い中に光る灯たちが中々いい雰囲気を醸し出している。

帰りのフェリー

さぬきレモンうどんを頼んでみて、レモン食べチャレンジをした結果、確かに種も川も全部食べれるが、すっぱくて結構厳しかった。サクレみたいに冷えてないとダイレクトに来るので厳しい…。

グッズ売り場にはうどん持ち込み禁止マグネットがあり、これは中々わかってるデザインだなと感心した。

寝台が取れなかったので雑魚寝スペースを取ったが中々よかったので次回もまた利用するかもしれない。

見知らぬ人が私の席(寝床?畳?)で寝ていたが、他が空いていたため、船員に確認して他のところを使わせてもらうことにした。相手方は場所を間違えていたらしい。

三宮港に戻ってきた

いい朝焼けが見れた。まさか普段住んでいる場所でこんな景色が見れるとは…。

高松の風景との落差で、見慣れた景色のはずなのに、いきなり都会に来たような感覚に襲われた。

お土産

先週乗ったばかりなので沖縄土産が中心になるという摩訶不思議な結果となった。

しかし沖縄そばにも手延があるのは興味深い。わしたショップでみたことないぞ…。

まとめ

ひとまず漆器購入については、このくらいにしておいておいおい様子を見ていきたい。汁椀が二つあっても困ることはないし、今後何かがあっても買うようなことはもうないだろう。

しかしやはり、こういう一点物は通販でなく現物を見れた方がよい。手触りや色合い、木目などを比べて買うのは実際に見ないと出来ないことだ。

また今回の旅では瓦町で安くて美味い店を見つけられたことや、ジャンボフェリーの雑魚寝が予想以上に快適だったことなど、発見もあり、旅としてもいいものだった。

そして香川に来たはずなのに、妙に徳島との出会いがある旅だった。香川には何度か来ているが、観光目当てで来たことがないため、いずれ香川観光もしたいなぁ、と思うのであった。

投稿日:

去る6月21日に、マチアソビに行ってきたで紹介したツルギスタの聖地巡礼をしてきたのでその記録。

時間と予算の制約のため、行程がかなり強行になっている。

- 大まかな旅の流れ

- 移動手段と行動予定

- 初日

- 旅の始まり

- 三宮フェリーターミナル

- 新船あおい

- 高松東港に到着

- 高松駅に到着

- 特急しまんと

- 木造住宅が広がる坂出駅前

- 商店街が見える丸亀駅前

- 四国団扇

- 役場が真横にある多度津駅

- 琴平駅に到着

- 阿波池田行き普通に乗車

- 田舎の風景

- 黒川駅

- 列車運行モニタがスマホ

- 巨木のある讃岐財田駅

- ひたすら山

- 坪尻駅?

- 幻想的なトンネルを抜ける

- トンネルを抜けると意外と都会だった

- 徳島県入り

- 佃駅で下車

- 徳島行き普通に乗車

- 山の上の集落

- 吉野川

- つるぎ町入り

- 貞光駅に到着

- ツルギスタGPSスポット巡り

- 貞光川沈下橋からの山上集落の眺め

- 桜堂のひょうたん桜への道中から見る景観

- 樹そのものを見逃してしまった桜堂のひょうたん桜

- 望郷乃丘からの幻想的な眺望

- 自然あふれる移動中の光景と貞光川の眺望

- 写真を撮っていなかった剣山木綿麻温泉

- 立派な東福寺の山門と、貞光の眺望

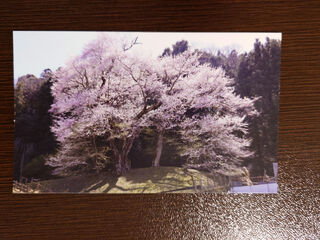

- 桜が咲いてなくとも見ごたえのあった吉良のエドヒガン

- 風光明媚な移動風景

- 毘沙門の瀧からの名水

- 一宇の巨樹王国看板

- つるぎ町の観光看板

- 澄んだ渓流の貞光川と迫力のある瀑布、土釜

- 展望所に行き忘れた鳴滝

- 世界農業遺産「にし阿波の傾斜農耕システム」そばの花咲く猿飼観光農園

- 高越大権現 一宇岩戸分霊所

- つるぎの宿 岩戸にて昼食とクーポン消費

- 赤松集落展望台

- 旧一宇中学校

- キノの元になった、赤羽根大師の大エノキ

- 山の中にあった陰・白山神社のモミ

- 伝説級の秘境へ向かう十家モノレール乗り場へ

- あじさいが咲き乱れているはずだった久藪あじさい畑

- あじさい畑の中にある天日のエドヒガン

- 難所だった地蔵森のカゴノキ

- GPSスポットが良心的な奥大野のアカマツ

- 移動中の渓流

- GPS取得が鬼門だった葛籠のヒノキ

- 天岩戸神社への道中

- 森の中の天岩戸神社

- 平原に佇む桑平堂のスギと、かつての暮らし

- 桑平のトチ

- スポット最高峰への道中

- 雌池と雄池のある夫婦池と店の廃墟

- 最終目的地にして最高峰、ラ・フォーレつるぎ山

- 寝ながら下山

- 本日の終着地、折目邸 遊懐へ

- 豪勢な旅館、折目邸 遊懐

- 二日目

- 旅のまとめ

- 次回、半田エリアの巡礼見積もり

大まかな旅の流れ

今回の旅は徳島県つるぎ町に一泊二日の日程で赴き、次の行程を踏む内容だ。

初日は貞光川流域のGPSスポットを31箇所を巡り、追加で付近の観光地を幾つか巡り、貞光に一泊。

二日目は貞光中心部をメインに軽く観光し、徳島市に移動してからアスティとくしまでツルギスタ展を観覧。

移動手段と行動予定

私は車を持っていないため大まかな公共交通機関を利用し、現地の細かい移動にはタクシーを利用する。

各日の予定としては以下の感じだ。予定なので実際の行動結果とは一部に異なる部分もある。

初日

貞光に到着してからはタクシーでGPSスポットを巡り、最終的に宿泊地である折目邸 遊懐に向かう。一番最後に貞光ゆうゆう館で買い物をする予定だが、時間が押している場合は翌日に順延する。

| 出発地(時刻) | 到着地(時刻) | 移動手段 |

|---|---|---|

| 三宮港(01:00) | 高松港(05:15) | フェリー |

| 高松駅(06:04) | 琴平駅(06:39) | JR四国 土讃線 特急 |

| 琴平駅(06:58) | 佃駅(07:42) | JR四国 土讃線 普通 |

| 佃駅(07:58) | 貞光駅(08:28) | JR四国 徳島線 普通 |

| 貞光駅(08:29) | 折目邸 遊懐(19:00) | タクシー |

GPSスポットの範囲が極めて広く、タクシーでスポットを回るという部分が軽く狂気に染まっているが、細かいことは気にしてはならない。

当日タクシー会社にこれを告げるのは無理があるため、順路や所要時間、運賃などを事前に相談している。

二日目

初日に貞光ゆうゆう館に入れないことを想定してスケジュールしている。

| 出発地(時刻) | 到着地(時刻) | 移動手段 |

|---|---|---|

| 折目邸 遊懐(08:00) | 剣山道標(08:10) | 徒歩 |

| 剣山道標(08:15) | 貞光二層うだつの町並み(08:16) | 徒歩 |

| 貞光二層うだつの町並み(08:50) | 貞光ゆうゆう館(09:10) | 徒歩 |

| 貞光ゆうゆう館(10:10) | 貞光駅(10:40) | 徒歩 |

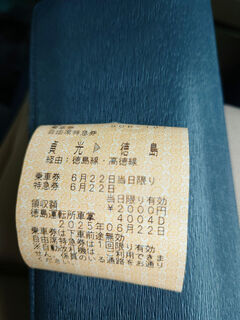

| 貞光駅(10:53) | 徳島駅(11:43) | JR四国 徳島線 特急 |

| 徳島駅(11:43) | 任意の昼食処(11:50) | 徒歩 |

| 任意の昼食処(12:30) | 徳島駅(12:45) | 徒歩 |

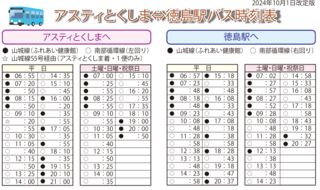

| 徳島駅(12:50) | アスティとくしま(13:15) | バス |

| アスティとくしま(15:33) | 徳島駅(16:00) | バス |

| 徳島駅(16:30) | 三宮(18:29) | 高速バス |

両日を通して、タイトなスケジュールになっており、観光要素は最低限に近い強行プランだ。

初日

旅の始まり

旅の始まりは三宮バスターミナルから神戸フェリーバスに乗るところから。四国に行くのに船は便利な存在だ。

このバスに前回乗ったときは高齢者が多かったが、今回は若い人が目立った。

またバスが更新されており、以前は方向幕の入った箱をガムテープで固定していた関係で走行時に、この箱が揺れる騒音がひどかったが、それが無くなっていて快適だった。

三宮フェリーターミナル

この日はりつりん2が事故でドック入りした関係で新船あおいが来ていた。あおいに乗るのは初めてなので楽しみだ。

夜行便だが、わずか4時間で着くため、ぶっちゃけ寝る余裕はほとんどない。オレンジフェリーと違って出航前の乗船もできないため、余計に寝る時間がない。

とはいえ席は個室寝台を取っている。

新船あおい

寝台を取ったが、きっと寝れないだろうなと思って取った。

乗船

船内は明るくモダンな作りで、りつりん2とだいぶ違うなと感じた。

プレミア席ゲート

プレミア席に移動するにはゲートがあり、QRを通す手間がかかるのがイマイチだった。

プレミア席通路

りつりん2と比べると随分、船感が減っていて、いい感じだった。ただ入口でQRを通したのに、更に各区画に入るときにもQRが必要なのは過剰だと感じた。

特に私の場合は今回りつりん2からの振り替えでQRのWeb発行ができず、レシートのようなペラペラの紙だったため余計にそう感じた。

寝台区画

りつりん2同様、通路は土禁だった。

比較すると金属感がだいぶ減っており、扉も普通っぽさがあったため、だいぶモダンになったように感じた。しかし高級感はなく、オレンジフェリーがホテルだとしたら、こっちはネカフェだなと思った。

寝台個室

ロフトベッド構造になっており、ジャンボフェリーによると最大3名まで入れる構造とのこと。ロフトベッドの寝心地は特によくなかった。

冷房も微妙だが、まだ6月なので気温はマシだった。またエンジン音がうるさく、お世辞にも寝心地は良くなかった。ネカフェの個室の方がマシだと思う。

雑魚寝や椅子寝よりはマシくらいの存在だといえる。とはいえ、人気は高く二週間を切ると基本埋まる印象がある。

オレンジフェリーの一等寝室と比べるとお世辞にもコスパは良くないが、個室で寝られるというのは非常に優位性が高い。

コンセントは充実しており、読書灯まであるのは良かった。ただ室内照明は入口にスイッチがあるため、なんとも使いづらかった。

要するに一度ベッドから降りて入口のスイッチを切り読書灯を入れないといけないわけだ。寝るだけなら最初から読書灯だけでいいかもしれない。

さて、ここからは初めてのあおいなので船内をぶらぶらする。この時点で寝る時間がなくなることは確定した。

土産売り場

土産売り場はりつりん2同様充実しており、更にセルフレジまで備えられていた。

セルフレジは二台あり、現金とQR決済に対応しているようだった。クレジットにも対応してほしいところだった。

ネットが不通になる区間で動くのかどうかも興味があるが、いったいどうなんだろうか。

レジ袋についてはビニール袋はレジの画面をタッチして買えるのに、紙袋はバーコードスキャンになっていて、特に説明書きもなかったため、客が困惑しそうだなと感じた。

半面、プチプチが無料であるのは良心的だと感じた。

ふねピッピ

ふねピッピというのは平たく言えば食堂のことである。ピッピというのは讃岐弁でうどんのことを指すらしい。

りつりん2と比べると、かなりちゃんとした座席が用意されていた。うどん専用席があるのも面白い。うどんに限らず、汁物を食べる座席のようだった。

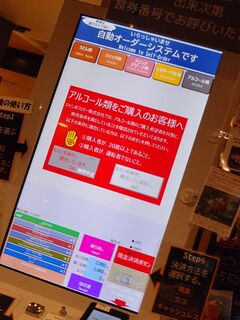

自動オーダーシステムなる、大層な装置が設置されていたが、要は食券発券機である。

「100円」「千円」といった謎の文字がUIに重なっていたり、「販売中」や「必要な方は領収書ボタンを押して下さい」などの文字がやたら読みづらい位置にあったり、カートの位置が成人の腰くらいにあり視界に自然に入らなかったり、洗練されているとはお世辞にも言い難いUIだ。

ボタンの連打判定にインターバルがなく、カートが視界に入らないのも相成って私は二重注文をしてしまった。購入金額がやけに高い気はしてたのでよく見るべきだった。もう歳だ…。

しかしこいつはクレカが使えるので土産屋の方でもクレカ対応していてほしかったものだ。

これは別の人が酒を買おうとしているところを撮影したやつだが、OKを押したかどうかが判別できず、かなり連打されていた。

恐らく独自のシステムなのだとは思うが、開発費をケチりすぎだと感じた。

この自動オーダーシステムは呼び出しシステムとも連携しているようだったが、この呼び出しシステムは途中からアプリケーションがダウンして動かなくなっていた。

アプリケーションの再起動が行われたものの、番号が表示されておらず、上手く動いていないようだった。お粗末すぎる。

券に書かれている英語も大文字始まりだったり、小文字始まりだったり、スネークケースだったり、なんとも言えない感じだった。

出来上がると自動呼出し音声が流れるのだが数字のゼロをゼンと読むようになっており「010」だと「ゼン・イチ・ゼン」という呼ばれる形で聞き分けが難しかった。よくこれで本番稼働にGOサインが出たなと思う。おそらく頑張って作ったのだろうが、適当なTTSに読ませた方が遥かにマシだし、費用も掛からないだろう。

さてシステム面への不満はそこそこにして、そこそこの列に並び注文し、頼んだものを食べることにした。価格はいずれも安いが、ありていに言うと基本的に冷凍食品である。

とはいえ、船の上で何かが食べられるというのは非常にうれしいことだ。

座席もいい感じで、コンセントまであり、設備面は充実していた。

ふと外を見ると夜景が奇麗だった。

高松東港に到着

前回ジャンボフェリーに乗ったのが2023年9月22日なので約2年ぶりくらいだが、景色はちゃんと覚えており、とても懐かしい気分になった。

高松駅に到着

朝の高松駅前は静けさがあってのんびりできるのがいいところだ。

駅の中にはほとんど人がいなかった。

発車時刻に「岡山」「東京」とあり、東京があるのがシュールだ。

今回は6:04発、特急しまんと 1号、中村行に乗車する。

特急しまんと

しばらく待っているとホームにしまんとが入線してきた。新型車両なのでカッコイイ。他の特急に転用するためなのか、ヘッドマークがLEDなのが面白い。

比較的新しい車両なので内装もいい感じだ。いしづちと比べると年期の差は明らかである。

枕カバーもカッコイイ。

指定席と自由席で枕カバーの色が異なり、一号車前半分が指定席とのことだったが、二号車に乗っていたため、見る機会はなかった。

因みにこの列車は二両編成である。

木造住宅が広がる坂出駅前

坂出は香川有数の工業地帯なのにもかかわらず、駅前にはデカめの木造住宅が並んでいるところが特徴的だ。

これは宇多津や丸亀の駅前と比べた時に結構特徴的な部分だと思う。

また坂出に着く前に「間もなく坂出です。お忘れ物ないようお支度ください。」とアナウンスされており、お支度くださいは初めて聞く気がして、新鮮だなと思った。

更に坂出に停車すると「この列車はマリンライナーではありません。この列車はマリンライナーではありません。この列車は特急券が必要な列車です。ご乗車には特急券をお買い求めください。」みたいな感じのアナウンスがされており、二度もマリンライナーではないといっており、少し笑ってしまった。

商店街が見える丸亀駅前

丸亀駅前にはごついアーケードを擁した商店街らしきものが見え、機会があれば寄ってみたいと思った。

四国団扇

万博団扇やおへんろ。団扇でお馴染みの四国団扇のビルも見ることができた。

役場が真横にある多度津駅

びっくりするほど線路の真横に役場があってびっくりした。役場の職員にJR四国をもっと使ってもらおう的な意図があるのかもしれない。

しかしここに来るまでに車窓を眺めていて思ったのだが、香川の田んぼには、田んぼの中に小さな祠を持つところが多く、少し興味深かった。

琴平駅に到着

琴平駅の手前には四国ガスのタンクがあり、金比羅山を表すようなマークがあったのが特徴的だった。

琴平駅に到着したので下車する。ターミナル駅には見えないが、四線もあり中々大きな駅だ。優等列車を退避するためにこうなっているのだろうか?

金比羅山の最寄り駅とだけあって駅はいい感じだった。

改札には団体用とみられるゲートと、改札員が入る箱があった。

駅の掲示板では高知のアピールが強かった。土讃線ならではだろうか。

跨線橋を渡り阿波池田行き普通を待つ。

ここで乗り換えず特急で阿波池田に行ってから貞光に向かうこともできるのだが、どっちに乗っても貞光に着く時間は変わらないので、運賃節約と快適な移動を兼ねて乗り換えている。

ホームには金毘羅的手洗い場があったが、蛇口は封印され遺構と化していた。

ホームのベンチには蜘蛛の巣が張っており、いかに使われていないかがよく分かった。

なお、私は先ほどの手洗い場を見に行くときに、蜘蛛の巣に引っかかっている。恐らく手洗い場とホームの柱を結ぶ形であったのだろう。

しばらく待っていると阿波池田行きの一両編成の列車が入線してきた。「知」とあるので高知所属だろうか?

JR四国の列車は一枚扉のやつがいるよなぁと思って眺めていた。

阿波池田行き普通に乗車

整理券が出るタイプだった。バスみたいに運賃箱に入れるやつだ。

車内にはロングシートがあり、クロスシートが主体の加古川線のより広々としていた。

客は8名ほど乗ってきたと思うが、5人くらいは隣駅の塩入で降りて行った。

この列車にはトイレがあるが、乗換で下車する佃駅にはトイレがないため、ここで済ませておくとよい。

発車前に「この列車途中坪尻駅では止まりません。」というアナウンスが聞こえた。

田舎の風景

塩入を出てしばらくすると列車はひたすら田舎を走り始める。

写真は撮れていないが、満濃池に関する看板があったのは記憶にある。満濃池というのは日本最大のため池である。

黒川駅

高台にある小さな駅に到着する。Wikipediaの記事を見ると、ほとんど何も書かれていない凄い駅だ。駅周辺の「田畑が広がっている。」という説明が味わい深い。

列車運行モニタがスマホ

鉄道車両そのものを改修する予算がないのか、普通は列車の運転台に組み込まれている運行モニタが、なんとスマホだった。コストダウンを突き詰めるJR四国の努力は本当にすごいと思う。

巨木のある讃岐財田駅

列車は讃岐財田駅に到着した。ホームには行き違い待ちの琴平行き普通が止まっていた。

駅前には立派な巨木がそびえており、これは財田駅前のタブノキとして香川県の保存木に指定されているようだ。

行き違いの停車時間がかなりあるため、列車を降りて見に行くのも悪くないだろう。実際、乗客の中には下車して歩き回っている人もいた。私は周囲の観察に夢中だったのと、発車時刻を把握していなかったため、下車していない。

駅舎?はシンプルながらも液晶掲示板があるのには驚いた。しかし停車本数が少ない…。時間的に通勤通学用だろうか。

運賃表には児島や岡山、穴吹の運賃は書いてあるのに、高知や徳島はないのも面白い。

運賃表示が琴平発なのに多度津から始まっていて面白いなと思った。おそらく固定でこうなるのだろう。

しばらくするとアンパンマン列車が行き違い、列車は出発することとなった。

ひたすら山

讃岐財田を出るとひたすら山が続いた。

坪尻駅?

秘境駅として名高い坪尻駅らしきものを見かけたので写真を撮ってみたが、この先は車止めになっていた。調べたところ、どうもここは引き上げ線で、少し手前の反対側にホームがあったようだ。

幻想的なトンネルを抜ける

なんかこういう景色いよねというシーン。

トンネルを抜けると意外と都会だった

ここまでの道中があまりにもド田舎だったので、あまりの都会度に驚いてしまった。

徳島県入り

しばらくすると箸蔵駅に到着し、徳島県に入ったことが確認できた。

佃駅で下車

箸蔵駅を出発し、しばらくして列車は佃駅に到着した。

先ほど書いたとおり、列車は整理券方式で、私は事前に乗車券を買っていたため、整理券を取らず乗っていたが、乗車券を見せることで降りることが出来た。なお貞光→徳島のやつは買ってから予定変更したため紙くずになっている。

ターミナル駅としてみるとショボいが、簡易駅舎ではなく立派な駅舎があるのですごい。

駅前には商店が見られるものの、栄えているというよりは、ごく普通の田舎の光景といった感じだった。

駅前にあるメゾン宮竹という木造アパートは生きているようで、人が出入りしており、車も止まっていることに驚いた。

児島にも昔こんな感じの木造アパートがあったが、数年前に行ったら更地になっていたので、こういうのが残っているのは凄いことだと感じた。

駅舎に向かうと切符入れがあったが運賃入れとも書かれていて驚いた。券売機がないので運賃を直接入れるのだろうか?整理券さえ諦められたと思うと中々すごいなと思った。キセルとか大丈夫なんだろうか…。

もしかしたら、この辺りは大変平和で勤勉で律儀な人が多く、そんな邪悪な心の持ち主はいないのかもしれない。

駅舎の中にはやはり液晶掲示板が置いてあった。これがあって券売機がないのが面白い。いやわかるが…。

乗車券は阿波池田駅で買ってくれとあるが、わざわざ阿波池田駅まで行って買う人間はいないだろうから、基本は現金を箱に入れる方式なのだろう。

因みにトイレを探しにここまで来たのだが、トイレはなかった。私はきっと次に乗る普通列車の中にトイレがあることを期待してホームへ戻った。

ホームから山を眺めていると集落が点在していることに気づいた。神戸でもここまでポツンと存在しているのはないので、すごいところだ…。

徳島行き普通に乗車

そうこうしていると徳島行き普通、一両編成が入線してきた。意外と乗客はおり、佃駅からも私含め四名が乗車した。うち一名は琴平駅から乗車し、佃駅で下車した人で、一名は高校生、もう一人はおばさんだった。

列車には整理券発券機と運賃箱があったが、駅にあんな箱があっただけあり、機能していなかった。

車内では「この列車では乗務員がきっぷの発売、きっぷの回収は行っておりません。ご使用になられましたきっぷは駅の青い箱にお入れください。」というアナウンスが流れていた。

駅に券売機がないことからして、恐らく学生は定期、それ以外の人はおそらく箱に現金を入れるスタイルなのだろう。

山の上の集落

沿線には山の上の小集落が目立った。恐らく昔は吉野川の氾濫などで低地に住めなかった名残とかなのだろうか?

吉野川

江口駅を出たあたりでは吉野川がよく見えた。こういう川を見ると真ん中の中州で遊びたくなる。

つるぎ町入り

列車は阿波半田駅に入り、つるぎ町に入った。阿波半田といえば半田そうめんの半田で、マチアソビで見かけた白滝製麺がある場所だ。

貞光駅に到着

列車は貞光駅に到着し、ついに私はツルギスタの舞台に足を下した。

ホームでは剣山の石碑や、巨樹王国のモニュメントが歓迎してくれた。

反対側にも剣山のやつがいた。

駅前にはこれといったものがなく、酒造工場や食品工場が立ち並んでいた。

特急停車駅だけあって駅舎は立派だ。というか全体的にここまでの徳島線の駅舎は立派だったと思う。

駅舎内にはいつもの液晶掲示板とコインロッカーがあった。駅にコインロッカーがあるのは便利だ。このロッカーは後日使うことになる。

ツルギスタGPSスポット巡り

ここからはタクシーを使い貞光川沿線のツルギスタGPSスポットを回っていく。

とんでもない距離と範囲になるため、事前に現地のタクシー会社である貞光タクシーに連絡し、所要時間や想定運賃、最適な経路を検討して頂いている。

事前に到着時刻を伝えていたため、駅で待って頂けたのがありがたい。

この610と書かれたメーターは最後にはゼロが二つほど増えることになる。

貞光中心部について、初日に巡っているが、時間の関係で取得して即発進しているため写真は二日目に回している。

貞光川沈下橋からの山上集落の眺め

貞光中心部のGPSスポットとして、松尾神社、つるぎ町役場本庁舎、まちなみ交流館、旧永井家庄屋屋敷、織本屋、剣山道標を取得し、桜堂のひょうたん桜に向かう途中の沈下橋から撮影した山上集落の眺め。

三好でもよく見たが、やはりこの地域には多いようだ。見晴らしがとてもいい。

こういう場所は学童の通学が不可能なうえ、致命的なまでに道が分かれているため、スクールバスならぬスクールタクシーが使われているらしい。

桜堂のひょうたん桜への道中から見る景観

山上集落や貞光中心部、川向こうの美馬市まで見渡すことが出来、非常に景色がよかった。

樹そのものを見逃してしまった桜堂のひょうたん桜

ここには立派なお堂と説明板があった。ツルギスタの桜の木はエドヒガンが多いが、ここもエドヒガンのようだった。

説明板のストーリーは当時の風景が思い浮かぶようで、とてもよかった。

写真を撮ったつもりだが、恐らく勘違いしており、右手がエドヒガンで、この木は別の桜と思われる。前の写真に見切れる形で写ってる大きめの桜がそれだろう。

残念なことに私はひょうたん桜を正しく認知できないままここを去ってしまった。

ビュースポットもあるようだが、ここでは立ち寄らなかった。

望郷乃丘からの幻想的な眺望

読みは「ぼうきょうのおか」だろうか?

ここは幻想的な山上集落を望める、見晴らしの良い場所だった。

自然あふれる移動中の光景と貞光川の眺望

移動中の光景としてはこのようなシーンが多いが、緑や自然があふれていて非常に良かった。

貞光川の、この岩がむき出しになったような風景もよかった。

写真を撮っていなかった剣山木綿麻温泉

ここはGPSをチェックアウトしたのみで、写真撮影をしていなかった。

タクシーの運転手さんが今日は人が少ないなと言っていた気がする。

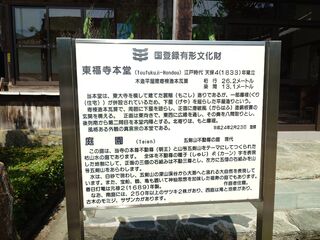

立派な東福寺の山門と、貞光の眺望

東大寺にありそうな、かなり立派な山門があった。

ここは国登録有形文化財で、実際に東大寺を模しているとのこと。

こちらの説明板には「つるぎ町」と書かれたシールで何かが隠されているが、恐らくかつては貞光町と書かれていたのだろう。

境内は立派で、日本庭園が維持されており、しっかり手入れされていた。

俳句が書かれた石碑も多くあった。中でも「村を去る 人のその後や 鳥雲に」というのは過疎化を憂いた句であり、非常に感傷的だった。

広辞苑によると「鳥雲に」というのは春の季語で、「春になって北に去る渡り鳥が雲に入るように見えること」とのこと。

つまり春先になり進学や就職などで村を去る人は雲の向こうに去っていくように見えなくなると言う事を歌っているのだろう。

寺の駐車場からの眺望もよく、貞光川沿いの民家を一望することができた。

特に名前はなさそうだが銀杏の巨樹も見えた。これほど立派な銀杏もなかなかないだろう。

近くの民家には小学生くらいの子が多くいたが、最寄りの小学校は遠く離れた貞光駅前にあるため、通学が大変そうだなと感じた。

四国八十八箇所とはまた別の四国曼荼羅霊場というお遍路の70番札所でもあるようだった。やはり88箇所あるらしい。

美術館や歴史的資料もあるようだが、今回は見る余裕がなかった。

桜が咲いてなくとも見ごたえのあった吉良のエドヒガン

巨樹というのに相応しい大きなエドヒガンが鎮座していた。夏になり花はもうないが、それでも十分な見ごたえだった。

昭和46年時点で樹齢約460年とのことで、大変立派なエドヒガンであることが伺える。

横には立派な神社があり、由緒あるものであることが伺えた。

地元の名士らによって維持されているようだ。

境内の横には榊か何かが植えられていた。

神社の反対、エドヒガンを見て左手には小さな祠があったが、こちらは手入れされておらず、寂しげだった。

写真をよく見ると石碑に何か書いてあるようなので、もう少し近づいて撮っておけばよかったと思う。

風光明媚な移動風景

貞光川下流域は大まかにこんな風景で、非常に風光明媚だった。いくらでも見ていられる。

毘沙門の瀧からの名水

大量のボトルを並べて水汲みをしている人がいたので直接の写真が撮れなかったため、これはすぐ脇の水の滴る岩である。実際には登山道によくあるパイプから水が出ていた。

地元の人と見られたが、ボトルの数的に40Lくらい集められていたと思う。かつて新神戸トンネルに水汲みをしている人がいたという情報を見たことがあるが、あそこも昔はそんな感じだったのだろう。

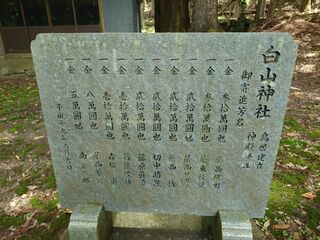

一宇の巨樹王国看板

田舎の自然観光地とかによくあるタイプの看板だ。巨樹の一覧が書かれているのがいい。ツルギスタのGPSスポットになっていないものもある。

一宇とあるのは、恐らくかつて存在した一宇村のことで、現在のつるぎ町一宇のことだと思われる。

手前の岩には名勝天然記念物土釜の文字も見られる。

一宇村で大エノキが大切にされていたことがよく伺える看板で、これはツルギスタのメインである巨樹、キノとして生まれたことにも納得だ。

しかし一宇村というと山間部の広範囲に小集落が点在した地域といった印象だったが、単一の商工会があり、更に女性部まであることに驚いた。

つるぎ町の観光看板

近くにはつるぎ町の観光看板もあり、一宇・貞光・半田の各エリアが紹介されていた。

澄んだ渓流の貞光川と迫力のある瀑布、土釜

土釜とは一宇にある渓流の滝である。ここは極めて景観がよかった。

徳島県指定天然記念物と書かれた看板。

土釜と関係があるのか不明だが、かつて一宇を救った偉人を称える看板もあった。自らの命を賭してまでも一宇の民を救った谷貞之丞なる人物は大変立派な人物であったのだろう。

こういう歴史を振り返り、称える文化があるのはとても良いことだ。

風化と苔がひどくてほとんど読み取れないが「谷貞之丞碑」という文字だけは辛うじて読み取れた。今でも供物が捧げられている辺り、大切にされているのだろう。

さて、前置きが長くなりすぎたが土釜に入ってゆく。

手前の橋は土木学会薦奨土木遺産とのこと。2007とあるが字体的に認定年ではなく、認定番号だろう。

土釜遊歩道に入ると、まずは立派な石碑が出迎えてくれた。西内滝三郎歌碑と書かれているようだ。東福寺にも俳句を歌った石碑があったが、この辺りはこういうのが多いのかもしれない。

歌に詠まれている通り、土釜には立派な瀑布があるので、この後紹介する。

土釜遊歩道は神戸は布引辺りにある人があんまり来ない遊歩道によく似ていて、ある程度ちゃんとした靴が欲しくなるような道だった。幸い私は常時トレッキングシューズを履いているので問題なかった。

さて現れたる、この滝こそが土釜だ。水が削り取った険しい岩を激しい勢いで下り、霧のような飛沫が舞う光景は大変に壮観で圧巻だった。

スマホ撮影なので音の迫力がないが、実際は結構壮大な音が聞こえている。

滝壺は水が澄んでおり、大変綺麗だ。

滝の上流側も岩が多くあり、滝のように見えるような流れもあり、いかにも渓流といった感じがよかった。浅いので夏場は入って遊ぶと涼しそうだ。

川底が見えるほど澄んでおり、岸辺にはオタマジャクシの群れもいたほど、自然が残っていた。

渓流部分もいい眺めだ。

小さな祠もあった。こういうところにはよくあるものだ。

今はもう使われてなさそうだが、公園として整備された場所も見えた。

公園からの景観はこんな感じ。

この切り立った崖に流れる、川底が見えるほどに澄んだエメラルドグリーンの川はとてもいい。

遊歩道の川の反対側には枯れた沢も見えた。手すりが見えるので上には登山道があるのかもしれない。

のんびりしていたいところだが、時間もあるので去り際にもう一度一瞥。土釜はとてもいいところだった。

展望所に行き忘れた鳴滝

土釜のすぐ近くにある鳴滝農村公園にやってきた。この地図には展望所と書かれた場所があるが、撮影時には気づけておらず行き損ねてしまったのが悔やまれる。

基本的に今回の巡礼では時間に追われて写真撮影して内容を見ずに去るという行動が多かったため、このようなケースがよく起きている。ひょうたん桜なんかもそう。時間がなくて読めなくても、写真撮っておけば後で読めるからね…。

駐車場から歩くこと少しで鳴滝は現れた。

土釜のように瀑布のすさまじい滝ではないものの、羽衣のような薄い滝が流れている光景は非常に端麗であった。

反対側から見ると表情が違ってよい。

撮影時に虹が見えるのが何とかならないかと思い調べたところ、レンズの上に手をかざすと消えるというのを知ったので、試してみたところ。このテクニックは今後の撮影でもいかんなく発揮されることになる。

水はやはりよく澄んでいた。謎のケーブルが這っているがライトアップでもあるのだろうか?

手前には土釜同様の公園もあり、記念物名勝 鳴滝一区域と書かれた杭もあった。

展望所に行けてないので上の方が見えていないが、引いて取ってみた一枚。

判りづらいが橋の下に続く滝もちらっと見える。

世界農業遺産「にし阿波の傾斜農耕システム」そばの花咲く猿飼観光農園

やってくると、まず世界農業遺産「にし阿波の傾斜農耕システム」活用地域 つるぎ町猿飼集落と書かれた杭があった。

世界農業遺産というのが凄い。タクシーの人に聞いたところ、この農園は老夫婦が営農しており、後継者がいないという厳しい話を伺った。

かつて、この辺りでは一般的な農耕風景だったそうだが、やはり年々減っているらしい。

少し進むと小さな道があり、そこを進むと農園の入り口があった。

どうやら太陽光発電を利用した電気柵とみられる装置もあった。

開放時間内だったため、中に少しお邪魔してみると簡単な机とベンチがあり、何かしらのイベントに参加できそうな雰囲気を感じた。入場料とかないのだろうか?

調べたところ媒体によって記述が異なり、入園料ありと、入園料なしがあった。私が行ったときに料金箱はなかったように思うが、もし払い漏れだとしたら次回行った時に支払いたい。

ベンチの裏には花が植わっていた。一枚目は百合、二枚目は紫色の葉っぱというので珍しいが、オキザリス・トリアングラリスというらしい。紫色の葉っぱを持つ草はムラサキゴテンくらいしか知らなかったので新鮮だった。

肝心の農地の方は写真では判り辛いが、かなり傾いており、通路の階段も傾きがあり、更に砂地であったため、スニーカーなどでは容易に滑り落ちそうな場所だった。

急すぎて疲れるからか、ところどころにベンチが置いてあった。

そばの花咲く猿飼観光農園だけあり、ソバの花とみられるものも開花していた。

こちらも、これまでの例にもれず景観が非常に良く、山上の小集落や、切り立つ山並みを見晴らすことが出来た。もし次に来ることがあれば農耕体験をしてみたいものだ。

高越大権現 一宇岩戸分霊所

次の場所の移動中に出会ったものだが、数名の観光客?が訪れており、タクシーの運転手さん曰く、天岩戸の一種なので人が来るらしい。

しかし分霊所というのは分校みたいな感覚で面白い。いいのか、それは?と思ったが、ご神体を分割したりして分祀することは普通にあるわけで、ありか。

そういえばこの辺りで、タクシーの人から米騒動は無縁の話で、お米は農家から30kg7000円とかで買っているという話を聞いて驚いた。

米騒動の前でも5kgが3000円ほどしたと話したら、それは高すぎるねぇといわれ、こういうところは食べ物が安いうえに美味しくて良さそうだなぁと、少しうらやましく思った。

つるぎの宿 岩戸にて昼食とクーポン消費

時刻は11:23、08:28に貞光駅を出て三時間が経過しようとしていたところだが、ここでいったん昼食をとることにした。12時前くらいに出たのでおよそ30分滞在した。

ちなみにタクシー運転手さん曰く、ここの手前にあるそばごやがオススメとのことだった。

付近は昔ながらの街道といった感じで、営業してそうなお店も見えた。

バス停もあり、平日はそこそこ実用的な本数だが、休日は中々致命的に見えた。かつては四国交通も走っていたのだろうが、こちらは廃止されている。

とはいえ休日には走ってすらいない全但バスの鉢伏線や、香住のコミュバスよりよりはうんとマシだろう。

中に入ると誰もいなかったが、そのうち受付の人が出てきた。食券式の普通の食堂だった。

それにしても最近このタイプの札入れ機構がへんてこな券売機によく出会う。神戸ポートオアシスともう一箇所どっかで見たがちょっと失念した。こんなところにある割に新千円札が使えたので便利だった。

一宇住民窓口センターも併設されており、ここはつるぎ町の一宇支所として機能しているようだった。

食堂からは貞光川の渓流を眺めることが出来、景色がよかった。

そうめんを頼んだところ、当たり前のように半田そうめんが出てきてくれて感動した。これは沖縄でそばを頼んで沖縄そばが出てくる並みの感動だ。いや、沖縄行ったことないけど…w

因みに沖縄ではいわゆるそばは日本そばとして売られているらしい。

食堂の隅には冷水を入れたピッチャーや、ポット、急須、お茶パックがあり、大変充実していた。

ウォーターサーバーやお茶サーバーみたいなの大げさな装置がなくても、食堂なんかこういうのでいいんだと思う。

更にクーポンでジェラートをいただいた。

クーポン消費時にグッズを尋ねると、まだあるとのことでノートをいただくことが出来た。Xで見た事前情報ではクリアファイルが貰えるとのことだったが、これを見て、もしかして場所ごとにグッズ設定があるのではないかと言う事を、ここで考えた。結果論で言うとこれは当たっていた。

赤松集落展望台

ここはツルギスタのGPSスポットではないのだが貞光タクシーの観光モデルコースに載っていたため、寄ることにした場所だ。Google Mapsでは大宗・赤松の天空集落としてピンが刺さっているところだと思う。

貞光タクシーによると、日本最大規模の山岳集落で、干し柿の産地でもあり、集落の標高差は約500mあるというすごいところだ。

まず目を引くのは集合住宅の多さだ。こんな山間の集落にマンションやアパートらしきものが複数あり、むしろ戸建ての存在感が薄い。

これまでは遠くから見るだけだった山上集落に実際に入り、そこからの眺めを見るのは非常にいい体験だった。周囲の家も生きており、そこには人の生活があった。

後ろを振り向くと鳥居があり、Google Mapsを見るに恐らく妙見神社という奴だろう。神社本庁に登録されているような立派な神社というよりは地域の神社という感じに見える。調べてみたが神社本庁のサイトには登録がなかった。

しかし本当にのどかなところだ。田舎というのはこういう場所を言うのだろう。児島の下津井や田の口なんかは、まだまだ都会だなと思ってしまった。

地面には舗装工事の碑が打ち込まれていた。

関係ないけど貞光タクシーのロゴかっこいいよね。大きい「貞」の横に小さい「光」があるところとか、「貞」の横棒が「光」の上に伸びてるところとか。

旧一宇中学校

使われなくなって何年経つのだろうか、相当ボロボロになってしまっている。

昔は一家庭に5~6人の子供がいたのでこんな山奥でも成り立っていたが、核家族化が進んだ今となっては教師の維持が困難で廃校にせざるを得なかったらしい。

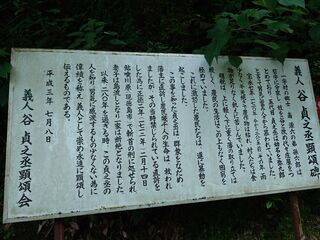

キノの元になった、赤羽根大師の大エノキ

かつて親孝行な息子がおり、村の掟を破り、代官に捕まりかけたものの、赤い羽根を持った鳥を捕まえてくれば赦すと言われ、エノキに願掛けをしたところ、その鳥が現れ、窮地から逃れられたという言い伝えから赤羽根大師の大エノキと呼ばれているようだ。

また一宇には八十八本の巨樹があると言う事も書かれている。四国は何でも八十八だな…w

そして、ここにも一宇商工会女性部の名前があった。一宇商工会女性部は凄い。

手前には駐車場やトイレがあり、大エノキを見るためのデッキの施工に関するパネルも展示されていた。

ここまでの巨木の例にもれず、やはり神社があった。内側は木造だが、建屋自体はプレハブだった、ここから先の神社はやや小屋感のあるものが増えてくる。

恐らく新たに木造神社を作る予算がないのでプレハブで作り、内壁に木を張るなどで雰囲気を作っているのだろう。

真ん中の机にはノートがあり、地域の人が感掛けを書いていた。私は空気をガン無視して「大エノキ様に会いに来ました」などと書いたので、地元の人を困惑させてしまいそうだ。

そしていよいよ赤羽根大師の大エノキとのご対面…と思ったら普通の木が一本あるだけだった。目を凝らして、エノキはこのサイズで巨木なのだろうか…?と思ったが、どうやら隣の切り株が赤羽根大師の大エノキだったものらしい。

つるぎ町によると令和4年7月12日に、樹体の3分の2ほどが倒壊したとのことで、その倒壊を基にツルギスタのストーリーが作られたそうだ。きっと慰霊の意味合いもあるのだろう。

往時の写真を見ると非常に立派で、赤羽根大師の大エノキの名にふさわしい巨樹であったことが伺える。

山の中にあった陰・白山神社のモミ

ここは少し山の中に入る必要がある場所だ。

杉林の中を進むと建物が見えてくる。おそらく白山神社だろう。

白山神社の建屋はかなり朽ちていた。横にある大きな幹がモミだ。大きな樹が複数あるが、いずれも白山神社のモミではないとのこと。詳細は後述する。

神社の中には多少虫がいたものの、供え物もしっかりとあり、比較的奇麗に保たれていた。またオロナミンCが置いてあるのが非常に興味深く感じられた。私はオロナミンCは徳島を語るうえで欠かせないものだと考えているため、オロナミンCが備えられていることには軽く感動さえ覚えてしまったほどだ。

オロナミンCについてはマチアソビ Vol.28に行ってきた記事でも言及している。

壁には徳島県教育委員会と一宇村教育委員会が天然記念物の指定書が飾ってあった。

建物の奥側には神社の本体と思われる祠があった。これは神社そのものが小さい場合に、手前に座敷用の大きな建物を作り、祠を後ろに飾るという、よくある形態だと思う。

そしてこれがモミの木だ。なお私はツルギスタでモミの木が出てくるところまで進めていないため、この木の存在はよくわかっていない。今の進行度は桑平村に行くところなので、吉良のエドヒガンとしかまだ出会えていないのである。

指摘を受けて気づいたが、どうもこの樹ではなかった模様…。

つるぎ町の紹介を読む限り、手前に銘板がきちんとあるようだ。ネット上にあった複数の情報を統合すると、鳥居に入らず、更に進んだところにあるらしい。

古くからありそうな石碑や、寄進者の芳名が飾られた板があった。確かにこの額では立派な建物は作れないので、ああなるのもやむなしといったところか…。

山から出てくると可愛らしい案内板があることに気が付いた。ここで初めて気が付いたので他のところにもあるかは不明だ。

この辺りから写真を撮るのに夢中になりすぎてGPSのチェックインを忘れてしまうのだが、タクシーの人に毎回確認いただけたお陰で、幸い出発前にすべて取得できている。今回ご担当頂いた貞光タクシーの方は本当に気の利く、素晴らしい方だった。

また、ここと大エノキで同じ人を見かけたので恐らく同日にツルギスタのスポット巡りをしていた人が私にもいたようだった。香川ナンバーの方だったので、きっと近くなので来た感じだろう。

伝説級の秘境へ向かう十家モノレール乗り場へ

十家モノレールというのは旧一宇村十家、現つるぎ町一宇十家に向かうためのモノレールだ。ここは非常に山深い場所にある集落で、車道が通じていない。

この集落への交通は、かつて山道を歩くしかなかったところ、1990年ごろにモノレールが開通し、徒歩以外でもアクセス可能になったという。但しモノレールは住民のみが利用でき、外部の人間は例え郵便屋であれ徒歩でしか行くことが出来ないそうだ。

この集落の訪問レポートについては徳島県美馬郡つるぎ町一宇 十家地区 写真レポート ~錆びたレールを追って~が詳しい。つるぎ町をいろいろ調べている中で、この記事を読み興味が出たので寄ってみることにした。この集落についてはマチアソビ Vol.28に行ってきた記事でも軽く触れており、先の訪問レポートにもオロナミンCが登場するのがポイントだ。

現地に赴くと駐車場に一台のバンが止まっていた。恐らく十家集落の人のものだろう。モノレールがあったところで周囲に何もない以上、車がなければ生活がままならないので、駐車場があるのだろう。

恐らく車社会になる前は集落内に商店があり、集落内で完結していたとは思うが、今の十家は限界集落であり、車がなければ到底生活は営めないだろうから、駐車場は必須といえるだろう。

モノレール駅にはモノレールの紹介が書かれており、すぐ近くには農水省の補助事業によってモノレールが建設されたことを意味する看板もあった。

幹線と視線があり幹線はおよそ1km、支線は162mあり、耐荷重も幹線は1t、支線は200kgあり、かなり丈夫であることがわかる。また、総工費も五千万円と言う事で、かなりの額が投資されている。

二両あるはずの車両は一両しかなかったが、恐らく車の持ち主が上に行っているのだろう。

十家に伸びる軌道は錆びているものの、長年の使用に耐え、未だ現役のようだった。しかし耐用年数はとうに切れているであろうから、最後の住民が去ったら実質寿命といったところだろうか。

軌道をよく見ると二本あり、片方はすぐ上の家に伸びているようだった。

徒歩用の道も残されており、先ほどの敷設計画図を見る限り九十九折りになっているため、十家に行く場合は、ほぼそのために来ないと難しそうだ。しかしいつか行ってみたいものである。

かなり隔絶された場所にある集落だが、先の記事を読む感じ電気と水道は通っているようなので、最低限の生活はできるのだろう。いや、水道は地下水の可能性もあるが…。

タクシーの人に聞いたところ、今でも一人の人が暮らしており、その人が最後の住民のようだった。政府の統計情報システムであるjSTAT MAPでも、2020年の国勢調査で十家地区に一名の居住が確認できる。

つるぎ町は神戸市のように地区ごとの人口統計を公開していないようなので取れるデータはこれだけだろう。参考までに神戸市の場合は月単位で地区単位の人口情報を出しているので、それで見ることが出来る。但し十家のような過疎集落はある時期を区切りに周辺の集落を合算して出す形にされており、細かい統計は不明瞭になっている。例えば神戸市中央区葺合町はその一つで、かつては字ごとに数値が出ていたのが、今は葺合町のくくりになってしまっている。まぁ廃村や限界集落の人口を一々出すのも手間だと思うので仕方ないのはわかる。

あじさいが咲き乱れているはずだった久藪あじさい畑

さて、到着すると立派なお堂があった。

あじさい畑は今日くらいに満開になりそうという情報をつかんでいたのだが、残念ながらあじさいは満開を過ぎていた。枯れている花も目立ったため、恐らく週の中頃くらいが見ごろだったのだろう。

ここに来るまでの道には「やそしき」という可愛らしい文字が目立っていて興味深かったが、雲上の民宿 家曽敷のことだと思われる。

ここにはトイレもあり、のれんには謎のイケメンが描かれていた。

お堂の向かいに謎の巨石のようなものが見えたが、これが何なのかは不明だが、近くに神社があるため、そのご神体かもしれない。Google Mapsを見る感じ、経緯度としては33.935256, 134.051879にあるようだ。

あじさい畑の中にある天日のエドヒガン

天日のエドヒガンはあじさい畑の中にあり目立つのだが、あじさい畑は私有地なので立ち入ることが出来ない。

お堂の奥に行くと道があり、そこからエドヒガンに近づける細い道(左手)がある。ここは陰・白山神社のモミ同様にちゃんとした靴があった方がいいだろう。

こちらが天日のエドヒガンだ。何かしらの蔦植物が幹を巻いていて風情がある。これまでの巨樹と比べると小ぶりだが、幹周4.25mで樹齢推定300年以上とされており、立派な樹だ。

難所だった地蔵森のカゴノキ

ここもまともな靴がなければ難しいところの一つだろう。

階段を上ると、とてつもないサイズの樹が出迎えてくれた。ぱっと見、枝は多くないが、ぶっとい枝が数本分岐している感じだ。これで倒れないのですごい。

こちらも別の樹という指摘を受けて調べたところ、周りの祠のあるもっと立派な樹が生えているようだ。恐らくだが三枚目の写真の奥に写っている巨樹が本当の地蔵森のカゴノキだと思われる。

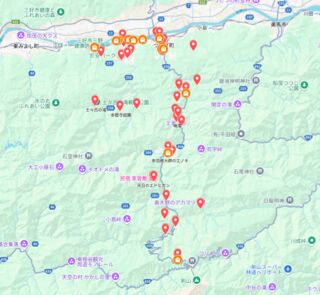

ただここのGPSは難所で、巨樹の周囲では取ることが出来ず、山肌を上り、謎の建築物が見えるあたりで取得することが出来た。Google Mapsを見るとGPSが著しくズレており、精度が崩壊していたのが原因と思われる。

謎の建築物は衛星写真を見る感じ今までの巨樹のそばによくあった神社に見えなくもないが、民家かもしれないし、ちょっと判別は出来なかった。GPSは取得できており、時間が惜しかったため、確認せずにそのまま降りた。

ふと道路を見ると丸太を輸送しているトラックを見かけた。この辺りになってくるとしばしば丸太を積んだトラックが走っており、タクシーの人が言うには、この辺りでは林業が盛んで、伐採した木はウッドチップにしているとのことだった。トラックには「つるぎ建材」のような業者名が書いてあったと思うが漢字の部分は記憶が定かではない。とにかく「つるぎ」を社名に冠した業者が動いていると言う事で、地場産業として成立しているのはいいなと思った。

つるぎ木材加工協同組合によると、これらの丸太はチップにしてMDF材の原料にしているようだ。MDFというのは安い机や家具に使われている超重いけど頑丈な板で、木材を繊維状にしたものを接着剤で圧着したものだ。

机だとMDF板にメラミン化粧板を貼ることで耐久性と堅牢性を実現することが多いと思う。この手のものだと、松山でオーダーメイド机を作っている弘形工芸辺りは有名だろう。他にもオーダー机でググれば沢山出てくる。

また写真をよく見ると祠のような石柱があることに気が付いた。この巨樹を祀る何かなのかもしれない。

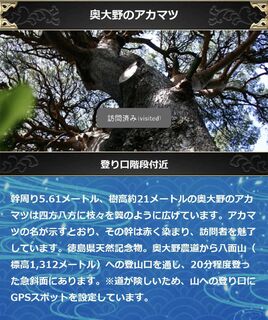

GPSスポットが良心的な奥大野のアカマツ

さて次は奥大野のアカマツだ。

ここだけは特例で巨樹が見えない位置にGPSスポットが設置されている。道が険しいとあるが、個人的には別にそうは感じなかった。恐らく踏み跡レベルしかない低山を登っているハイカーなら余裕だろう。

タクシーの人に、ここは飛ばしますねと言われたものの、見た感じ行けそうなので登ってみることにした。看板には20分かかるとあったが、リモートワークでちっとも動いていない最近山登りサボってる私でさえ、写真撮りながらでも片道10分だったので健脚なら往復10分掛からず行けるだろう。

道中はこんな感じ。看板撮影時にホワイトバランスをかなり暗くしたため、かなり暗く写ってしまっている。

マルヨなんとか機と書かれた古い機械が投棄されていた。かつて林業で活躍してたやつなのだろうか?

ホワイトバランスの狂いに気が付いたので戻したところ。途中からは階段もあり、とても親切に感じた。普通に六甲山系の方がしんどい。

階段を昇るとアカマツはすぐに現れた。進入禁止の札も綺麗に保たれており、整備状況は万全だ。

樹齢は書かれていないが、アカマツの樹皮の色が素晴らしいことがよくたたえられている。関係ないけど逆さのウ冠が三段重ねになったようなこのマークが地味に好きである。巨樹を表しているのだろうか?

赤い樹皮に包まれた奥大野のアカマツは非常に大きく、樹勢もよく、立派だ。時間制限が厳しくなるリスクを冒してまで来てよかった。いやまぁ、Google Mapsで距離感見てこれはいけるだろと思ったので来たので、現実問題賭けはしていないのだが…w

さらにこの上に行くと山の山頂に行けたようだが、流石にそこまでの時間はないので下山することにした。

タクシーに戻るために下山している途中で廃墟を見かけた。昔はこの辺りにも人が住んでいたのだろう。

移動中の渓流

いやぁ…貞光川はいい、本当にいいなぁ…。

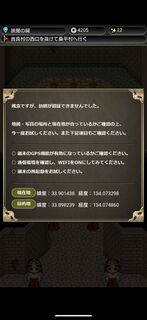

GPS取得が鬼門だった葛籠のヒノキ

これまた大きな巨樹である。いや巨樹なので大きいのは当たり前だが…。

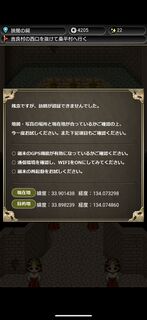

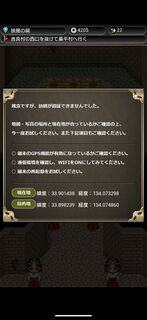

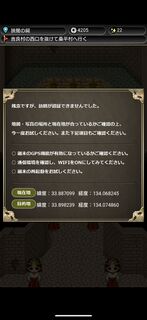

しかしここは非常に苦労した。なんとGPSを取るのに30分も掛かったのだ。

半歩移動したり、立ち入り禁止柵から腕を伸ばしてスマホを突き出したり、走り回ったり、スマホの角度を変えたり、GPSをON/OFFしたり、色々してやっと取れた。

ここではタクシーの人が「ここネット繋がらんけどいけるん?」と話していたのが記憶にあるが、恐らくネットが繋がらない環境で、かつ山間、更に真上に巨樹があるという条件でGPSの精度が極端に落ちていたことが原因ではないかと思う。

もしかしたら妙に苦労した地蔵森のカゴノキも同様の理由だったのかもしれない。

天岩戸神社への道中

いい感じの古民家が見えたが、聞くところによると、こういうのは空き家も多いそうだ。

自然公園的な看板に林道天岩戸線と書かれた道に入ってゆく。

謎の管から出てくる水で回っている水車があった。くみ上げた井戸水か何かで回っていそうなのでオブジェのようなものだろうか?

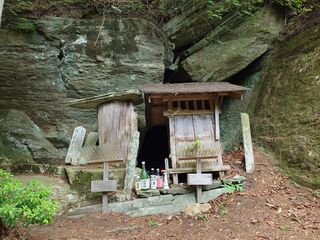

森の中の天岩戸神社

タクシーに着いてたナビでは道がなく、空白地帯を進んでいた矢先に天岩戸神社は現れた。

杉の森の中に荘厳とした雰囲気の社が鎮座していた。朽ちた石の板が敷かれた階段は神秘的な雰囲気を醸し出していた。

これまでの例にもれず拝殿は簡素なトタン小屋だった。それでも外壁を木材っぽく見せたり、屋根材などに木材をあしらってる辺りに、他とは異なる天岩戸の矜持を感じる。

本殿は歴史を感じる立派なものだったが、こちらも屋根はトタンだった。

境内には天岩戸らしい岩が佇んでいた。単に苔むしているだけではなく隙間から木が伸びているのが大変風流に感じた。

奥には奥社に続く道もあった。時間的に大丈夫だろうかと軽く悩んだが、ここまで来たので進むことにした。距離と起伏的に奥大野のアカマツと比べたら時間はかからないはずだという確信があった。実際そこまでかからなかった。

途中にはつるぎ町指定記念物の看板もあった。しかしどうもこの逆さのウ冠が三段重ねになったようなマークは巨樹とは関係ないようだ。貞光町が設置したようなものもあったし、町のマークでもないだろう。何か別のマークなのかもしれない。美馬郡とか?

調べたところどうやら文化庁の化財愛護シンボルマークらしい。これは広げた手を日本建築の重要な要素である斗栱に見立て、更にそれを三段重ねにして、三重塔のようなものを表しているようだ。

道中は荘厳厳粛としており、中々物々しく神秘的な雰囲気に包まれていた。

進んでいくと奥社の境内が現れた。この辺りは祀られているものに屋根付きの賽銭箱が備えられているのも特徴的だ。

かつての地域信仰だろうか、立派とは言えないものの歴史を感じる素朴な石が積まれていた。

さらに進んでいくと灯篭や石像などが見えてきた。

灯篭や尼さん、天狗の石像が見られた。

更に上にはご神体と思われる巨石が祀られていた。しめ縄などはないものの、酒が供されており、今でも地域の人が大切にしている様が見えた。しかしチューハイを置くのはどうなのだろう…。今風の供物なのだろうか?

左手から更に奥に進めるようなので登ってみると、岩々しい場所に出てきた。

何やら更に奥に進む道が現れたが、16時前で時間がないのと、完全に計画外なので、ここは無視する。

石畳の上を進むと本殿のような場所に出てきた。二枚目が見切れていてイマイチだが、一枚目の写真から見るに門のようなものが作られ、その奥に手前の天岩戸神社の入口にあったような薄い岩の階段があった。こちらの方がぎっしり積まれている。

手前側の柱には昭和?年?月?日修復 ???協会と書かれているように見えるので、過去に何かしら修復されたようだ。

こちらにもお供え物がしっかりとあった。まさに岩の奥に続くこの場所こそが天岩戸なのだろう。

後ろを振り返ると先ほどの巨石があり、結構な広さがあった。ここが恐らく神楽を奏した神楽石なのだろう。

景色もよく、木々の間から山を望むことが出来た。

道まで下りてくるとトイレもあり、急に催した時にも助かりそうだった。これまでのGPSスポットにはトイレがよくあったため、時と場合によっては助かる人も少なくなさそうだ。

平原に佇む桑平堂のスギと、かつての暮らし

桑平堂のスギは平原部に一本だけ生えていて非常に目立っていた。

太い枝や曲がりくねった枝などがあり、非常に立派な木だと思った。相当の樹齢だと思うが、近づくと杉特有のいい匂いがした。

つるぎ町による記念杭も見ることが出来た。

享保三戊戌年 三月十一日と書かれているように見えるが、読み取ることを意識して撮影できていないためイマイチ読み取れない…。享保三戊戌年は1718年に相当するらしいので、読み取りが正しければかなり歴史のある石碑であるようだ。

台座や石碑の下側にも何か書かれているように見えるが、石碑の右下に桑平のような文字がかろうじて読み取れる程度だ。しかしこれだけの歳月を経て、未だに読み取れる石碑があるというのは凄いことだ。石像も台座も全く原形を留めていて、未だにお供え物をしたり花を挿したりできるようになっている。

例によってお堂もあった。このお堂も古くから残っているのだろうか?久藪のお堂もそうだが、簡素な建物が多かった中でも立派だと感じる。

お供え物もちゃんとあり、地域の人の手入れが感じられるのもいいところだ。

周囲には何軒か家が見えたが、どうやら廃墟のようだった。墓参りしている人もいるのだろうか?

周囲の植生は独特で、明確に生えている草が区画によって異なっていた。もしかして過去に何か栽培していた名残だろうか?

桑平のトチ

桑平堂のスギから少し下ると桑平のトチがある。

こちらにも社のようなものがあった。しかし扉についている四角い穴は何だろうか?これまでに来た幾つかの建物にも開いていた気がするが謎の穴だ…。内鍵を開ける穴とかなのだろうか?

隣には芳名板や灯篭、小さな社もあった。

少し降りると井戸があった。おそらくここに人が暮らしていたころはこの井戸が水源だったのだろう。

いつもの説明板と、奥大野のアカマツにもあった根本保護の看板。こちらの看板はやや汚れていて、あまり手入れされていなさそうだ。

桑平のトチは非常に大きく、場所的にフレームに収めきることが出来なかった。かなりの老木に見えるので支えがなくて大丈夫なのか、やや心配な見た目だ。

後ろには小さな祠があった。

スポット最高峰への道中

貞光川最奥のスポットへ向かう道の中で見たものだ。

これはタクシーの人からヘアピンカーブに番号が打ってあるのは特徴的ではないかというお話があったので撮ったものだ。

似たようなものは神戸箕谷線にもあったなぁ…とか思って眺めていた。

雌池と雄池のある夫婦池と店の廃墟

夫婦池は二つあると言う事で、まずは雌池に連れて行って下さった。見づらいが木々の先にある小さな池がそれである。

タクシーの人はこれが雄池と仰られていた気がするが、近くの看板には雌池とあった。もしかしたら諸説あるのかもしれない。こっちの方は水がないこともあるらしい。

そこから少し車で走るとGPSスポットである雌池があった。

トイレや東屋もあり、休憩するのに良さそうな場所だった。

汚れと老朽化で読みづらいが旧一宇村が設置した観光看板もあった。下の方には鳴滝や柿や栗の名所、製茶工場、上にはラフォーレや剣山などが書かれているように見える。

近くには県民の森と書かれた岩があった。この背後に広がるのが雄池である。

雄池は中々の大きさで、木々が反射していてよかった。水面にはアメンボが滑っていた。ウシガエルのようなカエルの鳴き声が聞こえたのも印象的だった。

池の前にはかつて店だったであろう廃墟があった。

過去どうだったのかGoogleのストリートビューで見てみた。2012年8月では、まだちゃんとしていたようだが、この時にはもう潰れていたようである。

2014年10月には、建物が傾き始めてたようだ。

2021年10月には、だいぶ壊れ始めている。

中に飲料冷蔵庫があるようなので元は茶屋か何かだったのかもしれない。

近くにはラ・フォーレつるぎ山の案内看板もあった。看板の下には美化運動の看板がなすすべもなく転がっていた。

最終目的地にして最高峰、ラ・フォーレつるぎ山

時刻は17時ちょうど、いよいよ最終目的地であるラ・フォーレつるぎ山に来ることが出来た。一応この後に貞光ゆうゆう館にも寄るのだが、営業時間に間に合わないことは自明なので実質ここが本日の最終のようなものである。

ここはこれまでに訪れた施設の中でも最も立派で、山小屋らしい施設に見えた。流石、西日本第二の山の施設だけはある。

ここは宿泊施設でもあるが、タクシーの人曰く、ここに泊まる人はあまり多くなく、大抵の人は山上のロッジに泊まるらしい。

中にはツルギスタのフライヤーや、クーポン利用促進の案内もあった。岩戸の宿のフライヤーは湿気で曲がっていたが、こちらのはちゃんとしていてよかった。

全体的にツルギスタ推しのような空気感があるのもよかった。

館内には座敷の休憩室もあり、ゆったりくつろげそうだった。碁盤まであるのはすごい。

本棚にあった一宇村史は時間があれば一読してみたい本だ。

四国一高い風呂の入口にはいい感じの絵が描かれていた。

グッズも多くあり、大変充実していた。

寝ながら下山

ラ・フォーレつるぎ山でGPSチェックインをしてタクシーに戻ると、あとは死んだように寝ていた。ほぼ丸一日この長距離を移動しつつ、土釜や白山神社、奥大野などを飛び跳ねまわっていたので仕方がない。途中何度か起きたが、貞光のマルナカの辺りまで寝ていたと思う。

下山後は貞光ゆうゆう館→貞光ゆうゆうパークと回収した。

本日の終着地、折目邸 遊懐へ

この日は貞光に宿泊するため、宿泊地である折目邸 遊懐に向かった。この時時刻は18:20で、出発から10時間ギリギリ経過していないくらいだった。

タクシーメーターは50,930円と、ほぼ予想通りの清算額だった。

貞光タクシーには事前に見積もりを出しており、当初41,000円という回答を頂いていたのだが、この時出していた内容では貞光川流域全てを回れなかったため、この見積もり後に幾つか追加したのである。追加後の見積もりは確認していなかったが、凡そ5万ほどだろうと思っていたのでドンピシャだった。

もし貞光川流域のツルギスタスポットを巡る人がいたら参考にしてほしい。私の場合は無関係なルートも回っているため、GPSスポットに絞ればもう少し減るはずだ。

またGPSスポットだけを回り、写真を撮らず、昼食もスキップすれば恐らく一日で半田エリアも含めた全スポットを取れるのではないかと思う。ただそこまですると本当にGPSのためだけに来たことになり個人的には勿体なく思うので、強迫観念に押され生き急ぐのでなければ、観光もした方が充実すると思う。

しかしタクシーの人は元MMORPGプレイヤーで、ROもしたことがあるとのことで、非常に話が盛り上がり、他にも名称や一宇の各地域、そして十家など、広くいろんな話に花が咲き、道中を非常に楽しむことが出来た。もしまた貞光、つるぎに来ることがあれば、ぜひ利用したいところだ。

豪勢な旅館、折目邸 遊懐

さていよいよ折目邸に入ってゆく。折目邸は築100年の古民家をリノベーションして作られたという民宿だ。

まず正門には閂を指すためのフレームが取り付けてあり、屋敷感が凄かった。

中には砂利道が広がっており、昔ながらの日本の家を彷彿とさせた。

正面に現れた建物は立派で、こんなところに泊まれるのかとちょっと驚いた。

横には昔ながらの日本家屋も見られた。

玄関を開けるとまずツルギスタが出迎えてくれた。もうこれだけで感動ものである。折目邸にしてよかったと思った。

入っても人がおらず若干困惑したが、勇気を出して「ごめんくださーい」と呼び掛けてみたら宿の人が出てきて助かった。マチアソビで学んだ自分から声を発するというのが早速役に立った。これまでの私なら狼狽えて土間で後藤ひとりになっていただろうが、今回の私は違った。

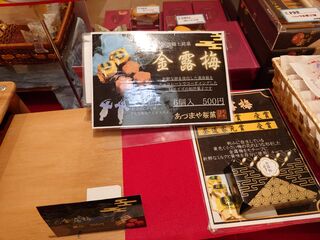

上がらせていただくとお茶と地元のお菓子、金露梅を頂けた。金露梅というのは柔らかいチョコレートであんこをコーティングしたお菓子で、独特の触感があった。ピノみたいにパリッとはしておらず、しっとりしている感じだ。

ここでタクシーの人から連絡があり、忘れ物があったので折目邸の女将さんに届けておくねという連絡があり、とても助かった。無縁社会である都会のタクシーではまずありえない光景なので、地域密着は素晴らしいなぁと思うのであった。

部屋「茜」

茜という部屋を取ったが、ここは和洋室といった感じでモダンな作りだった。特にベッドはゴージャスで、そこら辺のビジネスホテルがかすんで見えてしまった。

設備も充実していて、何一つ不足を感じなかった。ポットや冷蔵庫、テレビに空気清浄機、カバンなどを置く椅子など、およそ必要なものは全てあった。

アニメティ類は折目邸の袋に入っていて、とても丁寧だった。

タオルや寝間着にも独特の刺繍が入っていた。折目邸の紋章ではなさそうだが、何か聞いておけばよかった。

エアコンも最新鋭のものが使われており、寒すぎたりすることがなく大変心地よかった。あとこのエアコンの見た目が凄くかっこいいなと思った。普通の壁掛けエアコンや業務用の埋め込みエアコンとは全然違う見た目でスタイリッシュだ。

床は畳縁なしのモダンなもので、質感的に恐らく和紙畳だと思われる。

窓にもしっかり障子が貼ってあり、すごくいいなと思った。障子の先にはサッシと網戸が別にあり、雨風が入らないようになっていたのも流石だ。

なお、夜景を見ようとサッシを開けたら網戸の隙間から無数の虫が入ってきたので開けない方がよかった。

キーホルダーも刻印が入っていて洒落ていた。

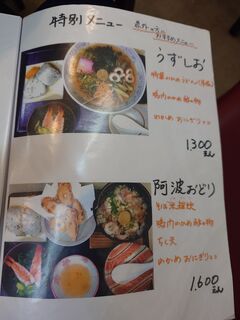

地物食材を使った豪華な夕食

夕食はコース料理みたいな感じで沢山出てきた。

まずはうずしお鯛となるとブリのお刺身や田舎豆腐などが出てきた。田舎豆腐は沖縄の島豆腐みたいな濃厚さと硬さがあり、うずしお鯛となるとブリも鮮度がよく歯ごたえがあり、美味しかった。

このこんにゃくは貞光ゆうゆう館にもある、あおさこんにゃくだと思われる。

次はサラダが出てきた。わかめはやはり鳴門のものだろうか?

食べるのに夢中すぎたので次からは聞けるようにしたい気がした。

三つ目のお膳はもろこしご飯、わかめの茎の佃煮、天ぷらは鱧、いんげん、エビ、大葉、れんこんだった。

わかめの茎の佃煮にはしその実が入っていて、アクセントが効いていてよかった。海老天もぷりっぷりで、これまた素晴らしかった。

四膳目は阿波尾鶏のステーキ。皮がパリパリしていて、肉に弾力があり、これもおいしかった。

五膳目は半田そうめんとデザートのメロンだった。

この半田そうめんは北室白扇の二代目が作っていると言う事で、のど越しがよく、コシもあり美味しかった。

そういえばマチアソビの白滝製麺もそうめんをつゆにつけていたけど、半田そうめんはつゆにつける派というのもあるのだろうか?

まぁ細うどんみたいな太さなのでわからないでもない。

食事会場には素晴らしい欄間や、独特の壺や掛け軸、日本人形なども飾っており非常に良かった。

聞くところによると30年以上空き家だった住宅を欄間や大黒柱は当時そのままでリフォームし、今の形に仕立て上げたようだ。食器や什器類も家の中に転がっていたものを再利用しているとのことで、非常にいいなと思った。

また、そうして出てきた、お盆や食器には作り手が失われた半田漆器が使われているとのことで、最近漆器を使い始めた身として、非常に感銘を覚えた。

ダブルクーポン得点

クーポンを提示すると宿泊で折目邸 遊懐、夕食で半田そうめん食堂の特典を両方頂くことが出来た。

そういえば木綿麻温泉でも使えるシャンプーとトリートメントセットのアメニティを貰っていないことに気がついたが、まぁいいか…。

お風呂と洗面所

お風呂はユニットバスだったが、かなり大きめで、恐らく都会にはないサイズだった。床もクッションになっていて、歩くだけで心地よかった。

またお風呂・洗面所共に大変綺麗で、汚れやカビ一つなくとても心地よかった。まるで新築のような綺麗さだった。中々ここまで綺麗なところはないと思う。

二日目

折目邸での朝

起床

時刻は05:45、珍しく目覚ましが鳴る前に早起きできた。多分昨日タクシーの中で爆睡していた部分が大きいだろう。

朝になったので今度はサッシを開けずに景色を眺めてみた。客室から剣山や急傾斜地集落を擁する山々が眺められますという触れ込み通り、いい眺めだ。

朝食

朝食会場にはいい感じの手ぬぐいに包まれた食パンが置いてあった。

朝食は冷蔵庫に軽食が用意されていて、それを食べるスタイルだった。宿泊者は好きな時に食べて出られる、とても合理的なシステムだ。

トースターはアラジン。アラジンのトースターを置いてる宿に出会うのはルートイン加西 北条の宿以来、二度目である。兵庫県民としては軽く興奮してしまった。

因みにアラジンのトースターは兵庫県加西市で作られている。

玄関

玄関にはお屋敷の屋根瓦の複製が置いてあり、大変興味深かった。淡路島にあるタツミという会社の窯で整備して復刻したそうだ。

撮影の許可を取っていないためここに載せることは出来ないが、気になる人はぜひ折目邸を訪れてみてほしい。

庭

庭に出るとダンゴムシやありんこが平和に歩いていて、神戸ではまず見れない自然の光景に感動してしまった。

荷物を預けに貞光駅へ

この日は折目邸で自転車を借りて貞光観光をする予定だったため、邪魔な荷物を預けに貞光駅へ向かった。

通りに出ると貞光 ホテルでググると一番に出てくるビジネスホテルが見つかった。

松山でも見たダートのマークがあり、四国ではポピュラーなのかな?と少し思った。

背景の街並みも年季というか、風情があっていい。多分全部潰れているのだろうけど…。

マルナカの方を見るとレディ薬局が見えた。松山でも見たやつだ。

しかしここを踏切にせずアンダーパスにしているのが興味深い。

貞光駅への道沿いには生きている店が結構あり、車社会にしては珍しいなと感じた。三宮の化粧品店なんかは私が卒業した時には全滅していたと思う。

この写真以外にも複数の店がやっているようだったので、結構活気はあるのかもしれない。

あとこの美容室は朝8時なのにも関わらず開店していて驚いた。

稼働停止した自販機や札入れが封印された自販機もあった。多分新札に対応できないから封印しているのだろう。

結婚式場を兼ねた、大きな仕出し弁当屋があったが、見た感じ潰れているようだった。

またGoogleストリートビューを見たところ、この通りには2022年4月までは広告付きの立派な街灯があったようだが、現在は広告が外れ、簡素なLED灯に代わっているようだ。こういうその土地の名物街灯が消えてしまうのは侘しい。

昨日お世話になった貞光タクシーも道沿いにあった。

貞光駅にはちゃんと標識が付いていた。ちゃんとこういうのがあるのは素敵だ。

貞光駅は徳島線の駅の中では立派な駅舎があり、トイレまであるので便利だ。特にこの辺りには公園やコンビニがないので非常に助かった。

タクシー乗り場には案内板に書かれていないタクシー会社(オレンジタクシー)がいて興味深かった。

駅前のロータリーには観光案内も充実していた。

ちょうどコミュバスもいた。どうやらここは白ナンバーでの営業が許可されているようだ。

貞光劇場

貞光劇場という木造の劇場があった。いやまぁ、あることを知って来ているのであったというのも変な話だが…w

どうやらかつては貞光にも映画館があり、映画を上映していたようだ。

今はやっていなさそうな雰囲気だが、ダクトの塗装が新しく、錆びついていないため何かの会場としてはまだ利用されているのかもしれない。

今時こういうチケットカウンターがある建物も珍しい。入口には往年の上映作品のポスターが飾られていた。

かつては13時から22時まで上映していたとのことで、そのころの貞光は眠らない街だったようだ。

北野武の座頭市のポスターがあると言う事は2003年まではやっていたのだろうか?そう考えると意外と最近までやっていたようである。いや、22年前が最近なのかどうかは議論の余地があるか。私も歳を取ってしまった…。

松尾神社

ここは初日に最初にチェックインしたスポットだが、タクシーで通過したポイントなので見れていなかったところだ。

街のど真ん中にあるだけあり、立派な社だ。鳥居にもしっかり榊が挿してある。

境内にあった井戸とみられる場所は蓋がされていそうで、落ち葉捨て場となっていた。

拝殿の扉には四角い穴が多数空いていて、もしかしたら初日に見た社や祠の戸にあった四角い穴は、この穴を一個だけ再現したものなのかもしれないなと思った。

中は流石に立派だった。伊勢神宮と関係があるのかな?昔の人はお伊勢参りもしていたのだろうか?

歴史が流れ、道路建設の兼ね合いで土地が買収され、神社そのものを移動せざるを得なくなり、拝殿を含めた一切が移動したと言う歴史が残されていた。

自転車を取りに折目邸へと戻る

折目邸の看板があり、どこから行けばいいのかが非常にわかりやすい。

道を曲がった先の風景。奥の方に立派なお店が見えるので寄ってみる。

先ほどの街道沿いにあった仕出し弁当屋は潰れていそうだったが、こちらは生きていそうだった。宴会場にもなっているようなので、実質的に先の店を引き継いだ存在なのかもしれない。

古い井戸が残されていたり、入り口にもいい感じの装飾があしらわれており、非常に雰囲気があるお店だった。

2番地蔵堂と書かれた札があった。もしかすると貞光版の八十八箇所だろうか?

JA美馬貞光支所を見かけた。半田そうめんや、大塚シロアリ研究所なる大塚製薬と繫がりのありそうな看板があるのが興味深い。

向かいには移動店舗車が来るという場所もあった。

祠や庭を持つ立派な駐車場を見かけた。趣のある駐車場だ。

この辺りの住宅街は昭和の雰囲気を色濃く残しており、歩いているだけで楽しい。

今は廃墟になっていそうだが、この工場らしき建物も明治に建てられたと言われても不思議がないほどの貫禄だ。

貞光探索

自転車を手に入れたので軽く探索してゆく。ヘルメットもついていてよかった。

徳島県立西部テクノスクール

大きな学校があったが、ここは徳島県立西部テクノスクールというらしい。徳島県内に三つあるテクノスクールの一つのようだ。調べてみたところ寮付きの職業訓練校のようだ。

最初見たときは工業高校かと勘違いしていた。

のんびりした時が流れる沈下橋

初日に通った沈下橋の一本山側だと思うが沈下橋を見つけたのでフレームに収めてみた。素朴な橋だ。

また手前にある丸田はベンチだろうか?場所的に憩いの場なのかもしれない。

時の流れがのんびりしていていいところだった。

近くにはヤンマーの発電機があり、ヤンマーがこういうものも作っていることに驚いた。農機具や小型船舶の会社だと思っていた。

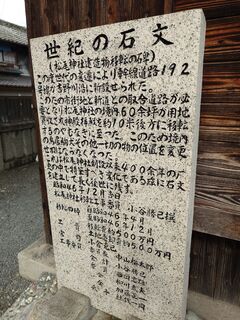

貞光水道記念碑

貞光に水道が開通した記念碑だろうか?昭和六年十二月竣工とある。

通算三軒目の仕出し弁当屋

広い駐車場まで備えた大きな仕出し弁当屋だったが、つい最近閉店してしまったようだ。時の流れというのは非情である。

写真にはできていないが、ここもかなり大きな建物で、さながらビルのような様相だった。

剣山道標への道中

初日チェックインしたもののタクシーで通過しただけで見れていなかった剣山道標へ向かってゆく。

ここにも生きているお店があった。自動車整備は需要があるのだろう。

廃墟もあった。貞光でも中心から外れればこういうのもあるのだろう。言っても仕方のないことだが、すりガラスなど、今ではもう作られていない設備も残っているので、もったいない状態だ。

こういう昔ながらの路地は良い、好きだ。

かわいい猫がいた。この後、猫は吸い込まれるように民家に入っていった。

剣山道標と二層うだつの町並み

さて剣山の道標にやってきた。「つるぎ山道是ヨリ九里八丁」とある。

一里が約3.9km、一丁は約109mのようなので36kmほどと言う事だろうか。

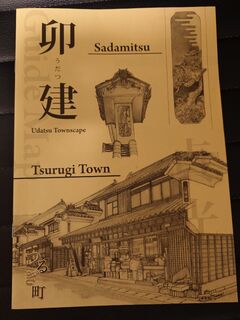

またここからは二層うだつの町並みが始まる。

二層うだつとは普通は一層であるうだつが二層になっていると言う事で、現存するものとしては特に珍しい光景らしい。

うだつというのは防火壁に凝らされた装飾で、上図の赤丸で囲った部分のことだ。「うだつが上がらない」のうだつでもある。

うだつを建てるには裕福でないと難しかったため、うだつを建てられないような人のことを揶揄する言葉だったようだ。

貞光のうだつは二段構えになっており、他の地域よりも裕福であったか、より豪華なものを作り権威を示す意味合いがあったのかもしれない。

二層うだつが並び光景は壮観で、非常に見ごたえがあった。ここまで古い建物が残っており、更に人の営みが残っている街並みも中々ないだろう。

また二層うだつの構造も家ごとにまちまちで、いろいろな方式があるようだ。詳しくは貞光や一宇の各所においてあるうだつのパンフレットを見ることで、より一層理解が深まるだろう。

鏝絵と呼ばれる漆喰細工を程化した二層うだつも見られた。これらは漆喰を塗った上から鏝をあてがい絵を描いたものらしい。家やうだつにより絵柄が違うのが特徴的だ。

一枚目は銀杏、二・三枚目は川を泳ぐ亀が描かれているようだ。川と亀を描くことによって防火の願いが込められているのだろう。

中には絵が飛び出たような立体的なものもあり、これは凄かった。松と鷹が描かれており、魔除けや防火の意味合いがあるらしい。

こちらの鏝絵は鯉の滝登りが向き合って描かれており、立身出世や水にまつわることから防火の願いが込められているそうだ。

鏝絵の中には屋号を記したものもあった。ここまでの内容から、貞光の二層うだつはその構造や鏝絵の違いから、非常に多様性があると言える。

二層うだつを持つ建物の中にはモダンなお店もいくつかあり、時代の流れに沿って生きていることが伺えた。

こちらはGPSスポットにもなっている織本屋だ。杉玉が飾っており、これは昔ながらの酒造業に多く見られるものらしい。実際織本屋は代々酒造業を営んできた商家らしく、その特徴は合致する。

こちらの二層うだつも形状が特徴的で、相当古いものとされているらしい。またこちらの建物は国の登録有形文化財に登録されている。

二層うだつとは関係がないが、街並みの中にはレトロな光景もたくさんあった。

既に廃業した店ながらも受付嬢のように飾られ続けている綺麗なドールや、昔ながらの駄菓子屋を続ける菓匠、懐かしの郵便受けや新聞受けなど、とても風流な光景がたくさん残っていた。

中々味のあるアパートもあった。この外観で電話番号が090というのが興味深い。恐らく廃墟だと思うが、中から人の気がしたような気もする。

織本屋は駐車場の立て看板にさえ風情がある。

うず芋の栗尾商店もあった。駅前に事業所があるはずなので、こっちは移転前とかの昔のお店だろうか?

TABACCOと書かれた細い長いシャッターが懐かしい。

建物中はなんかごちゃついているように見えたがお酒の自販機は動いていた。

記念碑もたっていた。平成21年とあるので、20年位前まではここで営業していたのだろうか?

かなり懐かしいデザインのVISAのマークがあり、栗尾商店は昔からクレジットカードに対応していたことが伺えた。恐らく当時の貞光では珍しいお店だったのではなかろうか?

引き続き二層うだつの町並みは続くが、書いていると限がないのでいったんここで終わりとする。

しかしこの二層うだつも屋根から下をくぐるような形で瓦が伸びていて面白い。

旧永井家庄屋屋敷とまちなみ交流館

ここも初日にGPSチェックインで通ったのだが実質通過に等しく訪れてみたかったので来てみた。

入口にはいい感じの標識が立っていた。

旧永井家庄屋屋敷は550坪もあり、中にはいろいろな建物があるとのこと。内部は周囲の風景とよく調和しているそうだ。