EXPO 2025 大阪・関西万博 二回目訪問記

投稿日:

去る7月5日、EXPO 2025 大阪・関西万博にもう一度行ってきたのでその記録。

予定では日本館→サウジアラビア館→関西館→中国館の順で見る予定だったが、時間の都合で中国館は見れておらず、実際に回った順序も幾らか前後や変更がある。

前回の記事はEXPO 2025 大阪・関西万博に行ってきたを参照。

前回の失敗を踏まえて入念に準備した万博

前回は万博の予約システムの理解不足や、何とかなるやろ感でナメていて予約が必要なパビリオンを巡ることが出来なかったが、今回は執念を掛けたのもあってよくできたと思う。

特に今回は関西館と日本間を絶対に見たかったが、これは予約が奏功した。

事前予約で関西館の予約に成功したほか、日本館も当日予約で執念を掛けて取得に成功した。

これらは事前の情報収集による部分が大きい。特に当日予約はノウハウが必要で、知識がないとうまくいかないこともあるだろう。

旅の始まりとEXPO神戸号の混雑状況

行列が酷くて乗るのが大変と聞いていたEXPO神戸号の07:24時点の行列は思ったほどではなかった。ぶっちゃけ山側の高架下まで伸びているかと思ったが、精々横の半分程度だった。

バスが一便出た後はこのくらいの状況で、余裕をもって乗れる状況だ。実際私はこの後に並び、次便に乗車できたため、15~30分並べば乗れると思った。15分前に消えていれば基本乗れるのではなかろうか?

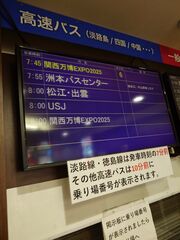

神姫バス三宮バスターミナル

15分刻みの高頻度運転のため、案内にはEXPO神戸号が同時に表示されていて面白かった。

ビラ置き場には万博ツアーの案内らしきものが刺さっており、万博人気の高さが伺えた。以前喫茶店で隣の人が神姫の万博観光は高齢者に絶大な人気だというのを隣の人が話していたのを聞いたことがあるので納得だ。

出発

やはり神姫バスは窓際に小物を置けるスペースがあって便利だなと思った。

往路途中のビルには万博の掲示が行われていた。ずっとこのビルが何なのかわかっていなかったがGoogle Mapsによると関電のビルらしい。

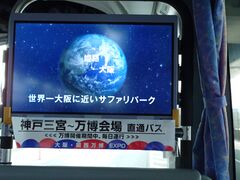

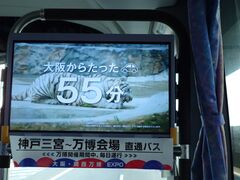

世界一大阪と岡山に近いサファリパーク

バスの車内では姫路セントラルパークが斬新な宣伝を流していた。この理屈で言えば姫路城も世界一岡山と大阪に近い現存天守とか言えそうだ。物は言いようである。

西ゲート

人の多さは初日とそこまで変わらないと感じたが、並ばない万博から並ぶ万博に姿が変わっていた。セキュリティが強化されたのか、明らかに初日より列の進みが悪い。

スポットクーラーや給水場があるなど、暑さ対策がされていたのは良いと思ったが、肝心の列部分にクーラーはなく、ほぼ空気だった。

08:46に整列地点に着いたが、入場できたのは09:55と、並ばない万博とは何だったのか…という感じである。とはいえ、万博組織や会場の方も頑張られていると思うので、これは仕方のないことだろう。初日は奇跡だった。

日本館への道中

日本館は09:30の入場では予約なしで入れるので日本館に向かっていた。とはいえ、時刻は10時近く軽く諦めていた。

ベルギー館の前には謎の装置が並んでいた。

真ん中の森では何かがメンテナンスされていた。

住友館の奥に日本館の片鱗が見えてもうすぐだと思っていたが、進むと行き止まりだった。

どうやら日本館の入口は大屋根側にあったようで、私はここでタイムロスしてしまう…。

万博マップからは入口がどこにあるかわからないため、さながらアドベンチャーゲームのようだ。

熱すぎるからか電気バスが休憩施設として使われていた。

タイムアップで日本館に到着

時刻は10:18、列の影も形もなく当然のように予約なし入場は打ち切られていた。目の前で予約なし入場のビラが剥がされて持ちさられていたので、道に迷ってなければワンチャン…いや…なかったかな…。

ひとまず大屋根に戻り日本館の予約が取れるまで執念深くリロードと予約ボタンを連打して何とか夕方に日本館の予約を取ることが出来たので、時間潰しに次のパビリオンを探すことにした。

予約時刻が帰宅予定時刻を過ぎていたうえ、自由入場時刻に近かったため微妙な面持ちであったが狙った時間に取ろうとすればどれほどかかるかわからなかったので妥協した。

後述するが、予約なしは地獄だったようなので、予約して入れていたことは良かったと思っている。

アラブ首長国連邦館へ

一旦近くにあったアラブ首長国連邦館へ入ることにした。

中々インパクトのある外観だ。見ての通り並んでないので余裕で入れた。

大地から天空へというテーマで実際の国土と、宇宙開発に関するテーマが主だったように思う。

外から見えた壮観な柱はナツメヤシをモチーフにしているらしいが、柱に巻き付けられているのは細すぎるため、断面から見た感じサトウキビか何かだと思われる。

内部は床に透明感のあるパネルがあるなど、独特の感じがあった。

伝統的な短剣はかなり曲がっており、太い鞘に収められていたが、これは抵抗面積を稼ぐことで砂漠に落とした時に沈み辛くするためらしく、面白い発想だなと思った。

UAEの砂も置いてあった。蓋を開けて触れるようだが、触っている人はいなかった。触ろうとした子供をなだめる親はいた。

こういう場にあって開けられると言う事は普通触っていいはずであるし、係員も止める素振りがなかったので、きっとそういう事だろう。

過去の万博を通して展示され続けてきたお城?が飾られていた。

お香が置いてあったが、お香をたく壷は飾りになっており、実際は箱の中からモクモクと出ていた。仕方ないね…。

各モニタが独立して機動的に動く展示があった。モニタはDell製だった。

写真は撮れていないが横斜めに傾いたり、右から左へ波打つように動くモニタはちょっと面白かった。

宇宙科学関連の展示ではロケットの形をした塔にモニタが張り付いており、ユニークだなと感じた。

人工衛星を入れた箱にTHE EMIRATESとあるが、エミレーツ航空とは関係なく、首長国という意味だそうだ。つまりエミレーツ航空は首長国航空という意味の社名なのだろう。アラブ首長国連邦を表すUAEもUnited Arab Emiratesの略らしいので納得だ。

しかし宇宙空間にアラビア文字が浮かんでいる光景は新鮮だなと思った。

月に探査機が着陸しているシーンでは日本の名前が大量に書かれており、これは興味深かった。説明を見つけることが出来なかったが、ググった感じ日本の宇宙開発企業アイスペースがUAEのムハンマド・ビン・ラシード宇宙センターの月面探査機を打ち上げた時に利用したものと思われる。

万博会場という集客が見込まれる場所に映し出されることで、SMBCや高砂熱学などは予期せぬ宣伝になったかもしれない。

昼食会場への道中

時刻は11:00、関西館の入場開始が13:30なので昼食を取るために移動した。時間が微妙すぎて並ぶようなところは無理なので、ひとまずアニメイトがある辺りのフードコートを目指して歩いていた。

やたら寿司のキャラクターが並んでいる謎エリアがあった。

セコムの警備ロボは小さな子供のおもちゃにされていて、道を塞がれたり、なでられたり、大変そうだった。

JRキューポをデザインした人の作品っぽいものが展示されていた。

前回無料の水飲み場を発見していたおかげでタダで水にありつけて助かった。

会場のいたるところにミスト扇風機が設置されており、場内はそこまで暑さを感じなかった。

時間があったのでサウジアラビア館へ

時刻は11:25。やや時間があったのでサウジアラビア館に寄ることにした。ここは今回寄りたかったスポットの一つだ。

列の長さ的に入れるか訝しんだが、列の進みが早かったので、すぐに入ることが出来た。

アニメ的な絵があったボタニカルエリア

列の道中にはサウジアラビアの植物らしきものが展示されており、ボタニカルな感じを出していた。

中でも驚いたのは比較的日本的なアニメ的イラストが存在したことだ。これは大変驚いた。これは一番最後に答え合わせが出来る要素なので、覚えておくとポイントになる。

アラビアン空間

列はどんどん進み、サウジ広場といういかにもアラビアンな広場に出てきた。列空間までをここまで文化要素で支配しているところは珍しいと思う。

絵画を展示しているスポットもあった。配置的に恐らく時間帯によっては作業風景が見れるのだろう。

サウジアラビア社会の革新的変容と、女性の自由化

最初に迎えてくれたのは文化視覚芸術スタジオだ。まず目に入るのはヒジャブ・アバヤ・ブルカといった民族衣装に身を包んでいない女性の姿だ。

私は最初別の国のパビリオンに来てしまったのか?と軽く首をかしげた。しかし私はその意味をすぐに理解することが出来た。

次の瞬間にモニタにサウジアラビアの女性と、その変容を描いた内容の資料が表示されたからだ。

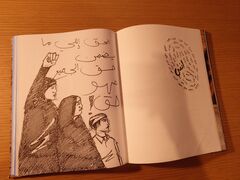

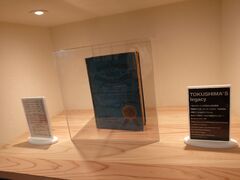

この部屋の中央には一冊の本が安置されていた。みんな列を進むのに一生懸命で誰も読んでいなかったが、私は軽く手に取ってみることにした。

すると、怒った表情の女性が拳を掲げているページを見かけた。書いてある内容は読み取れなかったが、先ほど見たモニタの内容と照らし合わせて考えると恐らく女性が権利獲得のために声を挙げているシーンではないだろうか?

参考までにClaude Opus 4に読ませてみたところ、上の三行は以下の内容ではないかという返事が出てきた。

الحق لأجل ما (al-haqq li-ajl ma) - 「〜のための権利」

يضمن (yadman) - 「保証する」

حق الجميع (haqq al-jamee') - 「みんなの権利」

女性のための権利を保障せよ!という内容なのかもしれない。

別のモニタを見ると女性の困難と社会の変化についての内容が流れていた。やはり、そういう展示なのかもしれない。私はここでサウジアラビア館が非常に楽しみになってきた。

一体サウジアラビア館は私に何を見せてくれるのだろうかとワクワクした。

次は中庭に出てきたが、ここは特に何もなかった。

日本の機材もある音楽スペース

その次は文化音楽スタジオに入ることになった。

ライブスペースらしきものがあったが、今はやっていないようだった。時間によっては演奏を見ることが出来るのだろう。

機材にはYAMAHA, TRUETONE、BOSS、DELLなどのブランドが見えた。YAMAHAを見るのはトルコ館以来である。やはり日本のものが使われていると嬉しい。

何よりサウジアラビアにここまで電気楽器が充実していることに驚いた。失礼ながら伝統的な楽器を使っていると勝手に思っていた。

またヘッドホンはロゴの形からSONYの赤帯ないし、青帯と思われる。少なくともSONY製だろう。

出口には水汲み場があった。砂漠だから?

進化するサウジアラビアの都市

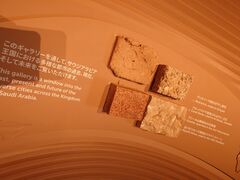

次は進化する都市という部屋に案内された。

まず出迎えてくれたのは歴史的日干し煉瓦から近代的な石材?だった。

この部屋には大きなスクリーンがあり、様々な都市を映し出していた。

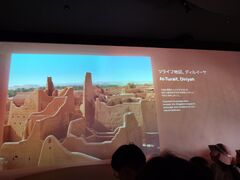

地形と建造物を利用して侵略から人々を守り続けてきたディルイーヤ。

テラスに植生を作ることにより快適に過ごせる環境にしたリヤドのキング・サルマン公園には、驚くべきことにTシャツを着た女性がランニングをしている姿が映し出されていた。

サウジアラビアといえば女性は民族衣装に身を包み、肌を完全に隠し、許可がなければ外出すらできない印象だったので、これは衝撃的だった。

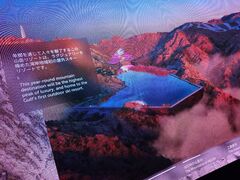

アルウラという数千年の歴史を持つ伝承地域。

Welcome Saudiによると、これは古代の墓で、建造物は西暦1世紀に建てられたと言われる、クザの息子リヒヤンの墓だそうだ。

またサウジ観光局を見ると、巨石を掘って作ったものであることが推測できる。これほどの岩を削り、これだけ建造物にしてしまうのは、とんでもないことだ。

アル・アハサ・オアシスには大量のナツメヤシが植えられていて、ターバンを巻いた典型的なアラブの人がよじ登って採るイメージが描かれていた。実際にこんなことをしているのかは果たして謎だが…。

持続可能な海と、サウジの先端技術

次は持続可能な海というところに出てきた。入口は歴史的な公開技術や遺産類の展示に見えた。

次は二酸化炭素を吸収するマングローブの紹介。恐らくSDGsがらみだろう。石油大国サウジの技術で気候変動を逆転させられたら、それは凄く画期的で面白いことだと思った。

他にも再エネで運営されている高級リゾート地という、石油大国のイメージを払拭するような展示もあった。

3Dプリンタによるサンゴも興味を引いた。フィギュアとしての価値はありそうだが、宝石としての価値はなさそうではある…。

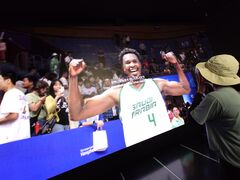

人類の無限の可能性と、サウジのスポーツと、女性の進出

次に来たのは人類の無限の可能性と書かれたシアターだ。ここではサウジのスポーツに関する取り組みを見ることが出来た。

スマホのカメラと映写方式の相性が悪くイマイチだが、ここではサウジでは女性のプロスポーツ選手も活躍していることが大きくアピールされていた。どうやらサウジアラビア館では今までの女性に対するイスラム的文化を打破し、西洋的文化に迎合、女性の自由を開放するといったイメージを伝えたいのではないかと思えた。

勿論男性の活躍もちゃんと出ていたが、どちらかというと女性の活躍の方が目を引く構成になっていたと思う。

最後に流れるまとめのシーンでも女性を贔屓していることが割とあからさまだ。

イノベーションの頂点

次に訪れたのはイノベーションの頂点という部屋だ。ここではサウジラビアの宇宙開発や、将来像について知ることが出来た。

まず出迎えてくれたのはパネルの数々だった。宇宙開発をメインにアピールされており、やはりここでも女性にターゲットが向けられていた。女性宇宙飛行士の活躍や、専用装備の開発は、いかにもそれっぽく、効果的な請求に繋がっているなと感じた。

恐らくサウジアラビア館では先進的なサウジというテーマでのプロパガンダを主体としたいのかもしれない。例えば今まで抱かれていた、封建的で規律と戒律に縛られ、石油が中心で時代遅れな伝統的サウジのイメージを払拭し、宇宙開発や女性活躍といった、先進的開発、人権表現を取り入れた内容を万博という場を利用し、喧伝することが出来れば、人々の意識を塗り替えるという意味で、一定の成果が出る可能性がある。

次に現れたのはNEOMと呼ばれる新世代都市の紹介だ。名前がNEO + Mと言う事で、いかにもそれっぽい。変に洗練されておらず、誰にでもわかる感じがよい。

しかし個人的には配置がやや気になった。イスラエル・ヨルダン・エジプトの国境に近く、ここは政情が不安定だったはずだ。こんなところに作って大丈夫なのだろうか?

サウジの山間部にスキー場を作るという大分夢物語風なイメージが流れてきた。そういえばスポーツシーンでもサウジらしさのない変な雪山が出てきた記憶があるが、あそこを指しているのだろうか?

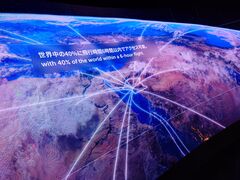

NEOMにはOXAGONという瑞々しい都市が造成され、世界市場との接続性を提供する工業都市になるらしい。UAEのパーム・アイランドみたいな感じだろうか?

左の島が居住区で、右の島が工場だろうか?左の島との架橋が一箇所しかなく随分アクセスが不便そうに見えるし、棟数から見ると規模も神戸市西区にある西神ニュータウンや西神工業団地と変わらない気がするので、大規模プロジェクトなのかどうかはイマイチ判別がつかない。車が走れるようなスペースがなければ線路も見えないし、どうやって暮らすのかは謎である。

他にも海岸線に超豪華リゾートを作るとかのが出てきたが、パット見はすごく見えるが、段々石油パワーをフル活用した幻想に見えてきた。なんというかパーム・アイランドやブルジュ・ハリファの現代版というか…。

ネオム諸島なるものも出てきたが、街灯の場所には砂州程度のものしかなく、容易に水没してしまいそうだ。

締めくくりはNEOMが世界を結ぶ要所として機能するという内容だったが、結んだところでこれまでの内容では中身がなさすぎるため、今後に期待したいと思った。

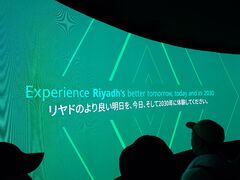

このメッセージもリヤドとNEOMは距離がありすぎて何ら関係がないと思うので、あまりよくわからなかった。

出口とサウジの漫画が並ぶ土産店

出口には「さようなら」的な絵が描かれていたが、タッチして何か起きる仕掛けとかは特になかった。

会場の出口にも名前がついていた。

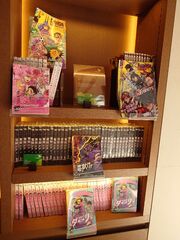

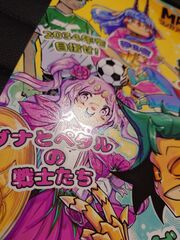

出口には各パビリオン恒例のお土産屋さんもあり、伝統なものなどが売られていたが、中でも目を引いたのは漫画の存在だ。

この漫画はManga Arabiaから刊行されている実際の漫画で、一巻だけを特別に日本語訳して製本したものらしい。見かけも内容も相当サウジアラビアとは思えない内容で、だいぶ驚いた。サウジアラビアでは日本の漫画が人気らしく、その活気から自国でも漫画産業を作ろうというので生まれたそうだ。

Manga Arabiaのサイトのサムネイルにはこんな作品も行けるのか…!?というのが出ていて軽く驚いた。

閉まっていたレストラン

パビリオンで食事をとろうとしたが、残念ながらレストランは閉まっていた。

想像より西洋化が進み、先進的だったサウジアラビア館

古くからの風習からの解放による女性の自由や、全体的な西洋化、自由の受容、オリンピックや宇宙開発への参画、漫画の出版、NEOMの開発といった風に、全体的に西洋化が進み解放され、自由・先進化の進むサウジアラビアといった印象を受けた。

ただそれと同時に、これらがどれほど浸透しているのかは気になった。例えばNEOMは現実を見るとほとんどできておらず、大幅に遅延しているという情報があり、これはGoogle Mapsで当該地の衛星写真を見ても明らかだ。

またNEOM諸島の建設予定地も砂州にしか見えず、実現性が大変怪しい。実際、動画の中でも海抜が非常に低く、特に防波堤もないように見えた。これはOXAGONにも通じるところがある。

OXAGONも発表されているスケールの割に、明らかに小さい。NEOM 公式サイトによると48㎢ とのことで、これは箕面市や明石市程度のサイズだ。前述した西神ニュータウンは6.3㎢ 程度のため、これよりは大きいが、この規模で一体何を作るのかは謎だ。まずサウジアラビアで工業が成立するのかという部分が非常に気になる。

全体的に夢物語色が強い内容だが、背景を調べると死刑を伴う土地の強制収容や、石油マネーにものを言わせた強行的な宣伝などの歴史も出てきて、実際のところは中々難しい内容だと感じた。

UAEのブルシュド・ハリファやパームアイランドの例を見るに、一定は達成できると思うが、再エネの部分などは明らかに厳しいか、石油マネーで解決されるなら、実質的な炭素問題はクリアにならないだろう。

深く考えるとあれなので、SF的で見てて面白かったといったところに落としておくのが良さそうだ。

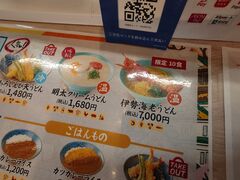

謎の神戸感が漂ううどん屋で伊勢海老を食らう

昼食は安く軽いものにしようと、つくもうどんにやってきた。フードコートのすぐ横にある、THEうどん屋みたいなところ。

机の上には小さな衝立が立っており、謎の神戸感があった。富士山や東京タワー、日本海の波や大阪城みたいなのが混ざったカオスな絵で、何より神戸505という謎の文字が、謎の神戸感を漂わせていた。

あとで調べたら法人名が神戸ゴマルゴとのことで、元々は神戸を中心に万博にも出店していた企業だそうだ。

店内はとにかく日本らしさを醸し出そうという感じだったが、客の九割以上が日本人だったため、なんとも言えない光景だった。

モニタには謎のアニメが流れていた。

また、お冷は無料で提供されており、これは非常にありがたかった。

後ろがつっかえているので安く早く済むものを頼もうとしていたはずが、なぜか私は限定10食と書かれた伊勢海老うどんを頼んでいた。ここの麵は見ている限りシマダヤの冷凍うどんだったので、手抜き讃岐うどんとかでは全くなさそうだったし、クオリティも丸亀製麺レベルが予想されたが、それでもあえて頼んだ。

待つこと20分、時刻は13:02、伊勢海老うどんがやってきた。明らかに他より出てくるのが遅かったうえ、作っている行程を見ていると海老味噌をだしに掻き入れたりしていて、結構手間暇をかけていそうだった。

見た目もなかなか立派で、特に和傘を身に刺しているなど、風情があるのもいいところだ。肝心の味の方は、これまで伊勢海老を食べたことがなかったので何ともだが、上等な車海老を食べている感じで中々よかった。

関西館の道中にあった変なトイレ

そもそもこの万博には変なトイレしかないというのはさておき…。まず目に飛び込んできたのは宙に浮いた手洗いというか、水を受け止める場所がどこにもない斬新な手洗い場だった。しかもやたらカラフル。色合いも、マットな感じで主張し過ぎないところがいい。

男子小便器が個室なのも特徴的だった。他のトイレでは個室でない場所もある。

荷物を下げるフックがあるのもいい。これも男子小便器だとあるところとないところがある。

お待ちかねの関西館

本当は前回来たかったけどこれなかったところ。関西人の入場比率が65%といわれているこの万博においては超人気ともいえるパビリオンだろう。知らんけど。

自由入場時間のある日本館とは異なり、完全予約制のため、予約なしに入ることはできない。

エリアについても関西の定義が割と謎気味だが、恐らく近畿地方というよりは近畿地方に所縁のある府県くらいのノリだろう。

入口の道にある各府県の風景

表にある各府県の絵柄も見ごたえがある。

予約制なので並ぶことはなく、列はスイスイと進む。

入口壁面には関西館の対象となっている府県の様々な風景が描かれていた。

エントランス

天井には東証のリングみたいな感じで各府県のバナーが表示されていて、ちょっと壮大な感じがあった。

中央には各府県の紹介の垂れ幕もあった。

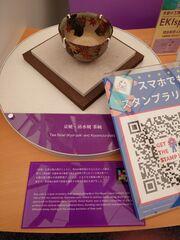

垂れ幕の下には各府県の特産品も置いてあった。ほとんどの府県が伝統工芸一点勝負みたいな感じの中、徳島だけバリバリで観光アピールや、阿波踊り用具一式展示にすだちくんまでいて力の入れようが凄かった。印籠みたいなやつはちゃんと開けられて、ガチで来てるなという感じが凄かった。

また兵庫県は淡路瓦の展示があったが、これは前回つるぎ町に行ったときに折目邸の玄関で見た内容と一致して、淡路島の伝統を新たに知れていい気分になったりした。

あまりパッとしなかった京都

色々な展示があったものの、イマイチ京都感がなくてパッとしなかった。そもそも京都感ってなんだ…?神社仏閣…?

これはアフリカンプリントと呼ばれるもので、アフリカでよく使われる布地だそうだ。かつては日本でも作られていたそうで、それを京都で復刻したものなのかな?ちょっとよくわからなかった。

こちらは木津川市で作られている世界シェアトップらしい織物壁紙。手をかざすとLEDが光り、これで「証明が要らなくなるかも?」とあったが、強引すぎて理解が及ばなかった。織物とLEDと人感センサーに繋がりがなさすぎる…。

アニメやゲームなどとコラボして、タペストリーとして売り出せば面白そうだが、どうなんだろうか…。

西陣織は京都の伝統工芸らしい。展示方法がモダンすぎて、どうにもしっくりこなかった。

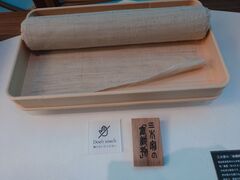

次は生糸をガラスに織り込んだ製品で、島津製作所の製品にも採用されているというものだった。蚕の繭の実物を触ったり生糸や、練糸を触ることが出来大変面白かった。繭は本物で中に蚕が入っているが、出てくることはないとのこと。

蚕の繭から生糸を作り、そこから絹になることは知っていたが、それより深い話を聞くことが出来た。まず生糸は蚕の繭を糸にしたものだが、そのままではガサ付きがあり、これはセリシンというたんぱく質によるもので、3時間茹でてセリシンをそぎ落とすことで柔らかい布にするらしい。茹でずにハリのある素材にすることもあるのだとか。

ここでは他にも絹を挟み込んだガラスや、生糸で作った布も置いてあった。生糸で作られているのでざらざらしていた。

こっちの織物は確か練糸で作られていて、つるつるしていた気がする。

他にも伝統工芸士による金泥(きんでい)描きの実演もあった。

金泥というのは金箔の粉を膠に溶かしたものらしい。

絹織物を使ったUSB行燈もあったので、興味本位で裏をのぞき込んでみると、当たり前な結果とはいえ、ちょっと残念な気持ちになった。

黒染めでTシャツを復活させる試みや、市松人形に着せたもの?もあった。この黒染めは触り心地がつやつやになるのが特色らしい。

頭原作熊倉聖祥とあるが、調べたところ日本のひな人形の頭の8割を作っている工芸士の方らしい。埼玉県の工房にいらっしゃるそうで、京都とはあまり関係がなさそうだった。

SOMABIRODOなる、化繊で作られたパフの展示があった。触るとふわふわしていて気持ちよかった。

最後は和紙畳を染めてかばんや、椅子、オブジェにする取り組みを見た。和紙畳の良さを熱心に説明されたが、い草産地の出身者としては何とも言えない気持ちになった。

次は、隣にあった滋賀に入ろうとしたが、これ以上並べないとのことで後で来ることにした。滋賀に来たいかどうかの投票もあり、来たくない人が一定数いたのに笑ってしまった。

忍者屋敷だった三重

前述の通り、滋賀は入れなかったので、滋賀の隣にあった三重にやってきた。やたら綺麗な空間が入口になっていた。

まずは三重は美し国三重と古くから言われていたという歴史が紹介されていた。

金庫のような装置があったので撮影していたら「お客様これは除湿器ですので見ても仕方ないです…」といわれてしまった。恐らく下の箱は水を貯めておくやつなのだろう。

内部は壁の中に展示が埋め込んでいるタイプでアトラクション性があった。

引き出しの形も色々あり、写真はないが中には忍者屋敷の回転扉のような仕組み(どんでん返し)もあって楽しかった。

香りに関する展示もあり、酒は良く香りがしたが、茶は香りが飛んでいる気がしたのが残念だった。

伝統的な品から、近代的な品まで幅広い展示がありこれも面白かった。漆器はどこにでもあるなぁとか。和歌山にも漆器があるのでその流れなのかもしれない。

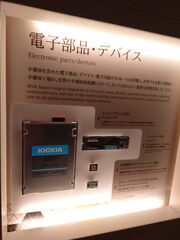

国産のNVMeSSDが存在することにも驚いた。一般流通に乗ってるようなので次回購入時は検討したい。

東海道や、松坂商人の紹介もあった。東海道新幹線は特に東海道に沿っているわけではないようだった。

三重を代表する食材として松阪牛や、伊勢海老、真珠も展示があった。伊勢海老さっき食べたなとか。

料理や加工品としては鰹節や、てこね寿司というのもあった。鰹節は高知のイメージだったので意外だったし、ここのからくりは引き出し+更に引き出しと二重引き出しになっており、中々ユニークだった。引き出しの網からは鰹節の香りがした。てこね寿司もカツオを使った寿司らしい。

繊維品として松阪の染色技術を使った松阪もめんや、伊賀くみひもという忍者が使ってそうな紐もあった。

三重といえば伊賀、伊賀といえば忍者と言う事で、忍具や忍者の食べていたものも展示されていた。手裏剣は大変高価で、実際にはほとんど使われていなかったらしい。きっと真備氏なんかもそうだったのだろう。また、かたやきという忍者食は非常に硬く、小さな槌で叩いて割って食べていたようだ。

海女さんの視界を再現しアワビか何かを取るアトラクションもあった。これは中々新鮮で楽しかった。

盤をくるくる回して色んなミカンが見れるのもあった。本当に良く凝っている。

秋刀魚を一尾丸ごと使ったお寿司もあるのだとか。

熊野古道というと和歌山のイメージだが、調べたところ結構広く、伊勢路という部分は三重県にあり、伊勢神宮までを結んでいるようだ。

森の香りをかげる場所もあり、ここは普通にヒノキの香りだった。

全て見終えると三重の名所を紹介するモニタがあり、各場所をタップすると詳細が出てきて、これは中々観光し甲斐があるなと思った。しかし最近妙に手延べそうめんと縁がある…。

関西館は府県ブースごとにスタンプがあり、スタンプ稼ぎ場になっているのだが、三重だけは名張市の職人謹製の手作りスタンプらしく、なかなか興味深かった。スタンプ帳買っておけばよかったと若干後悔した。

特に何もなかった和歌山

和歌山ブースにはびっくりするほど何もなかった。しかしこの何もないことが特徴でもあった。

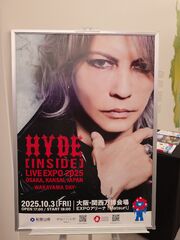

万博の終わりの方になるとHYDEも来るらしい。かつて和歌山に何もないと言われてころ流星のように現れたスターだったので個人的にはかつて和歌山の星として印象的だった存在だ。

壁面には和歌山の紹介とHYDEのサインや、何かのアートが描かれていた。

奥の方にあるカウンター席では練切りが提供されており、あまりにも何もないため「えっ?これだけ?」と正直思ってしまった。

中心には立派な太鼓群があり、大太鼓には浅野太鼓祭司株式会社の文字があった。なんで和歌山に石川の太鼓が…?いったい何の展示だ…?と思って眺めていた。あとで調べたところ現在の株式会社浅野太鼓楽器店に当たる企業で、太鼓の製造やリースを手掛けていることが分かったが、この時点では全く謎の存在だった。

後ほどこの太鼓群の真価が分かることになるが、この時は和歌山はなんもない謎のブースだなというので通り過ぎた。休憩にちょうどいい椅子があるのもあり、この後和歌山ブースのは足繁く足を運ぶことになる。

出藍の誉れと大爆笑された徳島

徳島は入口からしていい雰囲気を醸し出しており、右側には出藍の誉れが書かれていた。令和七年七月四日とあるので、どうやら私はほぼ掲示タイミングジャストに来ることが出来たようだ。

記述からして、徳島ブースでは期間ごとに展示が変わるようだ。

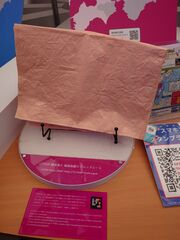

入っていすぐのところには藍染和紙が展示されており、団扇本体は万博団扇でもおなじみの四国団扇が使われているようだった。展示品とばかり思っていたが、よく見ると値段がついていた。中々風情があるのでうちわ兼部屋のインテリアに一本ありかもしれない。

1893年のシカゴ万博で展示されていたという公式記録集には染のほか、阿波和紙や刺繍ラグが徳島県から出展されていたという。

阿波踊りからくる徳島の精神も掲示されていて面白かった。

藍染体験コーナーもあった。小学校のころに家庭科の授業辺りでやった気がするので懐かしい。

今回の企画展示として藍も展示されていた。藍染の原料は、このどう見ても緑色の植物からとれるようだ。Wikipediaによると、藍染を行うと虫食いが減るほか、耐火性が上がるため、かつては火消しの半纏や蒸気基幹社の乗務員の制服を染めるのにも使われていたようだ。

触ることが出来なかったため、実際に藍色の液体が出てくるのかは確かめられなかった。

辰砂という水銀の元になる鉱石が阿南市から採掘されるというので、それの展示もあった。

美馬市の三木家に伝わる麻織物の展示もあった。特別に許可された大麻を栽培とあるので、トチギシロのようなものを栽培しているのかもしれない。忌部というとつるぎ町の「ソラ」関係の伝承にも出てきたのでなんだか感慨深い。

植物としての愛や、染(すくも)に関する説明と乾燥させた藍が展示されていた。どうやら長く乾燥させ発酵させることで、あの色を出すらしい。

大谷焼という伝統的な焼き物があるようで、大きな甕を作るときは足でろくろを蹴りながら作るのだろうか?一度見てみたい光景だ。

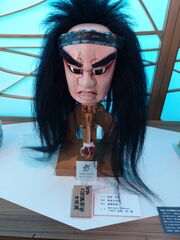

他にも人形浄瑠璃の人形の頭や、遊山箱という、遊山をするときに弁当や菓子を詰める箱の展示もあった。

阿波踊り会場もあり、壁に踊っている人が映像として出てくる面白い仕組みがあった。壁には深度カメラ(Depth Camera)と思われるものが埋め込まれていて、中々力が掛かっているなと感じた。以前仕事でDepth Cameraを使っていたこともあり、少々懐かしい気持ちにもなった。

阿波藍の未来双六というものもあり、阿波藍が暮らしに浸透していくという内容の展示になっていた。実際にプレイすることもでき、子供たちが楽しそうに遊んでいた。未来の藍染め師になる子もいるかもしれない。

他にもいくつかのデジタルアトラクションがあり、子供は楽しく遊べそうだと感じた。

出口付近にはやはり青染めがあった。

出場時に今回徳島ブースによる最大の目的だった「徳島県への招待状」を頂いた。なんと京阪神和から徳島県に500円で行けるお得なチケットだ。これを貰うときに間違えて「徳島県への挑戦状ください」と言ってしまい、受付の人のツボに入ったのか大爆笑されてしまった…wぜひ挑戦してくださいとのことなので、次回のマチアソビに行くときに使えたら使いたいものだ。

予算に達すると失効するほか、使えるのは窓口限定なので注意したい。

徳島ブースを出ると和歌山に人だかり、驚きの演武

徳島を出てすぐ横を見ると和歌山に人だかりが出来ており、覗いてみると太鼓群の演武が始まるところだった。会場の都合でボリュームは大分控えめだったが、まさかこんなのがあるとは思わなかったので、だいぶ驚いたし、これが見れただけで何もなかった和歌山は大満足に変わった。

演武が終わると太鼓を叩く体験も始まり、どうしても全力は無理なものの、ポコポコ叩くことが出来た。ポンポンが付いた撥と、付いてないただの木の棒の撥があり、場面によって使う撥が変わるのも面白かった。

また台座をよく見ると撥を収納できる筒が両側に二双あり、ただの台ではなく、収納機能も兼ね備えていることに驚いた。

佐用町パビリオンだった兵庫

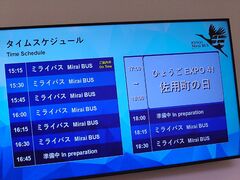

わが兵庫ブースに来ると未来バスというものの発車時刻表が表示されていた。どうやら兵庫ブースではシアター上映がコンテンツとなっており、これはその上映開始時間のようだ。

なぜか佐用町の主張が激しかった。

シアターへ向かう通路では佐用町と兵庫県のアピールが並んでいた。

書いてある通り兵庫には歴史的なルーツが多くあり、他にも日本サッカー発祥の地、日本マラソン発祥の地、近代登山発祥の地といわれている。

日本の縮図はWikipediaにも書かれている内容で、兵庫には神戸といった大都市(旧五大都市のひとつ)から、淡路島といった架橋された島、家島のような離島もあれば、県央~県北ののどかな田舎まで、幅広くあり、産業も農業や漁業、畜産業から重工業、医療まで広くあり、IT産業としてもmonotaROを擁するし、空港や港があり、私鉄やJR、新幹線もあり、温泉や観光地もそこそこあり、非常に多面的な県になっている。

世界一はちょっと謎だが、日本一も多く、日本最長の吊り橋である明石海峡大橋や、架橋された離島としては日本最大の淡路島があるほか、日本最短の国道があったり、ため池の数も日本一だったりする。産業では、手延べそうめんや、日本酒、酒米、養殖のりの生産量が日本一である。

交通についても新幹線駅を四つ有し、新神戸にはすべての新幹線が停車するほか、阪神間では地下鉄を含めた私鉄も多くあり、関西の基幹空港の一つ伊丹空港や、三宮から近い位置にある神戸空港、四国と九州を結びフェリーや、上海行のフェリーまでもが訪れる神戸港もあるし、都市高速や臨港道路、山を縦貫する有料トンネルなどもあるため、交通利便性も高いと言える。

通路には名産品の展示があり、三木金物や、淡路島の線香、丹波焼に、赤穂段通、灘の酒などが展示されていた。

酒米の生成度合いレベルに米粒を見れるのは中々ない機会かもしれない。

通路の天井にはコウノトリも見られた。

通路の奥では佐用町の展示もあった。佐用町推しが激しい。

とりあえず和紙は四国団扇のうちわに貼っとけばいいみたいな感じがあるのだろうか。このうちわも大分見慣れてきた。

作用では大豆が特産になっており、味噌や黄な粉、豆腐といった大豆製品が陳列されていた。

ひまわりも有名らしく、ひまわり油や、ひまわり油を使った手延べうどんも展示されていた。

壁からくるオール兵庫のアピールが凄い。

シアターはHY5.0という名の玉ねぎ型ロボのキャラクターがおり、HYが兵庫、5.0は兵庫県を構成する五つの律令国である淡路、播磨、但馬、丹波、摂津をああ和していることが一目でわかり、いいセンスだなと感じた。

内容は大まかには国産み、酒、金物、丹波焼、登り窯、コウノトリ、尼崎工業地帯と工業汚染と浄化、明石天文科学館、震災とルミナリエみたいなコンテンツだったと思うが、淡路成分が伝承なのに対して、他が史実だったため、どうにも淡路だけハブられているような感じがした。

全体的に軸がなく、何を伝えたいのかよくわからなかったという印象が強い。恐らく観光招致が目的だとは思うのだが、「尼崎工業地帯の工業汚染と、そこから立ち直った尼崎」みたいなシーンは観光要素が謎すぎて理解不能だった。尼崎城やあまろっくでも流していた方がよかったのでは感…。ルミナリエはまぁ判る。

コンテンツ的にも播磨と摂津に偏りが見られ、但馬はコウノトリ、丹波は丹波焼、淡路は国産みだけで流されているように感じたが、但馬なら浜坂温泉や香住のカニ、余部橋梁、氷ノ山やハチ北、城崎温泉。丹波なら竹田城、生野銀山、ケヤキの根橋、篠山城や丹波大納言小豆。淡路も渦潮や人形浄瑠璃や古墳などあると思うので、もしかしたら単に私が覚えていないだけかもしれないが、もうちょい観光に繋がる要素があってもよかったのではないかと思う。しかし淡路なんも浮かばんな…。瓦は手前に展示あったしな…。

ここのプロジェクターはパナソニック製だった。私は機材確認職人なのでついチェックしてしまう。

シアター出口にはアンケート装置があった。明らかにデータ取得を目的としており、あくまでアトラクションの一部になっていた滋賀県とは趣が違うのが面白く感じた。

兵庫県立美術館とやり取りできるどこでもドア的なものもあって面白かった。

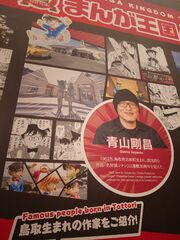

漫画化の輩出地だった鳥取

鳥取ブースは入っていきなり障害者対応の充実が見えた。この車いすは是非乗ってみたいものだが、今回は時間の関係でパスした。いつか鳥取に行くことがあれば見てみたいものだ。

無限鳥取砂丘なるものがあり、面白そうだったが列が長く、時間の関係もありパスした。三宮から鳥取はスーパーはくとで一本なので、鳥取砂丘にはそのうち行ってみたいと思っている。

さてここからは漫画王国鳥取を名乗るエリアに入っていく。名探偵コナン、ゲゲゲの鬼太郎、あともう一人は…誰だ…?

孤独のグルメの人だった。孤独のグルメだろそこは!?と思わず思ってしまったが、よく見ると鳥取の風景とセットで展示されているように見えるので、鳥取の作品と言う事でプッシュされているのかもしれない。

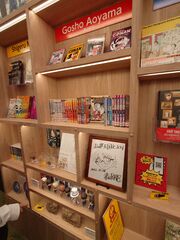

青山剛昌先生のコーナーには倉吉で作られている名探偵コナンのねんどろいどや、鳥取砂丘の砂を使ったレリーフ、実際のコミックなど、様々な展示があった。

水木しげる先生のコーナーにもコミックや鬼太郎のグッズがあった。こちらも鳥取砂丘の砂を使ったものがあり、焼き物の皿があるのは趣深いと感じた。

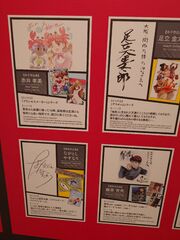

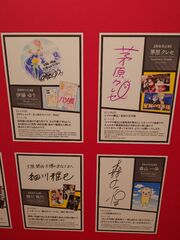

他にも鳥取県出身の漫画家の先生らからメッセージが寄せられており、プリンセスメーカーや、うちゅう人田中太郎といった作品も鳥取出身の作家のものだと知り、結構な衝撃を受けた。鳥取、マジで漫画王国だったよ…。しかもキャバクラを舞台にした作品までもが紹介対象になっていることに、鳥取県の気概というか、懐の深さを感じざるを得なかった。ジャンルを問わず、それが鳥取県出身者であれば紹介するのだなと。ちょっぴり感動してしまった。

他にも著名人などのサインも掲示されていて面白かった。

鳥取は三宮からだと2時間強で行け、徳島と大差ないどころか、巡礼で訪れた、つるぎ町や川崎市、山口市なんかよりよっぽど近いので、全然ありである。

鳥取砂丘とかにっこ館だけでも一日満喫できそうだし、わらべ館も興味がある。青山剛昌ふるさと館のある由良駅周辺は名探偵コナンに関するモニュメントなどが多くあるらしく、こちらも楽しそうだ。調べたところ、鳥取砂丘周辺はバスの本数が比較的多く、毎時一本はありそうなので、そこまで不自由しなさそうなのもいいところだ。

境港や米子にも水木しげる関連の展示や博物館があり、見る場所は多くありそうだ。

鳥取には、はわい温泉もあり、旅館組合のトップページが温泉むすめだったのもあり、隣接する東郷湖も魅力的そうなので、期待できそうだ。

和歌山で休憩しつつ、滋賀解放を待つ

和歌山ブースは椅子があり休憩に便利なので度々座りに来ているが、座っていたら柱モニタの説明を伺うことが出来た。

この7本の柱状モニタは和歌山の過去と現在、未来を表現してるそうだ。ただ芸術度が高すぎて私にはちょっと理解が追い付かなかった。

和歌山ブースから滋賀ブースが見れ、滋賀ブースは入場規制時の整列が出来ないため、休みつつ解放のタイミングを眺めるのにうってつけだった。

でっかい焼き物スクリーンと光蠢く滋賀

和歌山ブースから虎視眈々と滋賀ブースを眺めていたら解放されたので入ることにした。滋賀はブース前で整列できず上手くやり過ごすテクが必要で難易度が高い。

入ってまず目に入るのは、まん丸のスクリーン。普段はお風呂を焼いている職人が万博のためにろくろを回し特製した信楽焼スクリーンだという。どえらいサイズだ。今やこれだけのものを焼けるのは3人しかいないそうだ。

焼き物なのでよく見ると焼き物らしく、粘土の不純物が入っているのがわかる。

奥へ進むと230度くらいの円形スクリーンになっており、中央では様々な色に変化する球がリズミカルに揺れ動いていた。

一例としてはこんな感じだが、その時々によってだいぶ異なる色彩や動きをするので、実際に見ればより楽しめるだろう。

上映としては概ね琵琶湖に始まり、琵琶湖に終わるような感じで、琵琶湖の源流は本流117本あり、その支流は450本もあるが、出口は瀬田川一本のみであるとか、琵琶湖は500万人の水瓶だとか、琵琶湖には淀川水系固有種60種類が住んでいるとか、琵琶湖の鮎は栄養不足で小さく小鮎と言われているが、他のところに移すと普通サイズになるとか、びわ大ナマズはブラックバスさえ食べてしまう琵琶湖の主だとか、概ね琵琶湖博物館で見れるような内容だとは感じたが、光る珠の雅な動きもあり、中々に楽しめた。

他にも比叡山延暦寺、エリ漁、篠田の花火辺りはキーワードだなと感じた。

美し国の土産屋

恐竜展と言う事で興味がわかなかった福井以外を一通り回り切り、外に出ると美し国(三重)の土産屋が商売をしていたので入ってみることにした。

伊勢うどんや手裏剣クッキー、赤福といった、THE三重みたいな感じのラインアップだった。時刻は17時を少し回った頃だったが、赤福が売れ残っているのは驚いた。三ノ宮駅や京都駅だったら売り切れてる時間帯だと思う。

腹ごしらえへフードコートへ

関西館を満喫し、日本館までは、まだ余裕があったため、軽く腹ごしらえをしようと近くにあったフードコートに入ることにした。

見るものが尽きない道中

この万博という奴はどこを歩いても目を見張るものがあり、ちっとも飽きない。歩いているだけで楽しいのだ。

フードコートへの道中にはミストをだしながら走るBellabotらしき物体がいて、どうやって改造したのかや、涼しさに対する執念に対して少し感動してしまった。

フードコート前にはステージがあり、ハローキティが推しの子のアイドルなどを流しながらDJをしていて、ちょっと驚いた。DJコントローラーはPinoneer DJの製品が使われていた。

フードコートへ進入

いざフードコートへ。まずはほっかほっか亭と韓国系のお店、そして右手にはドラッグストアが見える。

入ってすぐ、左手にはスパイファミリー系の飲食店があって親子連れが喜びそうな感じだった。

聞いたこともないドラッグストア、アカカベ

反対側にはアカカベという薬局が展開されていた。調べたら大阪の地場チェーンらしいが聞いたこともない。大阪のドラッグストアチェーンといえばコクミン、キリン堂、ダイコクドラッグの印象だったが、私の辞書にアカカベも追加された(見かけないからすぐ忘れそう)

アカカベではしこたまセンスが売られていたが、意外と価格は良心的だった。別に万博の外でもこんなもんだろう。

店柄的には立ち食い点が主体だった内部

フードコートの中にはいろんなお店があったが、基本的には立ち食い可能なメニューを提供しているお店が多かったように思う。

ほっかほっか亭もスパムむすびの改造版みたいなものを弁当として開発していた。中々画期的なのでぜひ各種イベントにも出してほしい。

われらが神戸QBBも!

われらが神戸からはQBBも出店していて誇らしい気持ちになった。また、この記事を書いているときに気が付いたが、店員がダブルピースしててワロタw明らかカメラ目線だし完全に狙ってそう()しかし、観光地において、こういう気前がいい人がいると、こちらも楽しくなるのでうれしいものだ。

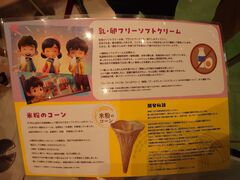

可愛らしいアイスクリームマシーンのあるNISSEIコーナー

まずは一番奥まで進みNISSEIのアイスクリームコーナーにやってきた。NISSEIというのはアイスクリームメーカーやアイスクリームコーンなどを供給するアイスクリーム大手企業で、アイスクリーム屋さんにはNISSEIの箱やキャラクター、ロゴがあしらわれていることも少なくない。地味に大阪の会社らしい。

プラントフリーソフトクリームかつ、自動ソフトクリームマシーンによる提供を体験することが出来るというので、万博らしい面白さがきちんとあるお店だった。

注文するとコーンが貰え、自分の番になるとマシーンの所定の位置にコーンをセットすると指定のフレーバーのアイスクリームが出てくるという仕掛けだ。スロットはフレーバーごとにあり、中にはこのマシーンでしか味わえないものもあるそうだ(マシーン体験なしで、普通の提供を受けられるフレーバーもある)

演出も凝っていて、コーンに3D映像をオーバーレイしているのは、さながらVRのようで、可愛らしいアニメーションや、ハートエフェクトが描写されていたりするのも可愛らしく、非常に和んだ。

アイスクリームは少し独特の風味だったが、全然ありだった。

スパムむすび風弁当を提供するほっかほっか亭

ほっかほっか亭ではワンサンド弁当と言って、スパムむすび風の弁当が提供されていた。

お客さんが多いのですごい勢いでストックを作っている。奥にはフライヤーや冷蔵庫などが見えるため、どうやらここで調理しているようだ。作り立てが食べられるのはありがたい。

隣にはおにぎり屋さんもあった。謎の高知推しが見えるが、砂糖で作った塩を作られている高知の方らしい?

目線をほっかほっか亭に戻すと、回転を上げるためにバシバシとストックが積まれていた。

私は軽食が欲しかったので唐揚げを買うことにした。からあげくんみたいなパッケージでその場で食べられるのがいい。レモンも大きく切られていて贅沢だが、意外と価格はお手頃(600円)だった。

フードコート前にあった無料水飲み場

万博会場で無料水飲み場を見つけるのはこれが三度目だったと思うが、これによって飲料水代を節約できるのは便利だった。

日本館へ向かう

腹ごしらえも済ませたので、今日の最終目的地、日本館へと向かう、その道中。

自販機に国産白桃エキス使用万博限定ペプシがあるのを見かけた。

まだ開館していないパビリオンがあった。大阪関西万博は常に現在進行形である。来る度に変わる姿を楽しめるのは皮肉抜きに目玉の一つといえるだろう。少なくとも私はそう思う。

アゼルバイジャンパビリオンの正面前あたりに空の広場というものがあり、丸太に浜松市と書いてあった。浜松市の木が使われていると言う事なのだろうか?

調べてみたところ浜松市による天竜材(FSC認証材)の展示らしい。浜松市で生産される木材によると、天竜材は浜松市で産出される木材のようだ。恐らく山と森に囲まれた天竜区辺りで取れるのだろう。

愉快な茶番と歴史と伝統と技術の無駄遣いの日本館

さて、しばらく歩いたところで朝に入り損ねた日本館に戻ってこれた。

自由入場者による地獄の行列

この行列を見た時、自由入場枠で来なくてよかったと、心の底から思った。可能であれば自由入場から離れている時間帯がよりよいだろう。私は館内でゆったり展示を眺めていたら、あとから入場してきたであろう自由入場者の怒涛の人波に襲われて資料観覧や写真撮影が困難になるシーンがあった。

余裕のある予約列

幸い予約列は空いていて助かった。

いよいよ入場

待望の日本館へ入ってゆく。地味に禁止事項が多い。他の国などのパビリオンでは見られなかった気がするので、日本の規律性や厳格性みたいなのが出ていてよい。

外周は日本建築をイメージしているのか、木の板が目立ち、モダンな和を感じさせるデザインだ。

通路を進んでいくとテーマを表示しているパネルが並んでいた。どうやら日本館では廃棄物と循環みたいなのがテーマになっているようだ。「3つの入口と3つの出口」、「どこから入る、どこから出るか」というメッセージがあるが、特にパビリオンの入口や出口を選べるわけではなく、これに関する説明もなかったと思うので、ポエムだと思う。

この木の溢れる佇まいがいい。この外観には意味合いがあり、館内の後半で説明される一つの構成要素にもなっている。

進んでいくと館内図が現れた。ごみからみずへ、みずから素材へというのはよくわからないが、循環型社会を表しているようだ。実際、中を進んでいっても私は理解することが出来なかったし、核となる部分は茶番によってマスクされていたため、きっと誰もわかっていない。深く考えず芸術かなんかだと思った方がよいだろう。ドラえもんやハローキティがいるのは日本のIPを強調したい感じなのだろう。

しかしシロッコファンのようなデザインだ。

音声ガイドもありQRコードをスキャンすると解説サイトが開く。

流れを知るPlantエリア

まずは最初の入口、Plantエリアだ。どのエリアも似たり寄ったりな作りのため、ここで日本館の基礎みたいなのを知ることが出来る。

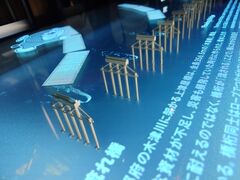

入ってすぐの通路は脇に石が詰めてあったり、焼杉のような壁があったりで、和を意識した感じがした。

少し先には、ちいさないのちがささやくという詩的な文言がちりばめられていた。

次に現れたのは砂時計型のモニタだ。幻想的なイメージが流れていたが、これは各エリアのイメージになっているようで、各エリアの入口にそれぞれのテーマを流している砂時計モニターがあったと思う。

ここではおそらく水を表しているのだと思った。

ごみはいのちのはじまりだ。生ごみから電気を生み出し、その電気で排水を浄化し、きれいな水にしていくらしい。

このブースではベルトコンベアの上をごみのオブジェが流れており、その下で謎のマシーンが右往左往していた。このマシーンの走行パターンは完全に固定されており、固定ルートを走行する以外、特に何もしていなかった。日本館では、このように特に意味はないが、それっぽく見せる茶番のような展示が多くあり、奥に行くほど極まっていき、最後に茶番明かしがある。

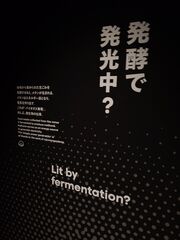

ほのかにぼんやりと光る通路をたどっていくと、発酵で発光中?というところに出てくる。

ここでは一定パターンでLEDオブジェが点滅を繰り返していた。先ほどバイオガスや微生物の仕事などとあったが、これ自体は普通の電力で点灯していると思われ、あくまでイメージだと感じた。

ライトの下には謎のタンクや配管があり、演出としては凝っているなと感じた。

次は日本館、ただいまお食事中

ここでは生分解性プラスチック容器が分解されていく様子を表したオブジェや、微生物の生きざまを表現したアニメーションの展示があった。

同じ部屋の中にはコウジカビの模型展示があった。先ほどの生分解性プラスチック容器といい、日本館は立体的に実物を造形し、このように展示する傾向があるようで、今後もこのようなものが出てくる。

部屋の中には休憩できる椅子が設置してあり、歩き疲れた脚には大変便利だった。

パッと見、畳なのか木なのか漆なのかよくわからない見かけだが、明らかにプラスチックだった。コンテンツの一つになってる生分解性なのかな?とも思ったが、特に説明はなく、この時点では判らなかった。

相変わらず演出用の謎の装置はある。

制御盤が気になったのでズームしてみると「サブ機械室演出制御装置」とあり、特に隠す気もなさそうだった。

中央の水場

未来を移すまっさらな水とあり、大きな池が現れる。

特に目を見張るものもなく、ここまでの流れ的に水道水か何かのような気はした。

雨が降っていても大丈夫なように屋根が設置されており、主張が薄く、中央の池に視線をフォーカスさせる作りなのはよいなと思った。

謎の大阪節が炸裂する火星の石コーナー

壁に火星の石が埋め込まれたコーナーがあり、係員が大阪節を炸裂させていた。

例えば石がハマってないとこ触ってる人に「そこ触っても何もないですよ〜エレベーターのボタンでも触っといてくださいね〜」とか、やたら触りまくってる人に「こんなん触ってもなんもないですからね。時間の無駄なんで他のパビリオン見てくださいね〜」とか言っており、めちゃくちゃ大阪感があるなと感じた。

このパネル自体は触るとつるつるしていて、石というよりエレベーターのボタンを撫でているという方が感覚的には近かった。一応むき出しにはなっているとのことだったので、ひょっとするとプラスチック感のある石なのかもしれないが、個人的にはプラスチックの中に封印している可能性を拭い去ることはできなかった。何故ならここまでずっと茶番だったので、ここが茶番であっても何ら不思議ないからだ。

火星の石塊も展示されていた。

茶番が加速するFarmエリアへ

さて、次の「いのち」は何になろう?と言う事で、ここから次のエリアに入っていく。

Plantエリアの冒頭にも書いたように砂時計型のモニタがここにもある。流れている映像は別のもので、たぶん藻を表している。

リレーはめぐる。姿を変えて

Plantエリアにあった微生物的な表現と、発酵で発光中を組み合わせたような表現だろうか?子供が喜びそうな区画だ。

進んでいくと日本館がごみの再生工場であると言う事を熱心に語りかける説明があった。通路には同一の内容を流す、複数のモニタがあり、ある程度の人数が来ても無理なく見れる設計になっていた。

微生物がごみを分解して資源に変えるのはかろうじて理解できなくもないが、CO2を資源に変える微生物というのはよくわからなかった。燃焼してCO2になるはずのものが微生物によって資源になると言う事を言いたいのだろうか?

ひとまず日本館は現時点では実用化されていないものの、微生物を使った資源再生の仕組みをアピールしたいようだ。

あれ藻 これ藻 それ藻 ハローキティ

あれ藻 これ藻 それ藻ということで、藻で何でも作れると言う事らしい。どうやらここからは微生物から藻に話がシフトしているようだ。

但しモニタには藻ではなく微生物とあった。

室内にはCO2でなに作ろう?とあり、二酸化炭素ボンベのようなものも置いてあった。

真贋のほどは定かではないが、CO2で作られた器なるものが置いてあった。これは「日本館、ただいまお食事中」に置いてあった器と同じものだろう。

部屋の奥には、またもや謎装置とライトの組み合わせがあった。

更に進んでいくとハローキティと藻のコラボレーションという、中々マニアックなものが展示されていた。ハローキティに凄まじいバリエーションがあるのは知っていたが、まさか藻になる日が来るとは…。

恐らくこれ目当てに来ている人がいるレベルの存在だろう。勿論、最後にあるグッズ売り場に行けば藻キティのグッズもあった。

様々な藻の説明。

藻になったキティちゃんのアニメーションまであった。

次は「個性いろいろ、藻類のフシギ」という部屋だった。

藻類が日本館の中を変えるという説明に変わった。

藻類がどれだけ優れているかの展示があった。

- 藻類が吸収するCO2は杉の14倍

- 藻類が生産できるオイルの量はひまわりの14倍

- 藻類が生産できるたんぱく質の量は大豆の36倍

- 同じ水の量で藻類が生み出すたんぱく質の量は牛肉の50倍

最後の二つは比較対象が異なるため、やや疑問に思った。同じ水の量で藻類が生み出すたんぱく質の量が牛肉の50倍だとして、それと大豆のたんぱく質の量を比べた時はどうなのだろう、とか。

次は、いのちみなぎる藻のカーテンという部屋に来た。

網目のようになった細いチューブの中を気泡入りの緑の水が流れており、藻が流れているように見せかけていた。

スタッフの案内によると、これはスピルリナ培養で、スピルリナは螺旋状をしているため、この名を持ち、タンパク質やアミノ酸が高いとのこと。また、このチューブはフォトバイオリアクターという装置だそうだ。

次は「お前が藻になるんだよ!」と言わんばかりのメッセージがあった。

おみやげに「循環」をどうぞとのことで、緑色の粉をたっぷり詰めた瓶が置いてあった。藻を詰めたものをモチーフにしているのだろう。

茶番の最終形態と、日本の伝統技術とその設計のFactoryエリア

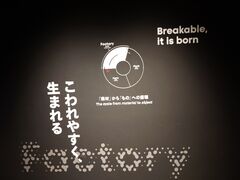

「こわれやすく生まれる」何を言っているかさっぱりわからないが、最後まで行くと理解できる内容になっている。結論を言うと疎結合であると言う事だ。

疎結合であれば分離しやすく、分離しやすいと言う事は「こわれやすい」。そして分離したものを再び組み合わせることで「生まれる」ということだと私は解釈した。具体的な事柄については後で触れるので、しばらくは茶番について紹介していく。

いつもの砂時計。今度は紫色だった。

次の部屋に入ると何やら実験施設のようなところに出てきた。どうやらここでは以前に見た変な椅子を作っているお芝居をしているようだった。

小型の自走マシーンは車輪の跡が付くほどに同じ場所を往復しており、ロボットアームも椅子の破片を掴んで右往左往するだけ、現場にいる人もそれらしい振りをするだけという、ここまでにあったそれっぽさの究極系、茶番がここにあった。

設定上は先ほどの流れからして、藻類を使って、あのへんな椅子を作っているのだろう。きっとスピルリナの力で作っているに違いない。

とはいえ、小道具はそれなりに本格的で、DENSOと書かれていたり、それっぽい制御マシーンには表示がされていたり、ノートパソコンで何かをしているようにも見えた。

時として何かをメモしたりもしていた。VSCodeらしきものが映っているのも興味深いが、明らかに何も開いていない。

手すりのあるガラス壁には機械音が表記されており、拘りの深さ、細かさを感じた。いったい何人が気付くのだろうか…。

日本の伝統的なアーキテクチャと技術の無駄遣い

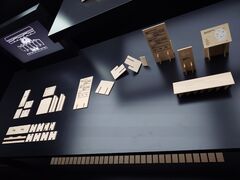

ここでは日本の伝統技術で使われているアーキテクチャ、設計が柔らかさという軸で展示・紹介されていた。ここは展示物が多すぎるので気になったものを中心にピックアップしている。

まずは木桶だ。木桶は複数の木の板で出来ており、そのうち一枚が壊れても交換できる。それが柔らかく作ることで長持ちすると言う事だった。これは疎結合の思想に通じるものがあり、感慨深くなった。

組み立て式のサッカーボールもあった。

次は和釘の展示があった。最後まで打ち込むために途中で曲がるというのが面白い。

しかもこれ、映像でなく実物を動かして見せている凄いギミックで技術の無駄遣いというか、そんな感じがする、非常に日本らしい展示だと感じた。

次は和裁で、一つの布を無駄なく使え、糸を抜けば布に戻すことが出来る柔らかさがアピールされていた。

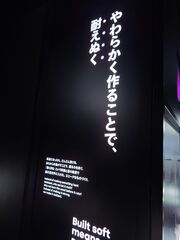

次は流れ橋、やわらかく作ることで吸収するコーナーだ。

資材がない時代に橋を架ける方法として、川の流れに耐えるのではなく、橋桁が流されることで橋にかかる負荷を軽減するという発想だ。

この展示も面白く、橋桁は映像なのだが、橋脚は模型が動いているのだ。こういうギミックの面白さや、技術の無駄遣いは、個人的にFactoryエリアの魅力だと感じた。

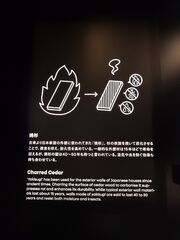

次はやわらかく作ることで耐え抜くコーナーとして、焼杉の展示があった。

杉の表面を焼き、炭化させることで腐食を抑え耐久性を高めているそうだ。一般的な外壁材が15年で寿命を迎えるところ、焼杉は40~50年も持つと言われており、湿気や虫を防ぐ効果もある万能材なのだとか。

次はやわらかく作ることで、受け継ぐコーナー。ここで紹介されているのは式年遷宮だ。式年遷宮といえばシステムのリプレースを揶揄する言葉としても印象深い。昨今のモダンシステムの開発に携わった人であれば、一度は聞いたことがあるのではなかろうか?

最後はやわらかく作ることで、日本館も次へ活かすというコーナー。種明かしコーナーでもある。この時点で写真撮影に時間をかけすぎて自由入場枠の人がどっと来たので写真を撮るタイミングに少々難儀した。一瞬ズレると人で埋まるくらいの盛況だったが、大半の人は人の流れに飲まれて、展示をほぼ見ていなかったと思う。

こちらでは日本館の外装や看板をはじめとし様々なものが分解可能だったり、容易に再資源化できる状態で作られていることが紹介されていた。

段ボール箱は綺麗に降りたため、自分自身で畳んだ状態を保持できる設計になっているほか、変な椅子もバラせるらしい。

各物品がどういう思想で作られ、どう再資源化できるかが説明されている。そしてここであのへんな椅子が藻で作られていないという衝撃の事実が告げられる(判っちゃいたが)

真なる藻の芸術

次は二度とみられない、はかなすぎる芸術という部屋に来た。展示場としてはここが最終区画だ。

今までは今後実用化されるであろう微生物や藻による資源の生産がテーマだったと思うが、ここにきてなんと、珪藻土という藻が作り上げた資源の実物を見ることが出来た。藻の可能性を感じるシーンだ。

場面としては珪藻土パネルを敷き詰めた円盤がくるくる回っていて、その上に独特の音をリズミカルに立てながら回っていた。なんてことはなくすごい地味な展示なのだが、個人的には美しく見え、ちょっと感動した。

グッズ売り場には様々なメーカーの品があり、IP物も多く、客でごった返しており、ここまで混んでいるパビリオンは他に見たことがなかったため、商いとしては良さげな感じに見えた。

出場するとすっかり夕刻に

一通り回って出てくると時刻は19:50、18:10くらいに入ったことを考えると一時間四十分もいたと言う事で、かなり満喫していたようだ。実際、こんなに長く滞在したパビリオンは過去になかった。関西館は日本館より長居したが、あそこは実質内部の府県コーナーが1パビリオン扱いの、複合パビリオンなので例外だ。

外にはバイオガスプラントなるものがあった。これまでがこれまでなので本物なのかどうか定かではないが、本物かもしれないし、そうでないかもしれない、そんな存在感だった。

日本館から出るまでの通路は長く、ハイタッチで触れ合う伝話というのもあった。関空と繋がっていてコミュニケーションできる仕組みだったが、兵庫館にあった兵庫県立美術館とやり取りできる奴とデジャヴを感じた。

夜なのでモニタには蚊のような虫が張り付いているように見える。

長い通路をぐるぐる回っていると凄い行列が見えた。これも自由入場枠だろうか?絶対に予約してくるべきだと感じた。

外へ向かうと何やら壮大な光景が見えた。ここはEXPOホール シャインハットといい、毎日19:30~19:50と、20:10~20:30に、その時期に応じたプロジェクションマッピング映像を流している場所らしい。

会場出口には警備ロボがいたが蚊まみれだった。明るいうえに温かいので集まっているのだろう、きっと。

日本館の感想

日本館の感想としては、正直テーマが迷走しすぎていてよくわからない部分が多かったものの、Factoryエリア最終盤にあった、日本の伝統技術の部分が非常に良かった。技術の無駄遣いもそうだが、疎結合を愛する私にとって、疎結合要素が多い展示は非常に楽しめた。それらに対してドラえもんのアニメーションによる解説動画もあって、これもよかった。そして最後の珪藻土アートもよかった。勿論、序盤の光の芸術は楽しめたし、中盤のハローキティも面白かった。

全体的にみると、これまでに訪れたパビリオンで最も充実しており、最も楽しめたパビリオンだった。

EXPOホール シャインハットのプロジェクションマッピング

会場の近くに寄ってみると丁度カウントダウンが始まっているところだった。ジャストタイミングだ。

僅か6分程度の間だったが、幻想的な作品を見ることが出来、とても充実した時間を過ごせた。

最後には前回見たOne World One Planetのドローンショーで閉められていたので、似たような性格のものなのかな?

帰る前の夕飯にワンハンドBENTO

時刻は20:42。終バスまでにどうにか間に合うか、どうかギリギリの中、とりあえず腹は収めていこうと言う事で、ほか弁のワンハンドBENTO、チキン南蛮を購入してその場でそそくさと食べた。サクサクの衣と御飯がマッチして、中々ありだったのでレギュラーメニューにあってほしい感じだ。

帰りのバスへ

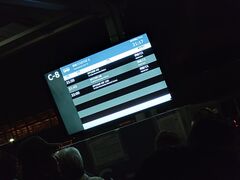

時刻は21:06。バス乗り場の案内を見ると21:15以降のバスが表示されていた。近くでは「予約無しで乗れるのは夢洲行きと三宮行きだけでーす」という警備員の声が響いていた。

よく見ると22時便は(2台)とあり、何とかして積み残しを減らそうという神姫バスの心意気や企業努力が見て取れる。

バスターミナルには各社のバスが止まっていたが、立ち止まる時間が惜しかったので写真はブレ気味だ。

いよいよ三宮行きの神姫バス乗り場に到着した。すごい人の数だ。

着いてしばらくするとバスが出ていき、案内表示には「出発済」と出ていた。この手の案内は出発したら単に消すことが多いと思うので、なんか珍しいなと思った。2分ほどすると表示行が消えたので、タッチの差で間に合わなかった人向けの親切なお知らせという感じなのだろうか。

また、この段階で一台当たりの収容人数が、おおよそ二列強であることが分かった。私は五列目の前の辺りだったため21:45のバスには乗れるだろう、仮に乗れなくても確実に終バスには乗れるだろうという確信を持った。

時刻は21:21になり、21:30発のバスが来た。神姫バスは万博に全力をかけており、使えるバスは全部投入しているのか、明らかに場違いなバスが来ていて面白かった。君は淡路島用でしょw

このバスが発車して少しすると「22時のバスまで乗車定員に達しています」という自動音声が流れ始め、「ついに来たか…。どうにか間に合ってよかった…。」という気持ちになった。

atoaラッピングのハーバーライナーがターミナルに入ってくるのも見たが、乗るまでにこれが来ることはなかったので恐らく終バス用だろう。

先ほどの淡路島仕様ハーバーライナーが消え、発車案内は二行になり、確実に乗れるとはわかっていても緊張感が漂った。

時刻は21:41。余裕をもって乗車できた。前回バスに乗り損ね、トラブルに巻き込まれながらクソ遠い東ゲートに行き、長蛇の列を待ち、地下鉄に乗ったのと比べると存外楽だった。

バスは確実に座ることが出来、乗り換えも不要で、疲れのまま寝ていれば勝手に三宮についていた。

お土産

前回は割としこたま買った気がする(記事にはしていない)が、今回は大分控えめとなった。

Manga Arabiaで実際に刊行されている漫画を日本語訳した一巻を買ってきた。+10とあるのはマンガアラビアキッズということもあり、対象年齢が十歳以上と言う事だろうか?

想定は凝っており、エンボス印刷がされていてゴージャスだった。石油パワーを感じる。

なお価格が一冊1920円もするため、漫画単行本としてみるとかなり高額だ。しかし販売部数を考えた場合、翻訳や印刷製本などの費用を考えれば安いだろう。

本の重みのせいか紙袋は底が破れていた。

全体を通して

まず万博攻略という意味では無対策で訪れた前回と比べるとかなりスムーズに回れ、良かったと思う。幾らかのトラブルはあったものの前回と比べると知れている。

充実度では前回以上に高く、見たいパビリオンをすべて見れたので非常に満足いく結果となった。

サウジアラビア館は完全に予想外の内容で、社会の変容や、それに伴う女性の自由化、NEOM計画といった今まで知らなかったサウジの一面を知れたことは非常に大きい。Manga Arabiaは個人的にかなりの衝撃があった。中東でも日本の漫画やアニメが人気という話は見聞としては持っていたものの、現地で作られ、それが流通しているのは驚きだった。

これは日本がどれだけ国内向けの文化を保ち続けられるかというのは一つの挑戦になるだろう。何故なら昨今の中国や韓国によるオタク産業の隆盛や、ドキドキ文芸部といった欧米発のコンテンツの人気を長らく見ていると、日本が相対的に弱体化しているような気がするからだ。

関西館も徳島の藍や阿波踊りを中心としたやたら主張が強く、無駄にハイテクな展示は興味深かったし、なんといっても徳島まで500円で行けちゃう切符は強すぎるだろう。エリアが京阪神和に閉じていることも、万博客の需要をよく見ていると思う。いや、全国津々浦々のバス会社と契約していられないとか、予算の都合とか、現実的な話もあるだろうが。

鳥取は想像以上に漫画王国で、文化に寛容なことも印象的だった。他にも京都館で生糸に触れたり、三重の忍者屋敷型展示、和歌山の和太鼓を使った演武、滋賀の巨大な信楽焼スクリーンの展示もよかった。兵庫も兵庫五国を全面的に押し出し、各国のことを紹介しているのは良かったと思うが、各地の微妙な紹介と阪神地域は負の歴史紹介が強く、これといった軸を感じられず、どうにもインパクトが薄かったように思う。

日本館は茶番とIPと技術の無駄遣いの印象が強かったが、伝統技術の文脈で「やわらかさ」を強調し、疎結合的な文脈に繋がる部分は個人的に面白いと感じたし、あからさまな茶番部分にも茶番なのかガチなのか境界が微妙にあやふやな部分があり、解釈の余地を残す部分は面白かった。ドラえもんやキティちゃんといったIPを前面に押し出し、ファン層を掴むのも、日本らしく面白いと感じた。特に歴史技術でのドラえもんを使った解説動画は分かりやすく、好感が持てた。

初手で行き損ねた日本館だったが、どうにか入れて良かったし、なんだかんだ結果的に時間配分としても丁度良くなった上に、展示内容はこれまでの全パビリオンの中でも個人的には断トツで好きになれたので、本当にここに来れてよかった。

そして今回も中々の長大記事になってしまった。前回は22,724文字書いたようだが、今回は執筆時点で30,127文字と言う事で、前回を超える文字数になった。前回の記事には番外編など、調節関係ないコンテンツもあると考えるとすさまじい文章量だ。

他にも面白そうなパビリオンはあるものの、時間や予算の都合もあるため、一旦今回で最後にしようと思う。通期パスも買ってないし、ちょっと今年お金使いすぎなので…。

今回も前回同様、いやそれ以上に満喫できたので、非常に良かった。伊勢海老を食べられたのも貴重な経験となったし、行きも帰りもバスで行けたのは良かった。少なくとも7月5日時点では現実的な時間で乗車できたのは良い体験になった。

参考までに今回は万博開幕から84日目で関係者を含めた来場者は約14万4000人、一般来場者は12万8000人だったそうだ。