完全には解消していないが、とりあえず日本語が打てるようになったので記す。

確認環境

Ubuntu 24.04.3 LTS

起きていた事象

Ubuntu Serverとして導入した環境をUbuntu Desktop(GNOME)に置き換え、Xubuntu Desktopにマイグレーションしたところ、Ubuntu Desktopでは問題なかった日本語入力ができなくなった。

状況

IbusとMozcが自動起動せず、手動で起動させても日本語が打てず、systemctl --user show-environmentを叩いたときに以下の内容が出る状況だった。

HOME=/home/hoge

LANG=ja_JP.UTF-8

LOGNAME=hoge

PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin:/snap/bin

SHELL=/usr/bin/zsh

USER=hoge

XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000

GTK_MODULES=gail:atk-bridge

QT_ACCESSIBILITY=1

XDG_DATA_DIRS=/usr/local/share/:/usr/share/:/var/lib/snapd/desktop

DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/bus

DISPLAY=:10.0

GSM_SKIP_SSH_AGENT_WORKAROUND=true

SSH_AUTH_SOCK=/tmp/ssh-80h84ldKtdNU/agent.2702

XAUTHLOCALHOSTNAME=

参考までに正常に動作する環境では以下の出力となる。こちらはUbuntu Desktop→Xubuntu Desktopと辿ってきており、Server由来要素がない環境だ。

HOME=/home/hoge

LANG=ja_JP.UTF-8

LOGNAME=hoge

PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin

SHELL=/usr/bin/zsh

USER=hoge

XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000

GTK_MODULES=gail:atk-bridge

QT_ACCESSIBILITY=1

XDG_DATA_DIRS=/usr/share/xfce4:/usr/share/xubuntu:/usr/share/gnome:/usr/local/share:/usr/share:/var/lib/snapd/desktop

CLUTTER_BACKEND=x11

CLUTTER_IM_MODULE=ibus

DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/bus

DEBUGINFOD_URLS=$'https://debuginfod.ubuntu.com '

DESKTOP_SESSION=xubuntu

DISPLAY=:0

GDMSESSION=xubuntu

GDM_LANG=ja_JP

GPG_AGENT_INFO=/run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent:0:1

GSM_SKIP_SSH_AGENT_WORKAROUND=true

GTK_IM_MODULE=ibus

GTK_OVERLAY_SCROLLING=0

IM_CONFIG_PHASE=1

LANGUAGE=ja_JP

PWD=/home/hoge

QT_IM_MODULE=ibus

QT_QPA_PLATFORMTHEME=gtk2

SHLVL=0

SSH_AUTH_SOCK=/run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.ssh

XAUTHLOCALHOSTNAME=

XAUTHORITY=/home/hoge/.Xauthority

XDG_CONFIG_DIRS=/etc/xdg/xdg-xubuntu:/etc/xdg

XDG_CURRENT_DESKTOP=XFCE

XDG_GREETER_DATA_DIR=/var/lib/lightdm-data/hoge

XDG_SESSION_CLASS=user

XDG_SESSION_DESKTOP=xubuntu

XDG_SESSION_TYPE=x11

XMODIFIERS=@im=ibus

_=/usr/bin/dbus-update-activation-environment

対処法

/etc/environmentに以下の内容を追記し、OS起動ごとにWhinsker MenuからIbusの設定を叩いて起動させることにした。自動起動の実現は結構面倒そうだったので試していない。

GTK_IM_MODULE=ibus

QT_IM_MODULE=ibus

XMODIFIERS=@im=ibus

あとがき

本来あるべき姿で起動させたいが方法が全くわかっていないのが厳しい…。何より環境変数が圧倒的に足りていないので、色々不都合が起きてそうだ。

まぁ当該端末をデスクトップユースで使うことは滅多にないのでいいっちゃいいのだが…。

コネクタを傷めないための備忘録。

死ぬほど硬いのでなかなか抜けなかったり、挿したつもりが刺さっていなかったりする。

抜き方

普通は紐をまっすぐ引っ張れば抜けるが、どうしても抜けない場合にロックを外す方法。

こう刺さっている場合、手前の凹の出っ張り部分に爪楊枝を差し込み、てこの原理で持ち上げるとロックが外れるので、この状態で紐を真っすぐに引っ張る。

挿し方

まず刺さっているかどうかの確認方法。確認環境はUbuntu 24.04.3 LTS。

ethtool enp1s0f0np0の出力に以下の内容が含まれることを確認Speed: Unknown!

Duplex: Unknown! (255)

Link detected: no- 以下のコマンドでカーネルレベルで抜けていることを確認

sudo dmesg | grep -i 'mlx5' | grep -i 'Cable unplugged' - NICのコネクタのランプが点灯していなければ挿しなおす

ハマったので残しておく。

前提条件

- GitHubにMastodon本家をForkしたリポジトリがあり、そこをベースに運用している。

git remote -vの状態が以下の通りで、origin/mainが本番運用ブランチ。mastodon https://github.com/mastodon/mastodon.git (fetch) mastodon https://github.com/mastodon/mastodon.git (push) origin https://github.com/Lycolia/lycodon.git (fetch) origin https://github.com/Lycolia/lycodon.git (push)

やり方

- マージブランチを作る

git checkout -b merge-latest - 本家を取ってくる

git fech mastodon - マージブランチにマージする

git merge mastodon/main - セットアップする

sudo su - mastodon # Rubyのアップデート用 cd ~/.rbenv/plugins/ruby-build git pull RUBY_CONFIGURE_OPTS=--with-jemalloc rbenv install cd ~/live # install bundle install yarn install # DBがアカンことがあるので叩いておく RAILS_ENV=production bundle exec rails db:migrate # いつものリビルド RAILS_ENV=production bundle exec rails assets:clobber RAILS_ENV=production bundle exec rails assets:precompile exit # 再起動 sudo systemctl restart mastodon-web mastodon-sidekiq mastodon-streaming - 動作確認OKなら

git pushしてGitHub上で自分のところのmainにマージする。デフォルトでは本家に向くので注意 - もう一度、前述4番のセットアップコマンド一式を流し、問題なければ終わり

トラブルシュート

正常に動いていない場合

ジャーナルを見てエラー原因を特定する。新規要素がらみのパラメーターが出てたらDBが怪しいのでRAILS_ENV=production bundle exec rails db:migrateで直る可能性がある。

sudo journalctl -u mastodon-web -f

If the version you need is missing, try upgrading ruby-build.といわれる場合

以下のコマンドを叩いてruby-buildを更新するといける

cd "$(rbenv root)"/plugins/ruby-build

git pull

なんか昔のやり方が使えなくなってたので調べたメモ。

確認環境

| Env | Ver |

|---|---|

| OS | Ubuntu 24.04.3 LTS |

| Docker | version 28.1.1, build 4eba377 |

| Docker Compose | v2.35.1 |

| Mastodonのバージョン | v4.5.0-alpha.2 |

| Mastodonのコミットハッシュ | 06803422da3794538cd9cd5c7ccd61a0694ef921 |

手順

DEVELOPMENT.md#dockerの手順通りにやると行ける。

docker compose -f .devcontainer/compose.yaml up -d

docker compose -f .devcontainer/compose.yaml exec app bin/setup

docker compose -f .devcontainer/compose.yaml exec app bin/dev

コンテナへのアタッチ方法

# 方法1

docker compose -f .devcontainer/compose.yaml exec app zsh

# 方法2

cd .devcontainer

docker compose exec app zsh

VSCodeがあるならDockerやRemoteほげほげ系の拡張を使い、devcontainer-appにAttach Shellしてもよい。

検証ユーザーの作成

- 次のコマンドでユーザーを作る

./bin/tootctl accounts create hoge --email hoge@example.com --confirmed - ユーザーの承認を行い、必要に応じてパスワードを使いやすいものに変更する

rails console user = Account.find_by(username: 'hoge').user user.approve! # PW変更ここから user.password = 'password' user.skip_confirmation! # PW変更ここまで user.save! quit

フロントエンドのビルドとサーバー起動

bin/rails assets:precompile

bin/dev

トラブルシューティング

localhostではアクセスできるが、マシンのホスト名やhoge.testのようなローカルドメインでアクセスできない

.env.developmentにALTERNATE_DOMAINS=hoge.testの行を追加することで他のドメインでもアクセスできる。

この設定があるとMastodonを別環境で動かしててリモートからドメインアクセスする場合に便利。

ActiveRecord::PendingMigrationErrorなど、ActiveRecord関係のエラーが出る

コンテナの中でrails db:setupを叩くことで解決する。

Unable to load application: NameError: uninitialized constant LetterOpenerWebというエラーが出る

リポジトリルートにあるdocker-compose.ymlを使うと発生するので、.devcontainer/compose.yamlを使う事で解決する。

あとがき

検証用にバニラなMastodon環境が欲しくて作ってみたが昔と変わっていて地味にハマった…。

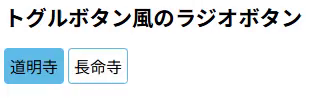

こんな感じにフォーカスが当たるとOS標準の枠が出て、矢印キーの左右で選択状態を切り替えられる<input type="radio" />要素の作り方。

大まかには<label><input type="radio" /></label>の構造にして、UI上はラベルを疑似要素的に表示し、ラジオボタン本体はUI上見えなくするが、display: none;にせず、画面に残すことによってタブ遷移できるフォーカス可能要素として設計する内容。

サンプルコード

CSS

/* ラジオボタンを等間隔に整列し、左右に余計な空白を持たせない */

.radio-container {

display: flex;

column-gap: 0.25rem;

}

.hidden-radio {

/* チェックを消す */

appearance: none;

/* 非推奨要素を使っているが、iOS Safari対策 */

position: absolute;

clip: rect(0, 0, 0, 0);

pointer-events: none;

/* デフォルトマージンがチェックボックスの位置にあるので消す */

margin: 0;

}

.radio-label {

/* 文字列要素を綺麗に中央寄せする */

display: flex;

justify-content: center;

align-items: center;

/* 枠装飾、基本的にフォーカス枠が角丸であり、違和感がないようにborderも角丸にしておく */

padding: 5px;

border: 1px solid #60bce9;

border-radius: 4px;

/* 見かけ上ボタンなのでカーソルをボタン用にする */

cursor: pointer;

}

/* ラジオチェック時にラベルの背景色を変化させる */

.radio-label:has(.hidden-radio:checked) {

background-color: #60bce9;

}

/* ラジオフォーカス時にラベルのフォーカス枠を出す */

.radio-label:has(.hidden-radio:checked):focus-within {

outline: auto;

}

HTML

<form>

<div class="radio-container">

<label class="radio-label">

<input name="r2" type="radio" class="hidden-radio" value="1" checked />

<span>道明寺</span>

</label>

<label class="radio-label">

<input name="r2" type="radio" class="hidden-radio" value="2" />

<span>長命寺</span>

</label>

</div>

</form>