インストール

https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/tools/dotnet-install-script

wget https://dot.net/v1/dotnet-install.sh

chmod 755 dotnet-install.sh

./dotnet-install.sh

echo 'export DOTNET_ROOT=$HOME/.dotnet' >> ~/.zshrc

echo 'export PATH=$PATH:$DOTNET_ROOT:$DOTNET_ROOT/tools' >> ~/.zshrc

Hello world

https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/tools/dotnet

dotnet new console -o myapp

dotnet build myapp/myapp.csproj

./myapp/bin/Debug/net6.0/myapp

ブートドライブの交換をする時に色々やったので、その記録です。メインはM2SSDの固着ネジの取りはずしです。

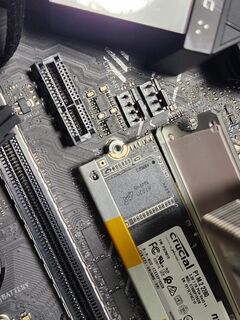

内容としてはCrucial P1 CT500P1SSD8JPをSolidigm P44 Pro SSDPFKKW020X7X1に更新しました。

既存SSDの抜去

交換するために既存のSSDを取り外す必要があったのですが、まずここでハマりました。何故かというと、ネジが固着してて回らないんですね…。そしてネジ穴が潰れて終わりました。しかし外せないと困るのでいくつか試してみました。

まずはネジすべり止め液。これを使えばネジ穴が潰れていてもたちまちネジが回るのだとか!

先端部が細くなっていて、ネジ穴だけに上手く差せそうですが実際はM2SSDのネジだと溢れました。ザラザラしてて取り除くのがやや面倒なのでマザボにはこぼさないほうがいいと思います。サラサラしてて割とドバッと出ます。

ネジすべり止め液を差してみたところ。SSDの基板に掛かっていますがとりあえず無事でした。結局これは効果がなく、次の手を探ることに…。

そこで見かけたのが、なめたネジはずし精密用 なめたネジはずし精密用ハンドル付M1~2.6 No.3610-N)。これなら基板にダメージを与えずにネジを取り去れそうですが、近くに売っているところがなく断念しました。

次に浮かんだのがネジを外す道具として定評のあるネジザウルスです。ネジを掴んで回すのでネジ穴が潰れてても原理上問題ありません。ただ、背の低いM2SSDのネジを掴めるのかと、回してる時に基板をこすって壊さないかが心配でしたが、外せないとどうしようもないですし、試してみないことには解らないということもあり、一か八かの掛けで試してみることにしました。幸いこいつはヨドバシにあったのでその日のうちに買いに行きました。(翌日まで待つとかできない!

神戸に住んでるので頑張って梅田まで出張って買ってきました。(しかし、この後買い忘れに気づきもう一回行くハメに…

という訳でネジザウルスを買ってきました。

結果としてはM2SSDのネジの頭を掴むことができ、特に基板にダメージも与えずネジを外すことができたので良かったです。

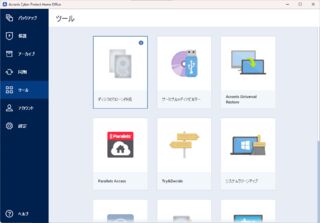

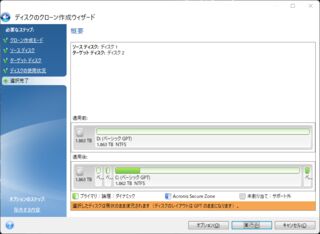

ブートドライブのクローン

今使ってるマザボはM2SSDスロットが2つあり、片方がブートドライブになっているため、ドライブをクローンして新しいドライブをブートドライブとして使えるようにしていきます。残念ながらフリーのクローンソフトにめぼしいのがなかったのとDDコマンドを使ってまでやる気が出なかったので、かつてお世話になったAcronis True Imageの後継ソフトであるAcronis Cyber Protect Homeを頼ることにしました。

手順は簡単でツール → ディスクのクローンの作成を選び、表示されるウィザードに沿って進めるだけです。

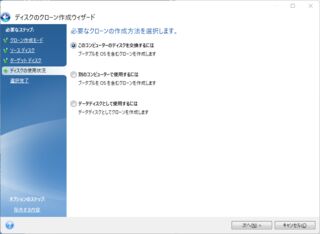

日本語が怪しくてやや分かりづらいですが一番上のやつで行けました。

NVMeSSDからNVMeSSDへのクローンだったので体感30秒くらいで終わりました。

この後は新M2SSD抜去 → 元々差していたM2SSDを挿入 → 元々のブートM2SSDを抜去 → 新M2SSDに置換という手順で更新を完了しました。M2SSDの交換はPCケースを倒した状態でグラボも外してないと出来ないので、クローン作業との兼ね合いで結構面倒でした…。もう当分やりたくない作業です。

何はともあれブートドライブの容量を500GBから2TBに拡張できたのは良かったです。先日グラボを更新したのもあり、新鮮な気分です。

久々にPC構成を更新したので開封の儀的なやつです。前回のグラボ更新が2019/06/11だったので、およそ4年ぶりの更新です。更新理由はStable DiffusionなどのAIツールをローカルで使うためです。

更新内容

| グラボ | |

|---|---|

| 交換前 | ROG-STRIX-RTX2060-O6G-GAMING |

| 交換後 | ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti Trinity OC |

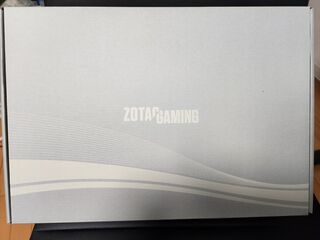

グラボ開封の儀

以前はROG-STRIX-RTX2060-O6G-GAMINGを使っていたのですが、ROGは高いので今回は断念しました。低価格帯ではZOTACが馴染み深いのと、一番見た目が好みだったのでZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti Trinity OCを購入しました。

外箱。マザボの箱よりでかい気がします。

外箱を開けると内箱が出てきます。

内箱を開けるとセットアップCD。今どきのゲーミングPCで光学ドライブベイが付いてるのどれほどあるんですかね?ちなみにウチはないです(外付けは持ってますが)

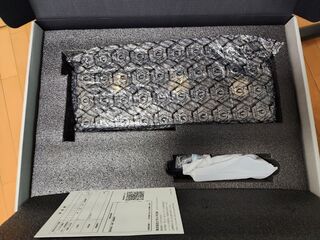

内箱の中身。本体と付属品がついています。よほど手荒くしても壊れそうにない梱包が力強いですね。

付属品その1、サポートステイ。ケースの中に立てて支える感じのものです。接地部やグラボとの接触面にはゴムパッドがついており、振動や滑りを抑える構造になっています。高いだけあって、こういったグッズがついているのはありがたいですね。

付属品その2、電源ケーブル。PCIe電源3本を一本にまとめて12VHPWRに変換するやつです。流石にこれはついていて欲しかったので大分助かりました。

という訳で特に他に部品を買わずともすぐに使える最低限のパーツ一式が付いていて助かりました。

旧グラボとの比較

ROG-STRIX-RTX2060-O6G-GAMINGとの比較です。

サイズ感としては若干大きいくらいで余り変わりませんでした。

厚みもやや厚いくらい。

重量はやや軽い。今までサポートステイ無しで使ってきて何もなかったので、今回もいらないかなと思いました。

ベンチスコアも上がってますが、価格の割には上げ幅は少ないというか4Kとかではないのでこんなもんかなという感じです。

また今度Stable Diffusionのベンチマークも取ってColabとの差がどれほど出るか記事にしてみたいと思います。

交換時のトラブルとか

何事もなく交換ができたら良かったのですが、まぁそんなことはなく…。

起きたトラブルとしてはグラボからDPケーブルで2枚のモニタに繋いでいるのですが片方が映らなくなりました。原因は単純でASUSのグラボチューニングユーティリティGPU Tweakのせいでした。こいつをアンインストールしたら映るようになりました。

またフルプラグイン式の電源(Seasonic SSR-750FX)を使っているのですが、これはPCIeケーブルがポート分付属しておらず、純正品の販売もなかったのでアリエクでそれっぽいのを買って使っています。今のところは特に問題なく動いています。(まぁ通電するポジションさえあってれば基本は大丈夫でしょう…)

あとはPCIe電源を12VHPWRに繋ぐ時に2股の先を両方使っているのですが、これも今のところは問題ない感じです。まぁ使えるから二股になっているはずなので、行けるんじゃないかなと信じています。(ケーブルが耐えられるように作られてるなら燃えたりすることはないはずですし…)

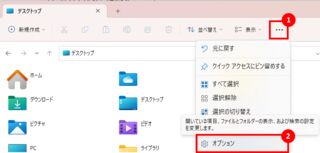

最近重くなった人向け。フォルダーオプションを開いて、Office.comのファイルを表示するのチェックを外せば解消すると思います。多分

解消手順

ここ何年かの間、自分のSNSとかのリンクを集約したり、経歴を書き連ねたりするWebページが増えてきていると思います。例えばHugoを使ったものはモダンで、学生や若い人とかに人気だと思います。流行から結構経っているので、もう廃れてるかもしれませんが…w(Hugoメンテするのだるいと思うし…w

こういう系のサービスは最近だとLinktreeをよく見ますし、リッチでモダンなサービスとしてBentoなんてのも見かけますね。Hugoはセルフホストタイプですが、これらのサービスはホスティングのノウハウや環境構築が不要なのはメリットでしょう。

Bentoは一応私も使ったことがあるのですが、感触がイマイチと言うか、当時はまだプレリリース段階で見た目がモダンなリンク集を作るので精一杯な感じがあったのと、独自ドメインの割当がだるかったので継続利用には至りませんでした。(サービス機能してはなかったのでCNAME当ててCDNなどのリバースプロキシから当ててやる必要があったと思います

かつて私もHugoのAcademicを利用してサイトを作っていたのですが、レイアウトのカスタマイズが面倒なのと、コンテンツをYAMLで書く必要があって書きづらかったり、極めつけはHugoに破壊的変更があった時の対応が果てしなく面倒でメンテが億劫になり、手放した記憶があります。

そしてしばらくはlycolia.infoは使わずにblog.lycolia.infoだけを使っていました。これもさくらのレンタルサーバーからはてなブログに移ったり、note.lycolia.infoとか言うのをGitHub Pagesに生やしたり、消したり、またblog.lycolia.infoをさくらのレンタルサーバーに戻したりと、紆余曲折ありました。

そして月日が経ち、そろそろlycolia.infoも活かしたいなということで今回は頑張らないBioサイトとして作ろうと思い立ちました。まずは重い腰を上げられるように小さく始めて、気が向いたら肉付けしてリッチにしていこうという方針で始めることにしました。どのくらい頑張らないサイトにしたかというと、以下の画像くらい頑張りませんでした。驚くほどシンプル。数分で作れます。何一つ頑張りませんでした。

当時のコードがこれですが、わずか24行しかありません。JSもCSSもなく、純粋にプレーンな静的HTMLファイルです。流石にここまでシンプルなのは今時中々ないと思いますね。

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset='utf-8'>

<meta http-equiv='X-UA-Compatible' content='IE=edge'>

<title>lycolia.info</title>

<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>

</head>

<body>

<h1>lycolia.info</h1>

<ul>

<li><a rel="me" href="https://blog.lycolia.info">Blog</a></li>

<li><a rel="me" href="https://github.com/Lycolia">GitHub</a></li>

<li><a rel="me" href="https://gist.github.com/Lycolia">Gist</a></li>

<li><a rel="me" href="https://www.last.fm/user/Lycolia">last.fm</a></li>

<li><a rel="me" href="https://mstdn.hyogo.jp/@lycolia">兵庫丼</a></li>

<li><a rel="me" href="https://misskey.systems/@Lycolia">みすてむ</a></li>

<li><a rel="me" href="https://www.npmjs.com/~lycolia">npm</a></li>

<li><a rel="me" href="https://twitter.com/Lycolia">Twitter</a></li>

<li><a rel="me" href="https://www.tumblr.com/bonbolium">Tumblr</a></li>

</ul>

<p>© 2002 - 2023 Lycolia Rizzim All rights reserved.</p>

</body>

</html>

しかし余りにもシンプルすぎるのでもう少しリッチにしようと18時間後にはこうなりました。最初と比べる結構リッチな感じになったと思います。コードも157行に達し丁度6倍まで膨らみました。長すぎるのでもうここにコードは書けないですw 表示内容は依然としてプレーンな静的HTMLファイルのままではありますが、SSRとかではないので表示は早いと思います。JSはないですが、CSSは入るようになりました。また、懐かしのアクセスカウンターも導入しました。カウント値は過去に設置していたときのものを継承しています。

このサイトはOGを設置したり、A11yに配慮したり、Font Awesome入れたり、Font Awesomeにないブランドロゴはライセンスに配慮しつつ導入したり、そこそこ良い作りになるように意識しています。一旦記憶にある限りの自分のアカウントはリンクしたので、ソーシャルリンクとしては機能するようになったと思います。気が向いたらBiography的なやつも書いていきたいですね。このブログの自己紹介欄すらまともに書けてませんが(

実際に作ってみると色々感じることがありました。例えばそのうちの一つは、かつてはこうやってHTMLを手打ちしてWebページ、いやホームページを作っていたなという懐かしさです。このサイトは初代サイトから移転数を基準で考えると8代目になるのですが、随分遠くに来たものだと思いました。今やHTMLを手打ちするような機会はほぼないです。本業はWeb制作(フロントエンドエンジニア)ですが、仕事でもTSXしか書いてないですし、それすら書かない日のことが多いです。他にもWebArchiveで歴代のサイトを眺めていて、こんな時代があったなとか、昔の自分はこんなちゃんとした文章を書けていたんだなとか、かつてはホームページ運営を通じてこれほどまでにネッ友がいたんだなとか。本当に色々な思いがこみ上げてきました。またあの時代が戻ってきたらいいなとか思うのですが、過ぎ去った時代が戻って来ることはないので、そのあたりは諦めるしかないでしょうね。ただまぁ、こういうので感傷に浸るのも偶には悪くないものです。こないだも浸ってた気がしますが…w

何年も前からHTMLの手打ちは非効率で面倒だとCMSを好んで使っていましたが、偶にはこうやって手でHTMLを書くのもいいものだなとしみじみしました。

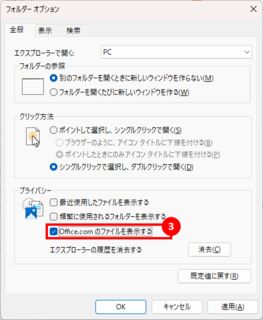

また、カウンターを設置する際に久々にPerlのCGIを導入したのですが、久々すぎて意外なところでハマりました。CGIそのものは往年のKENT-WEBさんのものを利用させて頂いているのですが、こちらのPerlコードは改行コードがCRLFなんですね。CRLFで動くのか?と思いながら設置したら謎の500エラーが頻発、パーミッションに原因があるのかと直してみるも収まらず、結果としてレンタルサーバーのエラーログに以下のエラーがあり、改行コードの問題であることが解り、事なきを得ました。

AH01215: suexec policy violation: see suexec log for more details

これは昔だとFFFTPとかが勝手にLFに変換していてくれたので起きていなかったようなのですが、今時そんな事する人も多くないと思うのでSSHでアップロードしたり、wgetしたものを直接編集したりしてしまい、発覚が難しいかなと思います。もしまた引っかかることが無いようにGitHubに改行コードをLFにして、ついでに文字コードもSJISからUTF8に変えて更にねこみみカウンターを載せたものを置いておいたので、興味がある人は持っていってください。本家の使用許諾を読む限り多分ライセンス的にはセーフなはず…。

https://github.com/Lycolia/Magick-Nekomimi-Counter/tree/main

しかしカウンタープログラムのソースコードをまともに読むのは今回が初めてでしたが、とてつもなくシンプルな実装で驚きました。まぁ考えてみればCGI叩かれたらカウントアップするだけですもんね…。とは言え、画像を埋め込みHTMLの中に吐き出すのは知識がないと難しいですし、当時としては大変だったと思います。ImageMagickの神がかり的な使いやすさにも驚きました。GDだったらこんなものじゃ済まなかった気がします…w なんか画像の矩形サイズ指定や透過色指定が必要で、汎用的に作ろうとすると面倒だった記憶が…(随分前のことなので記憶があやふやですが…

という訳で長々と語ってしまいましたが、最後に今回作ったBioサイトを紹介して終わりにしたいと思います。サイトというかLPなのでページですが…w

https://lycolia.info/

しかし、フッターにある開設日時の表記が感慨深いです。このブログにも日までは書いてあるのですが、過去に時分まで書いていたことを思い出しWebArchiveからサルベージしてきました。開設当初の記載なので限りなく正確な情報です。秒までは記録がなかったので0秒としておきました。

This site since from 2002-07-03T23:21:00+09:00.