投稿日:

確認環境

| Env | Ver |

|---|---|

| OS | Ubuntu 20.04.4 LTS |

| PHP | 8.0.29 |

| nginx | 1.18.0 |

手順

php-fpmの導入

sudo apt install php8.0-fpm

sudo sed -i -e 's/;listen.mode = 0660/listen.mode = 0666/' /etc/php/8.0/fpm/pool.d/www.conf

sudo service php8.0-fpm start

nginxの設定

設定ファイルを開きPHPを動かす設定を書く

location ~ ^/.*$ {

root /path/to/www;

fastcgi_pass unix:/run/php/php8.0-fpm.sock;

fastcgi_index index.php;

include fastcgi_params;

fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;

}

投稿日:

undefinedの判定方法が複数あるということでundefined判定の処理速度比較をしてみたのでその結果。

端的に言うと、hoge === undefinedとtypeof hoge === 'undefined'の二方式がある。後者は原則考慮不要だが、言語仕様上存在しているので比較したが、現実的に見た場合、どちらで記述した場合でも処理速度に有意な差はないように感じた。

確認環境

| Env | Ver |

|---|---|

| Node.js | 20.1.0 |

| TypeScript | 4.9.5 |

| @swc/core | 1.3.8 |

比較結果

hoge === undefinedの方が早く見えるが実行するタイミングで変わるので誤差の範疇だと思う。

| 方式 | ms |

|---|---|

hoge === undefined |

4,514 |

typeof hoge === 'undefined' |

4,515 |

確認コード

const tyof = (param?: string) => {

return typeof param === 'undefined';

};

const undef = (param?: string) => {

return param === undefined;

};

const tyStart = +new Date();

for (let i = 0; i < 10000000000; i++) {

tyof();

}

console.log('typeof', +new Date() - tyStart);

const unStart = +new Date();

for (let i = 0; i < 10000000000; i++) {

undef();

}

console.log('undefined', +new Date() - unStart);

TSから生成されたJS

"use strict";

Object.defineProperty(exports, "__esModule", {

value: true

});

const tyof = (param)=>{

return typeof param === 'undefined';

};

const undef = (param)=>{

return param === undefined;

};

const tyStart = +new Date();

for(let i = 0; i < 10000000000; i++){

tyof();

}

console.log('typeof', +new Date() - tyStart);

const unStart = +new Date();

for(let i = 0; i < 10000000000; i++){

undef();

}

console.log('undefined', +new Date() - unStart);

あとがき

MDNを読む限りtypeof hoge === 'undefined'は該当変数が存在しない場合に有用なようであるが、TypeScriptで書いている場合、通常このようなコードが生まれることがなく、仮に起きるとした場合、次のようなコードになるため現実的に考慮する必要はない。なおMDNにも「こんなことはしないこと」と書いてあるので、一般的なコードでないことは客観的にも伺えるだろう。

(() => {

const undefined = 123;

const hoge = undefined;

if (typeof hoge === 'undefined') {

console.log('hoge is undefined');

} else {

console.log('hoge is not undefined');

}

})();

上記コードの実行結果としてはhoge is not undefinedが出力される。

このコードの主な問題点

const undefined = 123;というコードは予約語を変数名にしているため、混乱を招くコードであり、書かないことが好ましい- MDNには予約語ではないとあるが、一般的には予約語の一つとして解釈して支障ないと考える

- このコードはESLintのeslint:recommendedで検知されるため、通常であれば書かれることはない

なお、このコードは例示のために即時実行関数形式で記述しているが、必要がない限りこの形式での実装は避けたほうが問題が少なくなると思う。これは不必要なネストが生まれたり、スコープの混乱を生むためである。

投稿日:

投稿日:

TypeScript + SWCと組み合わせてJestを回してるとテストケースの増加に伴いメモリリークが発生する現象が起きます。メモリに余裕があれば問題にはならないですが、開発機のメモリが足りないとかCIで使ってるECSのメモリが足りないとか、引っかかるケースもあると思います。

今回はこの問題に対する対処法を書いていきます。完全には改善されませんが、かなりマシになります。参考までに今回の検証では283MB使ってたのが67MBまで減りました。

この現象はNode.js 16.11.0以降で発生するらしいので、それ以前の環境では起きないかもしれません。

確認環境

Node.js v20.0.0

| module | version |

|---|---|

| @swc/cli | 0.1.62 |

| @swc/core | 1.3.59 |

| @swc/jest | 0.2.26 |

| @types/jest | 29.5.1 |

| @types/node | 20.2.3 |

| jest | 29.5.0 |

| jest-watch-typeahead | 2.2.2 |

| typescript | 5.0.4 |

確認用のテストコード

以下のテストコードを書いたファイルを100ファイル作り、それを流して確認しています。

describe('example1', () => {

it('1', () => {

expect(1).toBe(1);

});

it('2', () => {

expect(2).toBe(2);

});

it('3', () => {

expect(3).toBe(3);

});

it('4', () => {

expect(4).toBe(4);

});

it('5', () => {

expect(5).toBe(5);

});

});

describe('example2', () => {

it('1', () => {

expect(1).toBe(1);

});

it('2', () => {

expect(2).toBe(2);

});

it('3', () => {

expect(3).toBe(3);

});

it('4', () => {

expect(4).toBe(4);

});

it('5', () => {

expect(5).toBe(5);

});

});

確認環境一式

以下のリポジトリに確認したソースコードを一式格納しています。

[blogcard https://github.com/Lycolia/jest-memory-leak-example]

メモリリークしていく様子

(41 MB heap size)

(42 MB heap size)

(52 MB heap size)

(51 MB heap size)

(37 MB heap size)

(47 MB heap size)

(47 MB heap size)

(50 MB heap size)

(60 MB heap size)

(60 MB heap size)

(62 MB heap size)

(71 MB heap size)

(73 MB heap size)

(74 MB heap size)

(84 MB heap size)

(85 MB heap size)

(86 MB heap size)

(96 MB heap size)

(97 MB heap size)

(99 MB heap size)

(108 MB heap size)

(110 MB heap size)

(111 MB heap size)

(120 MB heap size)

(122 MB heap size)

(124 MB heap size)

(75 MB heap size)

(83 MB heap size)

(84 MB heap size)

(86 MB heap size)

(96 MB heap size)

(96 MB heap size)

(97 MB heap size)

(107 MB heap size)

(108 MB heap size)

(109 MB heap size)

(118 MB heap size)

(120 MB heap size)

(121 MB heap size)

(130 MB heap size)

(132 MB heap size)

(133 MB heap size)

(143 MB heap size)

(144 MB heap size)

(145 MB heap size)

(154 MB heap size)

(156 MB heap size)

(157 MB heap size)

(166 MB heap size)

(168 MB heap size)

(169 MB heap size)

(179 MB heap size)

(181 MB heap size)

(182 MB heap size)

(191 MB heap size)

(193 MB heap size)

(194 MB heap size)

(203 MB heap size)

(205 MB heap size)

(207 MB heap size)

(216 MB heap size)

(217 MB heap size)

(219 MB heap size)

(228 MB heap size)

(230 MB heap size)

(231 MB heap size)

(240 MB heap size)

(242 MB heap size)

(243 MB heap size)

(252 MB heap size)

(254 MB heap size)

(255 MB heap size)

(264 MB heap size)

(266 MB heap size)

(267 MB heap size)

(277 MB heap size)

(278 MB heap size)

(280 MB heap size)

(195 MB heap size)

(204 MB heap size)

(203 MB heap size)

(212 MB heap size)

(213 MB heap size)

(214 MB heap size)

(223 MB heap size)

(224 MB heap size)

(226 MB heap size)

(235 MB heap size)

(237 MB heap size)

(238 MB heap size)

(247 MB heap size)

(249 MB heap size)

(250 MB heap size)

(259 MB heap size)

(261 MB heap size)

(262 MB heap size)

(271 MB heap size)

(273 MB heap size)

(274 MB heap size)

(283 MB heap size)

Test Suites: 100 passed, 100 total

Tests: 1000 passed, 1000 total

Snapshots: 0 total

Time: 11.347 s, estimated 12 s

解消方法

npm i -D @side/jest-runtime などで@side/jest-runtimeを導入し、jest.config.jsに以下の行を追加することで改善します。

runtime: '@side/jest-runtime',

このコードで何か既存の実装やテストに影響が発生するかどうかは確認していませんが、後述する@side/jest-runtimeが生まれる切欠になったPRの様子を見る限り大丈夫なんじゃないかなとなんとなく思っています。

メモリリークが改善したあとの様子

(39 MB heap size)

(39 MB heap size)

(47 MB heap size)

(47 MB heap size)

(34 MB heap size)

(42 MB heap size)

(41 MB heap size)

(49 MB heap size)

(51 MB heap size)

(59 MB heap size)

(59 MB heap size)

(60 MB heap size)

(68 MB heap size)

(69 MB heap size)

(77 MB heap size)

(77 MB heap size)

(85 MB heap size)

(86 MB heap size)

(95 MB heap size)

(95 MB heap size)

(95 MB heap size)

(103 MB heap size)

(104 MB heap size)

(112 MB heap size)

(112 MB heap size)

(120 MB heap size)

(121 MB heap size)

(31 MB heap size)

(38 MB heap size)

(37 MB heap size)

(44 MB heap size)

(46 MB heap size)

(54 MB heap size)

(54 MB heap size)

(54 MB heap size)

(62 MB heap size)

(62 MB heap size)

(70 MB heap size)

(71 MB heap size)

(79 MB heap size)

(79 MB heap size)

(87 MB heap size)

(88 MB heap size)

(96 MB heap size)

(96 MB heap size)

(97 MB heap size)

(105 MB heap size)

(105 MB heap size)

(31 MB heap size)

(39 MB heap size)

(37 MB heap size)

(44 MB heap size)

(46 MB heap size)

(54 MB heap size)

(54 MB heap size)

(54 MB heap size)

(62 MB heap size)

(62 MB heap size)

(70 MB heap size)

(70 MB heap size)

(78 MB heap size)

(79 MB heap size)

(87 MB heap size)

(88 MB heap size)

(96 MB heap size)

(96 MB heap size)

(96 MB heap size)

(104 MB heap size)

(105 MB heap size)

(31 MB heap size)

(39 MB heap size)

(37 MB heap size)

(45 MB heap size)

(46 MB heap size)

(54 MB heap size)

(54 MB heap size)

(54 MB heap size)

(62 MB heap size)

(63 MB heap size)

(70 MB heap size)

(71 MB heap size)

(78 MB heap size)

(79 MB heap size)

(87 MB heap size)

(88 MB heap size)

(96 MB heap size)

(96 MB heap size)

(97 MB heap size)

(105 MB heap size)

(105 MB heap size)

(30 MB heap size)

(37 MB heap size)

(45 MB heap size)

(43 MB heap size)

(44 MB heap size)

(51 MB heap size)

(51 MB heap size)

(59 MB heap size)

(59 MB heap size)

(67 MB heap size)

Test Suites: 100 passed, 100 total

Tests: 1000 passed, 1000 total

Snapshots: 0 total

Time: 9.071 s, estimated 11 s

参考記事

メモリリークバグに関するIssue

https://github.com/jestjs/jest/issues/11956

@side/jest-runtimeが出来る元になったPR

https://github.com/jestjs/jest/pull/12205

投稿日:

ASUS TUF GAMING Z790-PLUS D4を導入した際に起きたトラブルの解消法メモ

インターネットに繋がらない

- デバイスマネージャーを開く

- 不明なデバイス(ネットワークアダプタ)を探す

- ASUSのドライバディスクを指定してドライバをインストールする

ASUSのインストールユーティリティを使っても上手く入らない

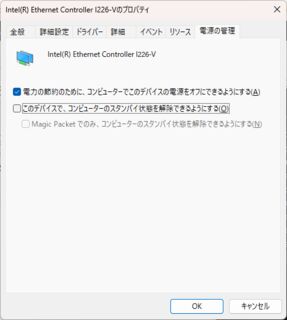

スリープ状態から勝手に復帰する

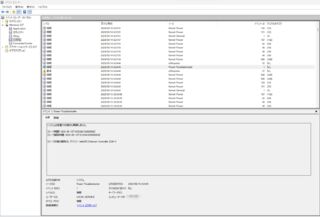

原因確認

- イベントビューワを開く

- Windowsログ>システムを開き、ソースが

Power-Troubleshooterとなっているものを探す スリープ状態の解除元: デバイス -Intel(R) Ethernet Controller I226-Vとなっていたら解消法の内容で解消できる

解消法

ネットワーク速度が極端に遅くなったり、接続が不安定になる

発生した症状

他の端末では起きないことは確認

- fast.comのスコアで450Mbpsが20~200Mbpsまで低下

- 回線速度が乱高下を繰り返し安定しない

- 頻繁にネットワークが切断される

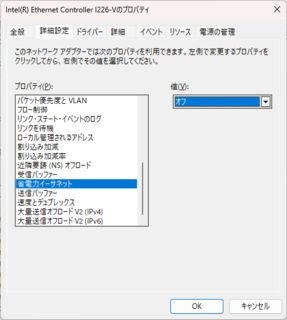

解消法

- デバイスマネージャーを開く

- ネットワークアダプタ>Intel(R) Ethernet Controller I226-V

速度とデュプレックスを2.5Gbps 全二重通信に変更(既定値はオートネゴシエーション)省電力イーサーネットをオフに変更(既定値はオン (システムが S0、S0ix、Sx 状態の場合))- Windowsを再起動

- fast.comで速度が正常化していることを確認

参考情報

https://www.null3-blog.com/entry/I226-V_fix

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001481981/SortID=25111393/#tab