投稿日:

ノートPCは夏場にパフォーマンスが落ちるが、冷やす方法は何かないかと試行錯誤したログ。

ちゃんと計測したわけではないので効果は雰囲気。雑な観測では100度付近に張り付いていたCPU温度が60度くらいに落ち着き、大分マシになった。

CPUクーラーのグリスを塗りなおす

試したら10度くらい下がった気がする。グリスはNoctuaのやつを使った。

ノートPCを開いた状態でひっくり返す

熱は上に移動するが、普通に置いているとキーボードに熱がこもるため、ひっくり返すことで熱がたまるのを抑える。

開いた状態でひっくり返すのは少なからずキーボード面に移動する熱を発散させるため。

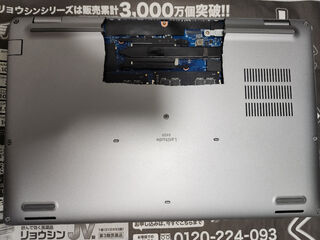

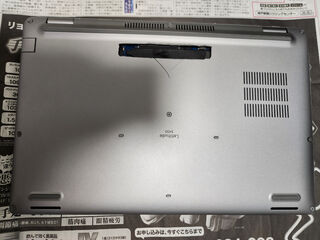

ノートPCの裏ブタを外す

裏ブタに熱がこもるので外すことで放熱できるようにする。

ノートPCを開いた状態でひっくり返して、裏ブタを外し、本来の表面に風を当ててみたら10度くらい下がった気がする。

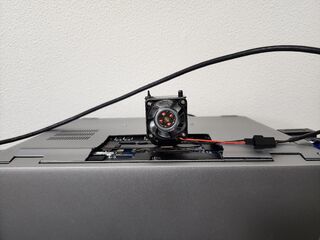

ラズパイのクーラーを乗せる

こういったラズパイ用の小型タワークーラーをヒートパイプの上に乗せる方法。

デスクトップ用のCPUクーラーは大きすぎて安定せず、ヒートパイプに対して上手く接地しないため効果がなかったが、ラズパイ用のクーラーであればヒートパイプに丁度乗り、安定して接地してくれるので、それなりに熱を吸い上げてくれる。

試しに負荷をかけて100度になるところで、ラズパイ用のクーラーを一基ヒートパイプ上に置いてみたところ、97度までしか上がらなかったため、効果はあるものと思われる。

クーラーを回すにはAINEXのUSB ケースファン変換ケーブルがあるといい。これにラズパイ3用のクーラーのピンをつなぐとセットアップできる。

ラズパイ5向けのファンは専用の端子がついていて面倒なので、汎用的なコネクタがついているラズパイ3用のクーラーが便利だ。

エアコンをつける

これが一番効果があるのだが、エアコンの風が当たると寒い。しかし気温に対して指数関数的に温度が上がるように見えるので、室温が1度下がるだけでも結構効果がある気がする。

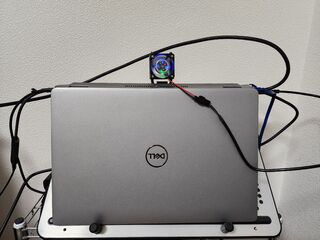

最終的に出来上がった環境

このようにノートPC冷却台の上にノートPCを逆さまにして乗せ、CPUのヒートパイプの上にラズパイクーラーを乗せている。しかし裏ブタを全開にするとLAN線が挿せなくなって困る。そこで裏蓋に穴をあけるため、アリエクで穴あけ用の裏ブタを購入し、放熱したい場所だけプラスチックカッターで切断して穴をあけている。これであれば元の裏ブタは無傷で温存でき、裏ブタと一体化したLANジャックを生かしたまま、放熱口を作れるという寸法だ。

結果的に室温27度下で、アイドル時であれば35~40度、通常時で60~70度、負荷がかかっていても100度に張り付くことは減ったように思うし、パフォーマンスは目に見えてよくなった。

ただちょっと大きな穴をあけすぎたので、裏ブタを買いなおして穴は小さく作り直そうと思う。

放熱口の改良(2024/08/08追記)

流石に穴が大きすぎて埃などの侵入が心配なのと、持ち運びに不便なので穴を小さくした。以下はそのビフォーアフターである。

今回の改造により見た目のヤバさも減り、大分マシになった気がする。因みに裏蓋は送料込みで5000円くらいするので結構痛い出費だった。

問題の温度についてだが、若干上がったもののファンとヒートパイプの接着を付属のサーマルパッドからNoctuaのCPUグリスに変えたところ、上手いこと相殺できたのでよかった。

投稿日:

ここ最近ホッテントリなどで文化とは何かみたいな話を見る機会が増えたので、個人的な文化論みたいなのを書いてみる。

文化としてよく言われるのはポップカルチャーや芸術だろう。例えば東京が文化的な都市と言われるのはライブやフェスなどのイベントが多かったり、写真展や芸術展みたいなのが多く開かられるからだと私は認識している。

勿論それも文化の一つだと思う。しかし、それだけが文化だとも思わない。

個人的には人々の立ち振る舞いや、そこにある物の様式も一つの文化だと思う。つまり地域や個人の慣習みたいなものも文化だと考えている。

以前、塚口サンサン劇場というミニシアターで、来客のオバちゃんがトイレに行く際、こともあろうことか、ハンドバッグをグッズ売り場のショーケースの上に乗せて行くのを見たことがある。

普通に考えればトイレに持っていくべきだし、そんなところに置いて盗まれたらどうするのかとか、ショーケースの上に置かれたら他の人の邪魔になるだろうとか、色々浮かぶとは思うが、私はこれは一つの文化だと思う。

何故ならオバちゃんにとってはそれが当たり前で日常なのだ、つまりそれはもう文化と言える。そんなところに置いても盗まれないし、文句を言われることもまずないし、言われたところで気にしないのかもしれない。盗まれても「仕方ないわねぇ」とか、あっけらかんとして済ませるのかも知れない。

このような景色は東京の都心部みたいなところでは見かけることが余りないだろう、実に放牧的で平和な光景だ。映画のワンシーンにできるかもしれない。

そういった地方のミニシアターならではの光景も文化だと思う。同様に田舎で行われているお祭りや、今となっては人権侵害行為だったり、暴力的な事柄も、それもそこにある一つの文化だと思う。

個人的に文化を受容する上で思うのは東京だけが文化の発信地で、地方に文化はないみたいな考えより、地方には東京にない文化があり、それは東京のポップカルチャーなどと同じように尊く、愛すべきもので、また推せると言う考えをしている。

だからこそ私は神戸や兵庫、関西、そして日本を愛し、推している。だからこそ地産地消をしたり、できる限り地域のものを大切にするようにしている。私がふるさと納税をしない理由の一つも神戸市に税金を落とすためだ。

投稿日:

普段書籍はKindleで読んでいるのだが、今回本棚を買った。

実は以前は本棚を持っており、100冊程度を蔵書していた。中学生のころから買ったコミックや文庫、CD、同人誌やグッズなどを収めていた。しかし、その当時は部屋の収納容量が限界に達していた。衣類を置く場所がほとんどなかったのだ。

正直今でも私は服を持っていないほうで、衣装ケースも多くはもっていないが、当時は一個しかもっていなかった。それでも何とかなっていたのだが、もう少し環境を良くしたいと思っていた。その時に障害となったのが本棚の存在だった。

7年ほど前だろうか、ミニマリストを目指していた私は、この時に本棚を撤去する決断をした。持っていた本やグッズ、CDを全て手放し、生活を優先する判断をしたのだ。そして持っていた本などは電子化という手段で解決した。

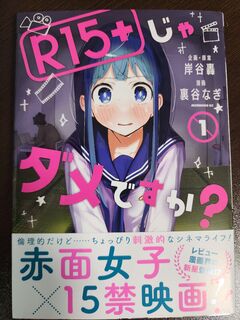

しかし、去る6月21日、これを変える出来事があった。私はその日、クラユカバとクラメルカガリを鑑賞するために淡路島は洲本市にある洲本オリオンに訪れていた。そして鑑賞を終え、売店を眺めていると一冊の本が目に入った。「R15+じゃダメですか?」という本だ。

私は映画に関係ないグッズがあるのは珍しいと思い、この本を買うことにした。物理本を手放し、本棚を処分した今、本を置く場所などないのにである。

そして私は「R15+じゃダメですか?」を読み、続編を全て紙の本で買うことにした。理由としてはここ数年、紙の本を大切にしたいと思っていたからだ。電子書籍はいつか見れなくなる可能性がある。それに私はGAFAが好きではない。デジタル赤字や、GAFAによる支配、表現規制、日本の独立性のことを考えると紙で本を買ったほうが良いというのが個人的な結論だった。

勿論それだけではない。紙の本はモノによっては特殊印刷が施してあり、凝った装丁のものがあるし、何より希少性があるからだ。紙の本はいつか絶版になり、そうなると手に入らなくなる。そうなれば潰えた歴史というか、時代を自分の手で持っておくことができるというステータスみたいなものが手に入る。

他にも紙の本は読んでいて手触りが心地よいとか、いろいろなところがある。

しかしでは本棚をどうやって部屋に置くかだが、答えは単純だった。私は7年前に住んでいた狭い部屋を引き払い、今はそれより広い部屋に住んでいる。使いもしないギターを置いているスペースを空ければ本棚程度は置ける。その考えは「R15+じゃダメですか?」を手に取った瞬間に電光石火のごとく頭にひらめいた。

それにトラペジウムグッズを無駄に買いすぎてしまった結果、置き場に困っていたグッズの収納先として棚が欲しかったのもあり、このアイデアはまさにジャストマッチだった。

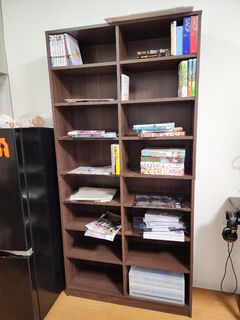

そして私は早速、900冊程度入ると謳う、山善の本棚を注文した。まさか宅配ボックスには入るまいと思っていたのだが、困ったことに宅配ボックスに入っていたので部屋まで運ぶのが大変だった。以下の写真を見るとわかるのだが、中々デカいし、普通に重い。30kgくらいはある。

昨日これを頑張って組み立てて、物理本置き場を作ることにやっと成功した。以下は本棚を組み上げ、本が入っていく様子である。そもそも蔵書がないので現状は置き場所に困っていた適当なものを突っ込んでいる。

しかし、この状態でも本棚に本が収まっている光景はいいものだ。これまで本屋に行っても本を買えないでいたもどかしさも解消される。

というので今後は物理本を買い集めていこうと思う。手放してしまった本も可能な範囲で取り戻していきたいところだが、残念ながらほとんど絶版だと思うので、中古に頼ることになるだろう。キノの旅まで絶版になっているのは正直驚いた。

因みに当時本棚にあったものでも、まだ手放していないものはわずかにあり、水月と月箱だけは残してある。この二つだけはどうしても手放したくなかったからだ。

恐らく水月については、私の部屋にあるもので、最も古い存在だ。水月は非常に大切なので水月だけは死ぬまで持っておくと思う。という意味では、かつて保有していたオフィシャルファンブックも残しておくべきだったが、あれは大きかったので致し方ないか…。

関連記事

カールと言えば西日本でしか買えないお菓子で有名だが、最近近所のローソンやファミリーマートでカールの取扱がなくなった。参考までに私は神戸市に住んでいるので西日本在住である。

セブンイレブンのアントレマルシェにはあるし、キリン堂やライフにもあるので、取扱店自体は残っているが、関東資本の全国チェーンのコンビニでは西日本限定対応はしなくなったのかもしれない。

セブンイレブンのアントレマルシェに置いてあるのは恐らく土産店だからだろう。実際西日本でしか買えないのでお土産にどうぞみたいな売り方がされている。

しかしカールの取り扱い店舗が減るのはカールファンとしては残念なことだ。このままカールが消滅しないとよいのだが…。

投稿日:

なんか最近こんなことばかり書いている気がするが、周りを見ていると日本がなくなって欲しい人を無数に見るので、見るたびにモヤモヤして吐き出したくなってしまうので、つい書いてしまう。

今回はいくつかの観点から日本国の存在意義について疑問を投げかけていく。

日本らしさの喪失

日本の存在意義についてググると日本は安全だとか、先人を尊ぶ、相互扶助の精神など、おおよそ昭和の頃に語られていた日本の長所みたいなのが出てくるが、私は今日の日本においてそのような物は過去になりつつあると感じる。

欧米化が進み、保守的な日本は悪であるとか、欧米ではこれが普通、日本はおかしいみたいな論調が続いた結果、だいたい破壊されたと思う。

先日「日本は相互信頼の度合いが高い社会で、その結果として食や安全が低コスト高品質に保たれている」という意見を見たが、それはまだ地方分散があった頃にあった村社会的な話であり、今どき近所で相互監視社会なんてない。何なら家庭内ですらない。これは人権を重んじた結果、お互いに干渉することが悪となったためだ。

常識とか社会通念みたいなのも今は古の概念で、多様性と言うのはこれまでの平和をすべからく破壊し、新しい時代を生み出す行為なのだから当然だ。個人的には江戸時代の方が余程多様性あった気がするが。

そして今後も日本らしさというのはどんどん失われていくと思う。

地方の存在価値の低下

他の記事でも再三書いたことだと思うが、今の日本は東京を拠点とする企業によって支配されている。

地場企業の多くは買収や合併、或いは競争力を失ったことによる廃業で数を減らし、その代わりに東京の企業が台頭してきている。例えば今や大抵の地域で吉野家やイオングループ、ローソンと言った全国チェーンを見ることができる。

逆に昔存在した商店街はシャッター街になっていたり、最悪更地になって消滅している。

勿論地方に残っている企業も一定数あるが、その数は知れている。また、登記上の本社は地方だが、本社機能は東京にあるみたいな企業も少なくないだろう。

地方産業としてよく名の上がる第一次産業も衰退が著しく、国産か外国産かというのは今日では最早ブランド以上の意味を持たない。第一次産業への補助金もあるため、どちらかと言えば負債である。

機械化して国産の食べ物を残すという話も聞くが、恐らくこれが始まると国産作物の価値は下がると思う。これは標準化された手法で機械的に生産されるのであれば別にどこで作ろうと大差ないからだ。

何が言いたいかというと東京によって均一化された今、最早地方の存在価値はほぼないということだ。

インフラ維持費の増大

インフラは年々高度化しており、その建設費や維持費は膨大なものになっている。これを日本全国津々浦々に張り巡らせるというのは非常に非現実的なことだ。

現在、NTTがフレッツ光クロスとして一般向け10GbE回線の普及を頑張っているが、今は大都市部に限られているこの施策を地方部にまで行き渡らせようとすると、相当コスト的な無理があるだろう。

まぁこれは民間企業の話なのでまだいいが、地方自治体や国が似たような事を始めれば到底体力が持たないだろう。

もし人口を関東圏に集中させ、それ以外の地方は切り捨てると言うことができれば、この問題は解決することができる。幸い関東平野は広く、土地がふんだんにある為、全員を住まわせるだけの余裕はある。

集中させることで輸送費や人員の問題が解決するほか、雪国や島国と言った、特殊な地理を持つ地域固有のインフラ事情から解放され、そういった物を維持管理したり、作ることをしなくて良くなるため、無駄の削減にもなるのは利点だ。

他にも多くの地方自治体で同じことをしていることの無駄からも解放される。今流行りのDX的な話で言えばスコープアウトや効率化といった話になり、とても良い方向に進むだろう。

国際企業による支配とグローバリズム

今の日本はAWSやGoogle、Appleと言ったアメリカの大企業にITインフラの大半を握られている。またSDGsや普遍的価値観とやらを達成する必要性に迫られている。

こういった巨大組織は一々数多ある国ごとの個別事情には対応できず、硬直的な運営をせざるを得ない。SDGsや普遍的価値観とやらもそうで、個別に例外を作っていると収拾が付かないので決めの問題として世界的な方針を決める必要がある。

そうしていった先に日本固有の法律はなくなる筈で、固有の法を失った国家に存在意義が残るのかというのは疑問だ。

そうでなくともデジタル赤字と言う名の貿易赤字があるため、真綿で首を絞められるように長期的に日本は国力を失い無力化していくだろう。

世界から隔絶されていた昔と、世界が繋がってしまった今

昔、まだ日本が一つの国ではなくバラバラの国だった頃、高度なインフラもなく、それぞれの国が固有の価値観や言葉を持っていた頃は、お互いの国同士は基本的に干渉し合うことがなく、その土地の人はその土地に生きていたので成り立っていたと思う。

しかし現代は違う。今の日本は、過去の国々が全て繋がり、更に居住移転の自由があり、不毛な土地に住むくらいであれば、豊かな土地に住んだほうが良い暮らしができるため、地方を衰退させるモチベーションが生まれている。

更にインターネットや交通手段の進歩により、全世界がリアルタイムに繋がるようになり、例えばある国家から、別の国家を見た場合に「私達の国ではありえないことが起きている!」という状況が見えるようになり、これが問題として捉えられるようになった。

これによってナントカ国人ではなく、地球人類という概念が発達したと私は考えている。

日本語の存在価値

日本は英語が苦手な人が多く損をしているとも言われている。今は社内公用語を英語に定める企業も増え、採用で国籍を重視しない考えも一般的になってきた。

そうなってきた時に日本語の存在は一つの障壁となるだろう。別に英語を公用語にしても問題はないわけである。

そもそもなんのために日本語が今必要なのかについては考え直すときに来ている可能性がある。

日本国の存在価値

ここまで来ると日本が日本として存在している価値はあるのかどうかというところが気になってくる。

コンビニなどでも外国人を見かえることが増え、これまで通り日本文化を堅持する事は彼らに対しての差別や人権侵害になりかねない。しかし文化を捨てたとき、一体国家として何が残るだろうか?

地震や災害の多い国で、そんな土地に人を住まわせていること時代が差別的で人権侵害であるという考えも取れると思う。つまり土地を捨てるべきかもしれない。

巷では「日本は遅れている」とか欧米の施策を見て「全員これを無条件で採用すべき」みたいな声は飽きるほど聞く。

ならばもう日本国に存在意義はないのではないだろうか?あるとしたら何があるというのだろうか?

もし、日本が国家を廃止し、アメリカを始めとした欧米諸国に集団移住すれば日本国に現在存在するありとあらゆる問題は全てきれいさっぱりなくなる。なぜなら日本国が消滅しているからだ。消滅したものは残らない。宛先の国に同じ問題があるみたいな話があるなら、最終的に全ての国を廃止し、国家をなくせばいい。

AIが全てを判断する世界統一政府が全てを取り決め、人はそこが決めた通りに生きるというのであれば以後の問題は起きないだろう。何故なら世界統一政府は絶対的に正しいからだ。

最後に

この記事は単なる思考実験であり、本当に日本がなくなって欲しいという思いで書いているわけではない。むしろ私は日本という国が悪い面も含めて好きなので残っててほしいとは思っている。

とはいえ現実問題どうなるかわからないので、客観的な目線で考えてみている感じだ。

このまま欧米主導の全体主義が進み、世界のコモディティ化が進めば世界各国が、日本の地方にある自治体と東京みたいな関係性になるのは目に見えているので、そこから考えれば日本という国もまた存在意義を失い、消滅しても不思議はないなと思う。