投稿日:

漆器椀をカジュアルに使っていると、内側の底の漆が傷んでくるので、これを抑制する方法について。

写真だとややわかりづらいが、この汁椀は底の漆が光沢を失い、白っぽくなっている。これは剥げているわけではないが痛み始めている。

これはレトルト味噌汁とかを作るときにお湯をそのまま入れていたことに起因する。漆器の特性として熱に弱いというのがあり、熱湯を直接注ぐと漆塗装が剥げてきやすい。

そこでどうやってこれを防ぐかだが、熱湯を入れないのが一番単純な方法になる。とはいっても、それでは普段使いの器として使いづらいので、回避する方法を考えた。

まず、漆器がどのような条件に弱いのかという点についてだが、千鳥という漆器商が漆の耐熱温度についての記事で検証した内容では以下のようにあった。

90℃、95℃、100℃と三段階に分けて試したのですが、90℃、95℃では、4点いずれにも変化は見られませんでした。

しかし100℃では、4点すべてに、長さ5mm程度の筋が数本~十数本現れました。

つまり100度だと危険な可能性がある。また記事の内容を読む限り95度以下が推奨されているようだった。

基本的にポットやケトルから器に湯を注ぐ場合、ある程度の高さから注ぐため、多少は冷えた温度になると思われるので、湯温95度が注がれるときの温度くらいが耐えられる限界だと考えると無難だろう。つまり保温中の電気ポットなら基本90度なので問題が起きることは少ないと思われる。

ではケトルではどうか?ケトルは基本沸騰させ保温しないので100度近くなる。かといって95度まで下げるのも手間だ。

そこで私が考えた方式としては、まず器に水道水を軽く張っておき、その上にレトルト味噌汁などを載せ、その上から湯を注ぐことを考えた。

水はこの程度張っておけばよいだろう。この水を緩衝材として利用するわけだ。

そして水の上に具をのせる。

そして具の上からお湯をかければ摩耗が少なくなるのではないかと考えた。

この方式で三ヶ月くらい続けているが、今のところ摩耗が止まっている気がするので、それなりに成功していると思う。

また連続で調理する場合は、ケトルの湯は温めなおさずにやっておくと多少温度が下がるので、より器に優しくなるだろう。

この方式で調理する場合、中身が熱くなりすぎないので食べやすいのもメリットだ。100度近い湯で作ったインスタント味噌汁なんかは熱くて食べるのが難しいので、こういう風にすると塩梅が良くなるとすると、一石二鳥でもある。

投稿日:

2025年内に書こうとしたら結局翌年になってしまったけど、2024年のときはもっと遅かったので、早めにかけたのでヨシとしよう!

それに一年は12/31まであることを考えれば、年を跨ぐのは仕方がない気もするし!

買い物

今年買ってよかったものにまとめているが、買ってよかった二大巨頭としては、家事をスムーズにすることに成功した台所収納たちと、自作ルーター用のR86S U1当たりだろう。

映画

映画館遠征の記事ネタが溜まっているのだが書けていないので来年のどこかで書いていこうと思う。2024年も松山遠征の一部が今年にはみ出たと思うが、今年は10月以降の遠征が軒並み来年にはみ出る予定で、回数も多いので大分引きずりそうというか、記事ネタには困らなさそうだ。

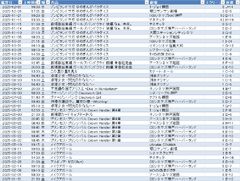

今年の映画鑑賞ログ

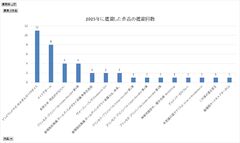

今年も2024年と並ぶほど多く鑑賞した。参考までに2024年が42回、今年が41回だ。

2024年はアニメ映画18作、実写映画1作を観たのに対し、今年はアニメ映画14作、実写1作で、しかもプリプリ1~3章に至ってはリバイバル公開なので、今年公開された作品だけに限ると11作しかない。このため作品数に対しての鑑賞回数が多く、ヘビロテ気味だ。

作品別では「ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス」が圧倒的で、「メイクアガール」が次ぐ感じだが、あとは卓球少女とプリプリ4章で過半数を稼いでる感じで、だいぶ極端な年になった気がしている。

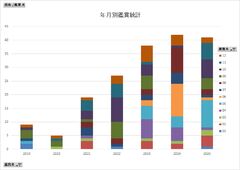

月ごとの映画鑑賞回数

今年はこれまでの年の中で唯一、1~12月まで全ての月で映画館に訪れており、中々珍しい年となった。半面で年の後半に食指が伸びる作品が少なく、リアルの都合や、鑑賞時の縛りの都合もあり、どうにも伸びが悪かった。鑑賞時の縛りというのは今年最も鑑賞した「ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス」は一度見た映画館では鑑賞しないということにしていたため、ヘビロテにかなり支障が出た部分がある。

数を競うものではないとはいえ、あと一作何かあれば鑑賞回数は過去最高を記録できただろう。

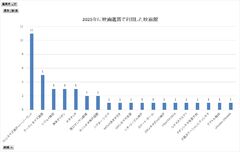

映画館ごとの鑑賞回数

利用した映画館の館数は2024年の13館に対し、19館で大きく伸びている。内9館は遠方であり、今年の映画館遠征の多さを体現している。佐賀・神奈川・山口・徳島の映画館を利用しており、いずれも初利用の館である。

近隣の映画館でもカナート・ホールやテアトル梅田は初利用であり、今年は初利用の映画館が多い年だった。

印象に残った映画作品

2025年で特に印象に残った作品を挙げると、メイクアガール、卓球少女、ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイスの三作だ。

特にメイクアガールは感想や遠征の記事を七本も書くほど刺さった作品だ。間違いなく2025年の中ではベストタイトルだ。

卓球少女は中国発のアニメ映画だったが、かなり熱いスポ根モノで正直これもかなり良かった。中国文化を眺めつつ、主人公たちの絆の成長を見ていくのは非常に美しいストーリーだった。

ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイスは完全に想定外だった。ぶっちゃけ予告を見た時は寝た作品だと思ってたし、私はゾンビの絵柄がキモいので地上波は見なかった人間だったので、ギャグアニメとして期待していたが、これは完全に裏切られた。

もちろん本作はギャグアニメでもあるのだが、シリアスな部分もあり、笑いと涙のメリハリがあり、更にアイドル物としても成り立つという、凄くいい塩梅の作品だった。地上波を観たことがなくても十分に理解し楽しめる構成になっており、観た人はより楽しめる構成なので、是非とも配信やBDBOXなどで地上波も見たくなる作品だ。実際に私はゾンビランドサガとリベンジのBDBOXを購入した。

また本作を見てから佐賀に行くとありとあらゆる全てが聖地で、ありとあらゆる場所にゾンビランドサガのPOPやグッズ、マンホールなどのコラボがあり、そこら辺の佐賀県民と話してもゾンビランドサガなので、非常に濃厚なゾンビランドサガ体験ができ、まさにゾンビィの一員になれることも、この作品の素晴らしいところだと思う。

ゾンビランドサガ関連の記事は、まだ書けていないので、今年のどこかで書いていきたいところだ。間違いなく、すごい熱量の作品だった。これだけで佐賀が好きになれる。

移動

今年はかなりの回数移動した。10月以降の移動が多すぎて記事にするのが追い付いていないので、今年のどこかで振り返って記事にしたいところだ。移動のし過ぎで旅費がとんでもないことになってるので、今年はもう少し控えていきたい。

内容的にはメイクアガール、香川漆器、ゾンビランドサガに関する移動が多く、ゾンビランドサガはマンホールの回収が未完了であるため、時間があれば今後も継続していくかもしれない。

3月

この月の移動はメイクアガールを見るためだけに川崎のチネチッタや、宇部のシネマスクエア7まで行っていたものだ。

- [神奈川県川崎市] メイクアガールを観てきた 五回目

- [山口県宇部市] メイクアガールを観てきた 六回目

4月

この月は関西万博に行った。

- [大阪府大阪市] EXPO 2025 大阪・関西万博に行ってきた

5月

この月は人生で初めてマチアソビに行った。徳島県は隣県なのに、この遠征が初上陸だった。そして、これもメイクアガール関連だ。

- [徳島県徳島市] マチアソビに行ってきた

6月

この月から四国への遠征が増える。ツルギスタはマチアソビからの派生で、香川漆器は年初に漆器を買ったところからの派生だ。輪島は遠いし、他にどこか漆器を買える場所は…というので和歌山と香川が当たったが香川のほうが近く、万博で香川漆器を見たり、神戸阪急で香川漆器の漆器工房の人と会った関係もあり、香川に渡ることにした。

そしてこれが縁となり、香川はこの後も何度か行くことになる。

- [徳島県つるぎ町] ツルギスタの聖地巡礼で、つるぎ町観光をしてきた

- [香川県さぬき市] 香川漆器を買った

7月

二回目の万博に行った。前回行けてなかったところや、反省点を基に効率的に回れたと思う。まだ見たい場所はあったが、入場料が高いので三度目は断念した。

- [大阪府大阪市] EXPO 2025 大阪・関西万博 二回目訪問記

10月

使っていた漆器の盆を痛めてしまったので、高松に来ているという漆器工房を訪ねに行ったのと、ゾンビランドサガの現地鑑賞のために佐賀に渡った。ゾンビランドサガを佐賀で見ることは六月頭には既に念頭にあり、公開翌日に突貫で渡ることにした。

- [香川県高松市] 香川漆器修理依頼遠征

- [佐賀県唐津市・佐賀市] ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス現地鑑賞遠征

11月

あまりにもゾンビランドサガと佐賀そのものがよすぎたため佐賀に二度も渡ることになったほか、何故かOSシネマズ神戸ハーバーランドでガルクラの映画を見た後にチネチッタでガルクラの舞台挨拶と、その後ろにゾンサガが入っていることに気が付いてしまい、夜行バスに飛び乗って川崎に向かったり、先月依頼した漆器の修理を受け取ったついでに香川観光をするなど、充実していた月だった。銀行の預金残高がなんかすごく減った気がする。

- [佐賀県広域] ゾンビランドサガ マンホール巡礼

- [東京都千代田区、神奈川県川崎市・横浜市] 思い立ったのでハーバーランドからチネチッタへ映画館はしご

- [佐賀県広域] 伊万里湾大花火大会2025+ゾンビランドサガ マンホール巡礼

- [香川県さぬき市・坂出市] 香川漆器の修理を受取って、も一個買って小観光

12月

年末に突如、も貝を食べたくなったので岡山に渡り、も貝を買ったが、まさか一年を通じてここまで遠征することになるとは夢にも思わなかった。数えると一年で14回も遠征しているため、平均毎月どっかに行っている計算だ。

- [岡山県岡山市・倉敷市] 岡山へ、も貝の買い出し+α

登山

2025年は骨折が治ったので、いくらか山にも登った。ただ遠征が多くそこまでは登れていない。

まずは5月にリハビリ登山をした。新神戸から入りハーブ園まで登り、下山はロープウェーという手抜き登山である。

その次はツルギスタに出てくる奥大野のアカマツに登った。Xで登るのが大変、案内看板には片道20分とあり、Xには30分かかった人もいたが、私は写真撮影しながらでも10分で行けたので割と余裕だった。これは登山に入るかどうか怪しいラインだ。

その次は映画の上映の合間を縫って洲本城に登るというアクロバティックな登山もした。入山時からコースアウトしていた関係で登頂が遅れ、更にのんきに写真を撮りすぎていたため、遅れに遅れ、下山後は映画館にフルダッシュで向かっていた。

最後といえるのは新神戸から谷上まで一駅歩く登山で、これは私が登山を始めたばかりのころから一度はやってみたかった憧れのルートだった。これも脳内ルートと計画ルートに乖離があり、当初のルートから外れていてアレなのだが一旦踏襲できたのでヨシみたいな内容である。

この登山では道中で前から登頂したかった世継山への登頂も果たし、以前体験していたナイトハイクの経験も生きて、二つの願望を叶え、一つの経験が生きるという、意義深いものとなった。行動距離15.1kmも歴代二位の距離で中々達成感があった。

開発系

アクセス解析をGoogle AnalyticsからMatomoに変更

Google Analyticsを廃止してMatomoを導入してみたの記事で書いたがアクセス解析を変更した。

年末の振り返りの集計もMatomoの方がやりやすく、大変便利だ。

上手の左がGA、右がMatomoだが、この例だとGAの方はURLが取れないので、まとめ記事を作るときにURLを引く必要があるが、Matomoだとその手間がかからない。

記事中に書いた利点などもあり、今のところ乗り換えてよかったと非常に満足している。

自宅サーバーの運用を開始

自宅サーバー自体は数年前から運用していたが、今年になりWebサーバーの運用を始めた。それまではSSHを立ててスマホやモバイルノートからシンクライアントとして使うのがメインだった。

Lightbox2の代替技術を探し、adiaryのLightboxをFancyboxに置き換えた

私のブログでは高解像度の画像を利用しているが、adiaryのLightbox2にはズーム機能がなく、画像の細部が確認しづらかった。そこでLightbox2に代わる技術を探し、比較検討した結果、Fancyboxに置き換えた。

上記記事ではLightbox2の代わりになりそうなライブラリの比較や、Fancyboxを無料で使う方法を書いている。

本来有料ライセンスであるFancyboxを無料で使う方法があるのは完全に盲点で、これを発見したときは大変感動した記憶がある。数時間ひたすら代替ライブラリを無数に探し続け、辿り着いたのが古いバージョンのFancyboxなら無料で使え、しかもそれが公式で配布されていることを発見したときは、まさに感無量だったのだ。

ffmpegで画質のいいGIFを作る方法の発見

これが開発かというと開発ではないと思うが、まぁ…。

GitHubに画面操作の説明を上げるときに動画よりGIFの方が便利そうだなというので、ffmpegなら高画質GIFを作れるのではないかと思い調べた。

この方法で作ったGIFは次のMastodonのPRで使われている。

MastodonにUI/UX改善のPRを投げて貢献した

Fix: clicking a status header opens the status details, no longer navigate to profile

これはMastodonの開発版を使っていて、ある時のアップデートで、投稿を開こうとすると著者のページに移動するという不便な挙動に遭遇したので、元の動きに戻すために投げたPRだ。開発というには非常にしょうもない規模だが、OSSというのはこういう小さな改善の積み重ねで成り立っている部分もあるのだろう。

レビューでは着眼点を褒められたり、いい感じの指摘を貰えたし、Mastodonのコントリビューターにも名前が載ったので、個人的には嬉しい体験だった。

ローカルLLM環境の整備

Open WebUIを導入し、ローカルでLLMを叩ける環境を作ったが、特段活用できてはいない。今のところマシンスペックのベンチマーク装置に近い。

ECO-Wikiの改修

前の管理人から引き継いだPukiwiki本体を最新のPukiwiki本体にリプレースし、変な改造部分を取り除いた。

それによってスパムが増えたのでスパムフィルターを作り、スパムが落ち着いたと思った頃に、また増えたので、調べたらIPv6からのスパムが来ていた。この出来事によってIPv6向けのスパム対策をIPv4と別軸で作る必要があるということに気づけたのは大きな収穫だった。

元々はホスト名で日本国内と台湾からのみ書き込みを許可するようにしていて、ホスト名がない場合は通していたが、IPv6は基本的に逆引きができないため、IPv6からのスパムを許してしまっていた。

そこでIPv6向けのスパム対策を行うことにしたが、これについてはMatomoの資産が非常に役に立った。というのも、Matomoはアクセス元の国や地域をGEOIPを使って判定しているので、この機能を転用できたのだ。

同様の仕組みで日本と台湾のみを許可するようにし、IPv4はホスト名、v6はGEOIPで、それぞれ日本と台湾からの書き込みを許可するようにした。ついでにサービス終了から5年以上経過したタイトルでWikiを編集するシーンもほぼないと思ったので、一言BBS以外の書き込みを封じたりもした。

その時に書いた記事がPHPでIPv6によるアクセスから国情報を取得するである。

聴いた音楽

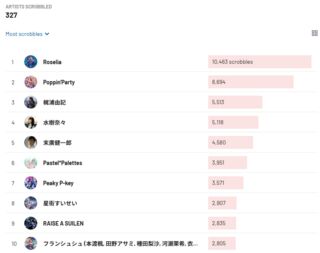

ここの統計はlast.fmのデータから抜き出している。

アーティスト

再生回数でトップになったのはメイクアガールのOSTの作曲家であられる末廣健一郎だった。OSTなので尺の関係で再生回数が増えたと思われる。

二位はなんとフランシュシュ。フランシュシュの曲を聞き始めたのはゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイスの鑑賞後、それも10/29が恐らく最初の聴取だったと思われるため、僅か二ヵ月で2025年で最も聴いたボーカルアーティストとなった。驚きである。

三位の星街すいせいは去年から聴き始めていて、今年も勢いを保っている形だ。

四位はガールズバンドクライのトゲナシトゲアリ。トゲナシトゲアリもガルクラの映画を見てからCDを買った組で、10/06あたりから聴き始めたので三ヵ月程度というので、追い上げがすごい。

五位の水樹奈々はもうロングテールという感じだ。何年聴いているのかすらもうわからない。last.fmに登録するよりもっと昔から聴いている。

6~10位はRoselia、梶浦由記、パスパレという、こちらもロングテール枠に入ろうとしているミドルテールくらいのアーティストが多かった。その他は全般的にガルクラ組が多い感じだ。

アルバム

メイクアガールOST、星街すいせい、ゾンビランドサガ リベンジ、ガルクラ、ゾンビランドサガ無印みたいな感じの流れになった。概ねアーティストとリンクしてる感じ。

水樹奈々は広く浅くまんべんなくという感じなので入っていない。どうしてもこういうのはヘビロテが入ってくる。

6~10位も大体そんな感じだ。

楽曲

上位5位はメイクアガールで占められていて、4位にトゲナシトゲアリの運命に賭けたい論理が入っている。

6~10位はこんな感じで、フランシュシュが多めだ。何故かこの中にパスパレが入っているのが特徴的だ。

チャート

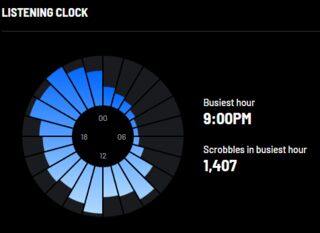

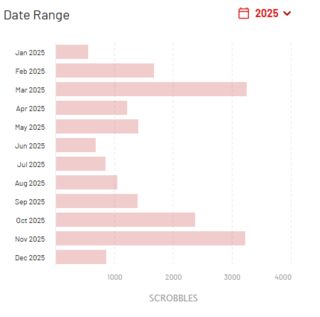

デイリーチャートはこんな感じ。暗いほど再生回数が少なく、明るいほど多くなる。一番暗い場所は0回、白いとこは695回と落差がすごい。

ウィークリーでは土曜日が最多となった。2025年のすべての土曜日の合算では5,865回聴取したようだ。昨年と比べるとかなり聴いた回数が伸びている。

時間別では昼休みや夜など、仕事をしていない間が多い。リモートワークをする前は通勤時間帯に再生数が伸びる傾向があったが、リモートワークを始めてからは通勤時間が無くなったので、全体的にまんべんなくなっている感じがする。仕事中も聴いてるときは聴いている。

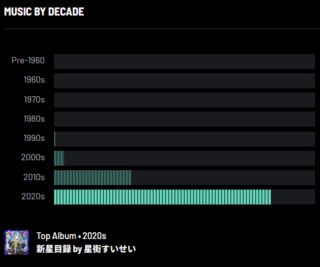

年代としては2020年代の曲が主体で、2010年代はガクッと下がり、2000年代はもっと…みたいな感じだったようだ。

1990年代がわずかにあるが、この年代の曲は広瀬香美のpromiseと坂本真綾のプラチナ、24しか持っていないので、少ないのだろう。

2000年代からCDを集め始めたので、大体このあたりから増えてくる感じだ。ここ数年はAmazon MusicでMP3を買っていたのだが、年々MP3の購入UIが劣化しており、更に楽曲検索もしずらく、脱法的な操作をしないと購入にこぎつけない次元になってきたため、最近はまたCDを買い始めている。CDはコレクションにもなるので悪くない。

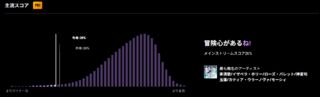

聴取傾向としてはマイナーな曲を聴いていることが多かったらしい。去年より、よりマイナーになっているようだ。

最も無名のアーティストとして李清歌/イザベラ・ホリー/ローズ・バレット/神宮司 玉藻/カティア・ウラーノヴァ/モーシィが挙げられていた。驚くべきことにリスナーが二人しかいない。

最後に、2025年全体を通した再生時間は39日と15時間で昨年比121%上昇、一日当たりの平均再生回数は51回、連続聴取日数は18日で昨年比-4日、最多再生は3/23の695回で昨年比515回上昇、お気に入りにした曲は5曲で昨年比5上昇なので、昨年はお気に入りにした曲がなかったようだ。

last.fm通期でのチャート

アーティスト

アーティスト別ではRoseliaが5桁再生でトップ、ポピパがその次を追う形だ。これはlast.fm登録以来バンドリ曲を聴きまくっていた影響が大きいだろう。とはいえ、2025年現在でもRoseliaはそれなりの数再生していたので、ロングテール枠で伸び続ける可能性はある。

水樹奈々も間違いなくロングテールで伸びている。極端なヘビロテはないが、年々徐々に順位を上げてきている印象がある。

上位10位はバンドリ関連が多いが、全期間のランキングにさえフランシュシュが唐突にランクインしているのは驚きである。ちなみにトゲナシトゲアリは13位。

アルバム

メイクアガールのOSTがぶっちぎりだ。アルバム別でみると尺の短いサントラが上位に上がってきやすい傾向があるが、2位のPoppin'on!や、4位のDig Delight!/Direct Drive! Special Editionがあるように、ボーカルアルバムもある。

ここではアーティストの順位とアルバムの順位に差があるので面白い。例えばRoseliaはこの中にないし、逆にトゲナシトゲアリの棘アリは入ってきている。

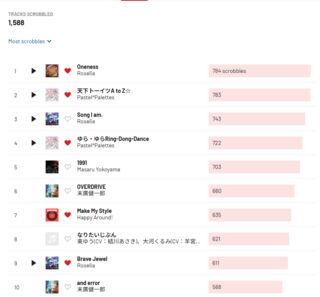

楽曲

トップはRoseliaのOneness、次点は僅差でパスパレの天下卜ーイツA to Z☆だ。この順位は頻繁に前後するが、平均ではOnenessがまだ上位を保っている傾向があると思う。とはいえ、中長期で見た場合、後から追い上げてきてここまで迫る勢いのある天下卜ーイツA to Z☆が逆転するのではないかという気もしている。

トップ10に入った今年の購入曲はメイクアガールのOVERDRIVEとand errorだけだった。OVERDRIVEは1分1秒、and errorは36秒しかないので、どうしても上がってきやすいだろう。

2025年に快進撃を繰り広げたトゲナシトゲアリとフランシュシュは、それぞれ25位にトゲナシトゲアリの運命に賭けたい論理、29位にフランシュシュの悠久ネバーダイが入った。

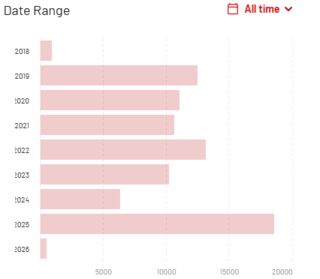

年ごとの再生数

2025年が再生回数で最多の年となった。これは恐らくメイクアガールとガルクラ、そしてゾンビランドサガという三作品のヘビロテによる影響が大きいだろう。

通勤時間以外は音楽を聴かない生活が多くリモートワークになってからは再生数が下がる傾向があった中で、これは快進撃だと思う。

実際そのくらいの時期に伸びがみられる。

ブログ

執筆

2024年の153記事に対し、2025年は165記事と増えたが、遠征が多く、リアルも多忙だったりしたため、後半の伸びが悪く、予想よりは伸びなかった。いやまぁ、別に数を競うものではないのでいいのだが…。

今年は料理カテゴリを作ったのもあり、料理レシピの記事が新規で増えている。Cookpadからの移行が終わっていないので、暇なときにまたぼちぼち追加していこうと思う。

アクセス数トップ10

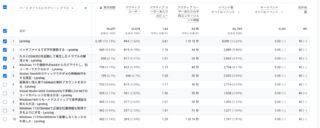

今年は年の途中でGoogle AnalyticsからMatomoに移行しているので、その二つを掲載している。分けて掲載しているのは両者で数値の基準が違いそうな気配がするため。

2024年の順位との比較もしたいところだが、単純比較できなさそうなので、それも避けておく。

2025/01/01~2025/08/15

Google Analyticsでの計測分。

| 記事 | アクセス数 | 記事作成日 |

|---|---|---|

| バッチファイルで文字列置換する | 949 | 2023/03/09 |

| 久々にCOM3D2を起動して発生したトラブルの解消メモ | 809 | 2023/05/21 |

| Windows 11で接続中のNASからログアウトし、別ユーザーで入りなおす | 740 | 2024/02/01 |

| Oculus Touchのスティックでオダメの移動操作をする設定 | 729 | 2019/02/23 |

| 業務用と個人用でGitHubの無料アカウントを分ける | 720 | 2022/07/03 |

| Visual Studio 2022 Communityで手軽にC#.NETのコードカバレッジを見る方法 | 534 | 2023/03/23 |

| Windows10のリモートデスクトップで音声遅延を抑える方法 | 385 | 2021/06/09 |

| Windows 11のChromeで正確な位置情報を取得できるようにする | 364 | 2024/01/28 |

| Windows 11が0xc000000eで起動しなくなったのを直した | 342 | 2024/01/24 |

| エコバッグを使うのをやめた話 | 326 | 2024/06/19 |

| 合計 | 5,898 | - |

2025/08/16~2025/12/31

Matomoでの計測分。

| 記事 | PV | 記事作成日 |

|---|---|---|

| e-Taxを使って廃業申請をした時のログ | 693 | 2024/04/30 |

| Oculus Touchのスティックでオダメの移動操作をする設定 | 658 | 2024/01/21 |

| 業務用と個人用でGitHubの無料アカウントを分ける | 648 | 2022/07/03 |

| 久々にCOM3D2を起動して発生したトラブルの解消メモ | 530 | 2023/05/21 |

| Windows 11で接続中のNASからログアウトし、別ユーザーで入りなおす | 454 | 2024/02/01 |

| Visual Studio 2022 Communityで手軽にC#.NETのコードカバレッジを見る方法 | 413 | 2023/03/23 |

| エコバッグを使うのをやめた話 | 379 | 2024/06/19 |

| AURAが起動しない問題を解決した話 | 352 | 2019/06/07 |

| バッチファイルで文字列置換する | 308 | 2023/03/09 |

| Windows 11のChromeで正確な位置情報を取得できるようにする | 254 | 2023/02/09 |

| 合計 | 4,689 | - |

雑感

GAとMatomoで結構結果が違うなと思ったが、Matomoを導入したタイミングでGAを止めているため、正直なところよくわからない。ただGAはJSを切っているユーザーをカウントしないのと、GA事態に恐らくあるWAFに引っかかったユーザーはカウントしてなさそうな気配を感じるので、Matomoのほうが実際の値に近い数値が出ているのではないかと感じる。BOTもカウントしているのでは?という懸念もあるが、それは勿論あるだろう。

アクセス数的には2024年より落ちてそうだが、うちはアクセス数を重視しているサイトではないため、そこは気にしていない。この記録はあくまで数値を記録するのがメインで、数値の善し悪しの判定はしない方針だ。むしろアクセスが多すぎるよりは、多少少ないほうが平和でいい。

しかし、GA上はe-Taxを使って廃業申請をした時のログが上位にないが、今年の11月以降、この記事へのコメントが急増していることからして、Matomo導入後に実際にアクセスが増えている可能性はあると感じた。この記事はコメントがかなり多く、正直これだけの反響が出ているのには驚いているが、書いてよかったと思えている。

2024年で最もアクセスがあった日

6月20日でマチアソビに行ってきたの記事への来訪が多く跳ねたようだ。恐らくXに投稿した影響だと思う。

ちなみに私のXアカウントは2025年7月30日に投稿を止めており、2025年9月30日は消滅しているため、以後は跳ねるようなイベントは起きていない。

2024年はトラペジウムショックがあったので跳ねやすかったが、平年だとまぁこんなものだろう。

やめたこと

新聞の購読をやめたり、紙の雑誌を買うのをやめたりした。これは紙だからダメとかそういう話ではなく、この手の媒体をそこまで利用しないなと思ったのと、その時間をもっと他のことに伝えるだろうと思ったからだ。

AI周り

いろんなAIを使ってみての雑感。

Anthropic (Claude)

BANされた話

Anthropicのアカウントを永久BANされたようで、Account Ban Appealから連絡したが「異議申し立てをご提出いただき、ありがとうございます。慎重に検討させていただきましたが、利用規約違反のため、現時点でアカウントの復旧はできかねます。」というメールが一通来ただけだった。

試しに別のメールアドレスと電話番号でアカウント作成を試してみたが、ログインして3分でBANされ、この時は異議申し立てをしても返事さえ来なくなった。

ClaudeはERPをするにあたり、非常に優秀なLLMだったので、よくERPをしていたのだが、おそらくこれが原因だろう。

特に昨今の欧米では、CSAMというCSAM概念の厳しさが増していると思われるため、日本の薄い本や深夜アニメのノリでRPをすると永久BANを食らうリスクが増えると思う。API垢も連鎖BANされてTierが吹き飛ぶので、Anthropicのプラットフォームでこういう行為をするのは絶対にやめたほうがいいだろう。

モデルについて

Opus 4.5はかなり優秀なストーリーテラーなのでRPをするのに非常にいいし、普通に使う分にもかなり良い。コスパもSonnet 4.5よりはるかに良いと思う。

ただしどこまで行ってもLLMなので、コンテキストに引きずられる部分があり、5回くらい会話のやり取りをするとハルシネーションを起こすことがしばしばあるので、その辺りは従来のLLMとあまり差がない。

Google (Gemini)

登場以来ずっとだが、Geminiはハルシネーションがひどい。

ERPについては、頑張ればできなくはないが、とでもなく面倒なのでやる価値はない。

調べものに使おうにもソースとして提示されたURLは軒並み偽物の上、GeminiのWebUI上ではvertexaisearch.cloud.google.comみたいなクッションページのURLが提示されるため、踏むまで何処に繋がるか皆目見当がつかないため、偽のURLを出されてもクリックしてクッションページを開き、そこに書いてあるURLを踏むまで何もわからない。

例えば以前私があるコラムを探そうと質問したときに「最後のお風呂」という記事を案内されてvertexaisearch.cloud.google.comみたいなURLを踏むと、何故か書いてあるURLがwikipediaで、開いたら両津勘吉の記事だったことがある。コラムでも「最後のお風呂」でも何でもない、全くの大嘘だ。Gemini 3 Proでこの有様なので、Flashはもっと酷い。

GoogleはAI検索の結果にもGeminiを使っていると思うが、あれも大概嘘まみれだし、Geminiに何か聞くのはよしたほうがいいだろう。

OpenAI (GPT)

使い道がいまいちわからないが、こちらには永久BANはなさそうだ。

私はレートリミットが厳しかったころはOpenAIに10垢とか作ってたし、BANもそこそこ受けてるが、今でも普通に使えている。

Anthropicよりは優しいものの、不適切な会話をしているとBANの恐れがあるので、基本的に避けたほうがいいだろう。

OpenWebUI (ローカルLLM)

環境を作ったはいいものの、一般のGPUではしょっぱいモデルしか使えないので、恐らくゴリゴリにチューニングしないと使い物にならない気がする。

体感だと、単純に30bくらいのモデルを突っ込んで使ってみても、GPT-3.5程度の性能しか感じられない。それはそれですごいのだが、正直使途は思いつかない。

Poe

様々なAIを使えるサービスとして、Poeというのがある。これを使うとClaudeもGeminiもGPTもGrokをはじめとしたLLMや、StableDiffusionやFLUX、Nano-Banana、SoraやWanのような画像や動画生成まで、極めて幅広いAIを利用することができる。

APIも生えているため、各種LLMサービスをBANされて使えなくなった場合でも使えるし、レートリミットが恐らく存在しないので、無尽蔵に叩けるのも強みだ。それなら高いんでしょう?とも思えるが、そこまで高くない。但し従量課金のため、各種AIサービスにあるような無料枠はない。

つまるところレートリミットがない代わりにお金さえ払えば無限に叩けるのが強みといったところだ。

様々なモデルを使える強みとして、チャットUI上でほかのモデルとの出力比較機能を備えていたり、途中でモデルをスイッチすることもできる。これを一つのサービス上で行えるのはユースケース次第ではコストパフォーマンスがいいだろう。

個人的には700円か3000円払ってサブスクを解約し、ポイントだけを別途購入して使うことが多い。

NovelAIとStableDiffusion

ローカルでStableDiffusionを快適に使う環境ができた今、もうNovelAIは不要かと思ったが、意外とそうでもなかった。

NovelAIは絵柄コピーが非常に得意で、プロンプトに絵師の名前を入れるだけで簡単に模倣してくれるし、ポーションを使って画風を出すのも便利なため、StableDiffusionで質の低いLoraを使ったり、Loraを頑張って作ったりしなくていいのが楽でいい。

半面LoraがないためNovelAIが知らない絵柄やキャラクターを出すのは難しいし、複数キャラクターの配置はあまり得意でない。キャラ配置性能についてはsd-forge-coupleに軍配が上がるだろう。

他にもinpaintのWebUIがしょぼくて使いづらいとか、痒いところに手が届かない部分もあるため、用途によってはStableDiffusionのほうが使えることも多々ある。特にオリジナルキャラクターのLoraがある場合、圧倒的にStableDiffusionのほうが便利だ。

ただ解像度を高くするとコストがかかりすぎるので、大きな絵を出す分にはStableDiffusionのほうが便利かもしれない。

2025年の総括

2025年は非常によくいろんなところに出かけた年で、特にゾンビランドサガで訪れた佐賀については非常に良かった。ゾンビランドサガを見てから行くと魅力的な場所が多く、とても回り切れないほどあるので、佐賀だけで当面の旅行には困らない気すらしてくるレベルだ。

それと遠征の関係で自発的に人と話をする習慣が多少なりとも増えたのも良かったと思っている。マチアソビ出えた経験を、つるぎ町や佐賀でも発揮できた。

買い物についても、生活雑貨やガジェットなどが充実した年だった。

IT面ではMastodonのホスティングも始められ、インフラ面ではSREのとっかかりになりそうなところにも手が伸びるなど、充実していたと思う。上に載せたいものもいろいろあったり、adiaryを改良したブログを作りたかったり、いろいろとやりたいこともあるのだが、次は監視を充実させていきたい。

IPv6について真面目に触れ始めた年でもあり、IPベースのアクセス規制方式や、GUAやLLAの存在、その書式などを学べたのもよい機会だったと思う。特にプライベートIPがないのは非常に便利で、公開DNSにレコードを書いていればローカルで二重に定義しなくていいのはとても便利だ。

MAP-EとPPPoEの合わせ技でIPv4IPv6をデュアルスタックにしてサーバー公開できたのも、通信方式を調べたり、実際に疎通するか試したりでやりがいがあってよかった。

ブログについては年の最後の方に更新するだけの気力が出せていなかったのが残念だが、まぁ無理して書くものでもないので、マイペースに続けていければよいだろう。2024年も後半はだれてたし、そういうものなのかもしれない。実際、精神科の世界では「冬季うつ」というものがあり、日照時間の減少によってやる気がなくなったりすると書かれているので、そういうことはありそうだなとは思う。ただまぁ一年を通して元気にやっていきたいところではあるので、2026年はその辺りをしっかりしていきたいかもしれない。

AIは結局開発に活用できておらず、AnthropicをBANされた今、Codexしか残されてないが、まぁこれは気が向いたときにでも触っていこうとは思う。

取り敢えず遠征過多でブログを書く余裕も中々取れず、遠征以外が手つかずになりがちだったので、2026年はもう少しおとなしくできればよいかなと思うのであった。

そういえば2025年の第一四半期と、2025年の前期でも振り返りは書いたけど、結局こうやって総括してしまうので、これからはまた年一に戻していこうかなと思った。まぁあれらに書いてあったことを、この記事に混ぜ込めているので、全くの無駄だったわけではないけど、なんというか中途半端だったと思う。

投稿日:

紙のカレンダー

紙のカレンダーを買ったが、PCモニタの横に置いていると一目で日付や曜日が確認できるので便利だ。

私は普段PCのタスクバーを隠しているのもあり、日付の確認が手間だし、スマホで見るにも持ち上げて電源を入れるなど、やはり手間がかかる。パッと見れるカレンダーは便利だ。

これはLinuxの精神の一つとされている「一つのことをうまくやる」にも通ずる部分があるのかもしれない。紙のカレンダーは日付を確認するという責務だけを追うので余計なことがないわけだ。

Webカメラを壁に固定するためのベルト

Webカメラを壁面に固定する装置を作ったが、この時に手芸店にある安いナイロンベルトが非常に便利だった。

ググっても意外といい感じのものがなかったり、なんか妙に高かったりする中、数百円のナイロンベルトで解決できたのは非常にお得だった。

味わいのある香川漆器

香川漆器を買った、また漆器を買ったで書いた通り漆器を買ったが、色艶に味わいが深く、なんとなく生活の質がアップした気がする。

まだ記事にできていないが、実はもう一つ買っており、QoLの向上に役立っている。

実利的な面では、漆器の盆はランチョンマットとしてかなり優秀で、なんといっても洗うのが楽というのが利点だ。粉物の場合ははたき落とせば終わるし、多少汚れてもさっと洗えば落ちるので非常にメンテナンス性がいい。

布製のランチョンマットなら粉が目詰まりしたり、すり抜けるだろうが、木の板なのでそんなことはないし、液体をこぼしても染みにならず、実用性もある。

他にも漆器工房の人の人に顔を覚えて貰え、会うたびに貴重な話ができるというのも良いポイントだ。

コンパクトな防寒具

登山用の防寒具を買ったでは、去年の松山旅行などを教訓に購入した防寒具が早速役に立っている。

実は今年はほぼ登山ができておらず、登山用途では役に立っていないが、佐賀旅行で真価を発揮した。

特にライトシェルアウタージャケットは裏起毛ありのウィンドブレーカーで、その絶妙な保温性と防風性能から、秋の肌寒い時期で、動くと暑いが止まると寒いみたいなときに非常に重宝した。

また非常にコンパクトに収納できるため持ち運ぶときにも重宝した。

佐賀旅行についても先述の新しい漆器とともに記事にできていないので、年末の休みなどを活用して記事にしていきたいところだ。

U.L.トラベルダウン ハーフコートについても、今まで使っていたダウンを置き換える運用に成功したので、今後役に立ってくれそうだ。普通のダウンコートは仕舞うときにかさばって邪魔で困るためだ。

いつでもに魚を作れる落し蓋

落し蓋を買ったでに魚用に買った落し蓋は年の前半くらいでしか使えていないが、こういうのは持っておくといつでも使えるので、また煮魚を作りたくなった時に活躍してくれることだろう。

自作ルーター用のR86S U1

自作ルーターを作っていくのにR86S U1を買ったのでOSのインストールをしたで書いた通り、自作ルーター用の機材を購入した。

目玉となる10GbE関連の機能については現状さして活用できていないが、MAP-EとPPPoEの同時利用とそのルーティングに関しては自宅サーバーなどの用途で非常に便利で活用できている。

監視強化や権威DNSなど更に活用していくプロジェクト時代は検討しているのだが現状様々な都合で停滞しているため、来年には再開していきたいところだ。

カバンの床置きを回避できたフック

従前であれば床や棚などに転がしていて邪魔だったバッグを空中収納するためにカバン収納用のフックを買ったわけだが、これも良かった。地面のスペースが開くことで、収納を有効活用できるようになったし、カバンを取り出すときに屈まずに済む、通気性が良いなど、地味ながらメリットが多い一品だ。

家事をスムーズにすることに成功した台所収納たち

台所の収納や動線に課題を感じており、台所収納を幾つか買ったが、恐らくこれが今年のベストバイだったかもしれない。

以前キッチンペーパーは冷蔵庫の上に転がしていたため、雑に取り出そうとすると転がって落ちたり、抑えないと切れなかったりしていたが、キッチンペーパーホルダーの導入によって雑に扱えるようになった。

また更についても平積みから縦置きにしたことによって取り出しやすさが格段に向上し、面倒な家事事がずいぶん楽になった。皿を取りだすのが億劫だと自炊がつらくなってしまいがちなので、これはかなり大きな成果だったと思う。

しかも何せどちらも百均のアイテムなので百円というのが強い。これはもう今年のベストバイと言っていいだろう。

賃貸の床の保護と椅子の滑りに貢献したフロアタイル

フロアタイルを貼ってデスク環境を改善してみたで紹介したフロアタイルのお陰で賃貸の床の摩耗を抑えることができ、ついでに椅子が良く転がるようになったので、これもいい買い物だった。

裏側にカビが生えたり、隙間から粉塵系のごみが入り込みそうな懸念はあるが、ひっぺはがして敷きなおすと地獄の労力がかかるため、そこはしばらく忘れておきたい。

元の床にあったフローリング模様の模様表面の凹凸がなくなった関係で敷設面については掃除もしやすくなった。

トートバッグにキーホルダーをぶら下げるシステム

鍵束やカバン環境の整備についてで書いたとおり、全てのカバンに共通APIとして鍵束をぶら下げる機構を追加したのだが、トートバッグにどうつけるかは悩みだった。

それを解決してくれたのが、このバンドである。ちょうどいい長さと大きさで、とても重宝している。しかも少し長さがあるので鍵を掛ける時に少し伸ばせて便利だ。

ピンチハンガー補修用のピンチハンガー

我が家ではベランダに洗濯物を干していて、そこで小物を干すのにピンチハンガーを使っているのだが、雨が降っても濡れない程度のサイズで1個明けで干せるピンチハンガーが中々ないので頭を悩ませていた。

このピンチハンガーは5年以上使っていて、今使っているものは購入から3年ほど経ち、プラスチック製なので、経年劣化でピンチやチェーンが砕けてしまった。本来なら買い替えたかったが、もう同じものは売っていなかった。

ただ、互換性のあるものは売られていたので、そこからパーツを取り直して何とかすることにした。それなりにストックしたので後3~5年ほどは凌げそうだが、そこから後はどうしようか…。その時になっても、まだ互換品が売られててくれるか、いい感じのものがその時にまたあることを祈るしかない。

レジ袋をぶら下げるためのキャップホルダー

ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイスのキャップホルダーだ。キャップホルダーとして使えるのか非常に怪しいデザインだが、それはさておき…。

こんな感じで手で持つと指が痛くなるレジ袋をぶら下げておけるので非常に便利だ。手を開けるために一時的にぶら下げるのにも使える。

この写真のシーンでは両手に段ボールを抱えていたため大活躍だった。

大き目のトートバッグ

エコバッグを使うのをやめた話でエコバッグを使うのはやめたのだが、代わりにトートバッグを使うようになっていた。

普段はショルダーバッグを持ち歩いているのだが、大した用事がないときや、簡単な買い物だとトートバッグのほうが手軽なので、トートバッグを使っている。

これまでは左のSAOPのトートを使っていたのだが、やや小さいのが悩みだった。今回ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイスのグッズにあったトートバッグが丁度大きかったので最近はこちらを重宝している。

ただSAOPのトートは染色してあり、ゾンサガのトートはシールプリントなので、耐久性で見るとSAOPのほうが上なのがちょっと惜しいところだ…。

R86S U1のファンはいかにも貧弱でいつ壊れても不思議がなかったので、壊れる前にもうちょいマシにしようと試行錯誤したログ。

やろうとしたこと

既存のケースを外し、ラズパイ用の大型クーラーをつけて適当なケースを作って冷やせるようにしようとした。

R86S U1の分解像

外観

裏ブタを開けたところ

本体を開けたところ

手前からCPUボード、NIC、NICの裏板の三層構造になっている。

各ボードを繋ぐケーブルが邪魔なので、作業するときは外すとやりやすい。

FPC(フレキシブル基板、フレキシブルケーブル)は以下の手順で外せる。左右についている爪を触ると折れるので触らない方がいい。但し折れても支障はない。

CPUボードを開けたところ

グリスが酷い。閉じ直すときは、ここまで塗る必要はなく、注射器から1mmほど出しておけばよい。

CPUヒートシンク?

蓋側にはケースに熱を伝えるための銅の板がついており、やはりグリスがたっぷりついている。

CPUファン

銅板やヒートシンクを冷やしているというよりはケース表面のヒートシンク形状を浸すための装置に見える。40 x 40 x 7mmの2pin形式なら互換性があるものと思われる。

ピンの形状は検証していないが、調べた限りJST SH1.0MMらしい。ハウジングはこの手の製品が使えると思われる。

耐久性が心配になるサイズだが、この方式であれば上に60mmファンを雑に置いておいても成立しそうな気はした。

CPUボード単体

CPUにはヒートスプレッダが二つ付いており、ノートPCによくあるタイプに見えた。

NIC側を開けたところ

NIC本体と裏板は特殊なコネクタで繋がっており、上に引っ張ると抜ける。調べた感じOCP2.0という規格らしい。

OCPはOpen Compute Projectの略で、ラックサーバー用の規格のようだ。一般的にOCP2.0メザニンカードと呼ばれているらしい?

このコネクタを備えた変換PCIeカードも流通しており、普通のPCに繋ぐこともできるようだ。

R86S U1の寸法記録

CPUボード

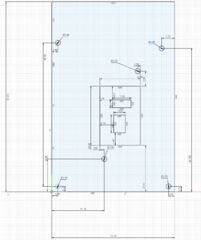

Autodesk Fusionで描いたもののスクショ。誤差+-0.50mm程度と思われる。

CPU本体

Autodesk Fusionで描いたもののスクショ。誤差+-1.00mm程度と思われる。

Rが付いて盛り上がった形をしているヒートスプレッダのサイズが上手く取れなかったので、大まかな図。特に上下のスプレッダの間隔は怪しい。

NIC

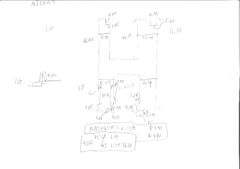

手描きのスケッチ。ネジ穴の直径を書いているが、実際はすべて3.00mmと思われる。

「チ」とあるのはNICのチップ。「チ」2.44mmはチップの高さ。

NICの裏板

NICがのっかってる板。NVMeSSDを挿すやつが載ってるやつ。ケース固定用のネジ穴とヒートシンク固定用のネジ穴で直径が異なる。

左にある凸型の図はNICを支えるスペーサーと、それが載った基板の寸法。

下にある「内側のネジがヒートシンク用」「ファンのネジ」とあるのはネジの寸法。

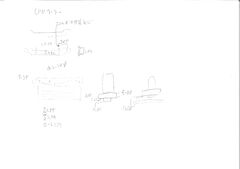

ラズパイクーラーの足回りの寸法

GeeekPi ICE Tower Plus クーラー Raspberry Pi 5、Raspberry Pi 5 4GB/8GB 用冷却ファン付き Pi 5 アルミニウム アクティブクーラーの寸法。

鍵束をいい感じに運用するでは、カラビナ付きのキーホルダーを使い、自転車の鍵を着脱可能にして管理しやすくしたり、旅先で得たコインロッカーの鍵を管理したりしたことを書いたが、今回はその続きとして、カバンの運用整備について書いていく。

すべてのカバンに鍵束管理システムを装着できるようにした

普段のバッグ、PCバッグ、登山ザック、トートバッグに至るまで全てのカバンに例の鍵束システムを実装した。

悩んだのはトートバッグだった。これまでトートバッグには鍵を裸で放り込んでおり、特に自転車のかごに入れて運んでいるときに紛失リスクが高かった。しかしこれは次のグッズによって解決した。

それは第一鋼材のマーキー・ストラップだ。このグッズはプラスチック製のバックル付きのベルトで出来ていて、トートバックに後からつけることが可能な便利な品だ。

しかも鍵をつけることが想定されているので一般的なベルトと比べると短くうえに、小さく使いやすい。鍵以外にもキーホルダーをぶら下げてもよさそうだし、これに缶バッジやピンバッジをつければカバン本端を傷めずにデコレーションできる可能性もあり、色々便利そうな一品である。

神戸ではコーナンで買うことができた。元々キーホルダーのリングを探している時に偶然見つけて、それ以来これを使い続けている。

カバン装備の共通化

複数カバンを持っていると、別のカバンを使ったときにあれがない、これがないというのが起きがちなので、必需品は共通化することにした。

但しトートバッグは、その形状や特性から対象外にしている。そもそもトートバッグをメインバッグにして長時間行動することがないためだ。鍵さえ紛失できずにぶら下げられていればいい。

内容としては普段のバッグ、PCバッグ、登山ザックの全てに靴ベラ、眼鏡ケース、ティッシュ、絆創膏、頭痛薬を入れている。

靴ベラは靴を長持ちさせるための必需品だ。ないとすぐに傷んでしまう。

眼鏡ケースはバスや電車で寝るときに重宝する。眼鏡をかけたままもたれ掛かって寝ているとフレームが歪んだり傷がついてしまう。私の使っている眼鏡は特殊なフレームで、替えが見つからないためその保護のために持ち歩いている。他にも眼鏡をはずす様々なシーンで活躍する。

かつて眼鏡ケースを持ってこなかったばかりに寝られなかったり、変なところにおいてた製で落としてしまったなどがあったため、眼鏡ケースも重要なアイテムだ。

ティッシュについては私が年中鼻炎なので必須である。

絆創膏もあると便利だ。若い時はまだいいが、年をとってくると怪我の直りが悪いのであるとよい。

そして最後の頭痛薬だが、個人的に頭痛持ちということもあるが、頭痛薬は鎮痛剤でもあるため、登山で下山するときに足を痛めてしまったときにも重宝する。足が痛いので山岳救助を呼ぶなんてやっていたら破産してしまう。

登山以外にも旅行先で割と歩くので、足が痛くなった時によく使っている。