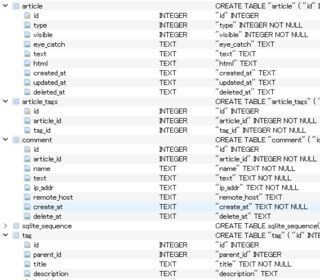

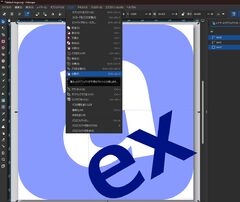

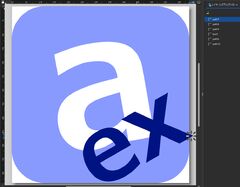

そして微調整後のPNGロゴとSVGコードが出来た。

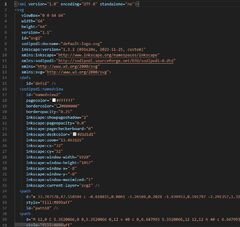

<svg

viewBox="0 0 64 64"

width="64"

height="64"

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">

<path

d="m 33.767578,47.558594 c -0.618815,0.0061 -1.26569,0.2028 -1.939453,0.591797 -2.291357,1.322915 -2.73401,3.378215 -1.330078,6.164062 l 6.955078,-4.015625 C 36.35768,48.458753 35.128971,47.545259 33.767578,47.558594 Z"

fill="#899aff" />

<path

d="M 12,0 C 5.3520066,0 0,5.3520066 0,12 v 40 c 0,6.647993 5.3520066,12 12,12 h 40 c 6.647993,0 12,-5.352007 12,-12 v -4.310547 l -3.515625,2.03125 -6.660156,-3.064453 -0.728516,7.330078 -4.681641,2.703125 1.478516,-11.28125 -10.445312,-4.435547 4.925781,-2.84375 6.550781,3.001953 0.703125,-7.189453 4.695313,-2.710937 L 54.828125,42.394531 64,46.269531 V 12 C 64,5.3520066 58.647993,0 52,0 Z m 23.636719,43.931641 c 2.516946,0.111435 4.679689,1.732138 6.486328,4.861328 l 0.84375,1.460937 -11.109375,6.414063 c 1.99292,3.035172 4.679592,3.57617 8.0625,1.623047 1.768133,-1.020833 3.176063,-2.687757 4.222656,-5 l 0.148438,-0.08594 2.078125,3.599609 c -1.651207,2.035856 -3.409979,3.593752 -5.277344,4.671875 -2.940875,1.697915 -5.58565,2.292801 -7.935547,1.785157 -2.349897,-0.507645 -4.285809,-2.078733 -5.806641,-4.712891 -1.510415,-2.616116 -1.967927,-5.094297 -1.371093,-7.435547 0.591625,-2.350271 2.17313,-4.267579 4.74414,-5.751953 1.765878,-1.01953 3.403895,-1.496549 4.914063,-1.429687 z"

fill="#899aff" />

<path

d="m 50.067085,46.621735 -9.386449,1.655084 -0.819402,-4.647062 q -3.682702,4.488942 -6.228128,5.889732 -2.509225,1.426138 -5.555974,1.963362 -4.677837,0.824829 -8.287158,-1.648494 -3.614749,-2.504099 -4.455857,-7.274261 -1.063595,-6.031948 2.912289,-9.937943 4.006658,-3.911423 18.489236,-7.258394 L 36.56742,24.409727 q -0.591489,-3.354502 -3.165531,-4.455501 -2.574042,-1.100999 -7.898159,-0.162213 -3.631478,0.640327 -9.913646,4.60393 l -0.338528,0.05969 -1.318641,-7.478384 q 6.835972,-2.982363 12.621718,-4.002546 9.017146,-1.589966 13.533445,0.628236 4.541649,2.182001 5.659509,8.521701 z M 39.150362,39.5982 37.565822,30.61183 q -9.158461,2.408185 -11.209774,4.451688 -2.05674,2.012727 -1.552075,4.874824 0.537224,3.046749 2.379945,3.959379 1.842722,0.91263 5.320324,0.299434 3.662254,-0.645754 6.64612,-4.598955 z"

fill="#ffffff" />

<path

d="m 35.636719,43.931639 c -1.510168,-0.06686 -3.148185,0.410157 -4.914063,1.429687 -2.57101,1.484374 -4.152515,3.401682 -4.74414,5.751954 -0.596834,2.34125 -0.139322,4.819431 1.371093,7.435547 1.520832,2.634159 3.456744,4.205247 5.806641,4.712892 2.349897,0.507644 4.994672,-0.08724 7.935547,-1.785157 1.867365,-1.078123 3.626137,-2.63602 5.277344,-4.671876 l -2.078125,-3.599609 -0.148438,0.08594 c -1.046593,2.312243 -2.454523,3.979167 -4.222656,5 -3.382908,1.953124 -6.06958,1.412126 -8.0625,-1.623047 l 11.109375,-6.414063 -0.84375,-1.460938 c -1.806639,-3.12919 -3.969382,-4.749893 -6.486328,-4.861328 z m -1.869141,3.626953 c 1.361393,-0.01333 2.590102,0.900159 3.685547,2.740235 l -6.955078,4.015625 c -1.403932,-2.785847 -0.961279,-4.841148 1.330078,-6.164063 0.673763,-0.388997 1.320638,-0.585736 1.939453,-0.591797 z"

fill="#001382" />

<path

d="m 64,46.269531 -9.171875,-3.875 1.494141,-11.164062 -4.695313,2.710937 -0.703125,7.189453 -6.550781,-3.001953 -4.925781,2.84375 10.445312,4.435547 -1.478516,11.28125 4.681641,-2.703125 0.728516,-7.330078 6.660156,3.064453 L 64,47.689453 Z"

fill="#001382" />

</svg>

以前のtextだった時のものと比べるとパスデータになった関係でだいぶコードが増えているが、やむを得ない。以下は以前のSVGコード。

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 64 64" width="64" height="64">

<rect x="0" y="0" width="64" height="64" rx="12" ry="12" fill="#899aff"></rect>

<text x="18" y="52" transform="rotate(-10, 25, 62)" font-family="Meiryo, serif" font-size="64" font-weight="bold" fill="#fff">

a

</text>

<text x="25" y="55" transform="rotate(-30, 50, 50)" font-family="Meiryo, serif" font-size="32" font-weight="bold" fill="#001382">

ex

</text>

</svg>